Роман Якобсон

Грамматический параллелизм

и его русские аспекты

// Якобсон Р.О. Работы по поэтике. - М.: Прогресс, 1987. - С. 99-132.

R. Jakobson. Grammatical Parallelism and its Russian Facet // Language. - Vol. 42. , 1966, № 2. - Р. 399-429.

|

| ||

|

Роман Якобсон

Грамматический параллелизм и его русские аспекты

|

|

|

// Якобсон Р.О. Работы по поэтике. - М.: Прогресс, 1987. - С. 99-132. R. Jakobson. Grammatical Parallelism and its Russian Facet // Language. - Vol. 42. , 1966, № 2. - Р. 399-429.

|

||

Обращаясь к лингвистической проблеме грамматического параллелизма, испытываешь неодолимую потребность цитировать снова и снова новаторское исследование юного Джерарда Мэнли Хопкинса, которое он написал ровно сто лет назад1:

«Техническая сторона поэзии - вероятно, мы вправе сказать, вся ее техника - сводится к принципу параллелизма. Структура поэзии - это постоянный параллелизм, начиная с формальных так называемых параллелизмов древнееврейской поэзии и антифонов церковной музыки и кончая изощренностью древнегреческого, итальянского и английского стиха».

Стала известна наводящая на размышления этимология терминов проза и стих; для первого oratio prosa < prorsa < proversa ‘речь, направленная прямо’, для второго: versus ’возврат’. Следовательно, наши выводы должны строиться на том очевидном факте, что существо поэтической техники состоит в периодических возвратах и это проявляется на каждом уровне языка. Фонемы и последовательности фонем, морфологические, лексические, синтаксические и фразеологические единицы, оказываясь в метрически или строфически аналогичных позициях, неизбежно ставят в нашем сознании или подсознании вопросы, а именно: являются ли взаимоподобными, в каких отношениях и в какой степени, эти сущности, находящиеся в аналогичных позициях.

Такие поэтические модели, для которых обязательно или предпочтительно наличие того или иного подобия у следующих друг за другом словесных рядов, широко распространены в языках мира и представляют собой особенно благодарный материал для изучения языка поэзии и языка вообще. Эти традиционные разновидности канонического параллелизма позволяют нам вникнуть в разнообразные взаимоотношения между аспектами языка и ответить на возникающий здесь вопрос: какие родственные грамматические или фонологические категории могут функционировать в рамках данной модели как эквивалентные? Можно предположить, что в языковом коде соответствующего речевого сообщества такие категории имеют общий знаменатель.

Первым среди этих систем привлек к себе внимание ученых на Западе библейский parallelismus membrorum [параллелизм членов]. В «Предварительном рассуждении» к своему переводу «Книги пророка Исаии», впервые опубликованном в 1778 г., Роберт Лаут заложил основы систематических разысканий о словесной структуре древнееврейской поэзии и принял для поэтики термин «параллелизм».

«Параллелизмом называю я соответствие между одним стихом, или строкой, и другим. Когда в строке высказано суждение, а к нему добавляется или под ним в другой строке располагается еще одно, подобное или противоположное ему по смыслу либо близкое по форме грамматической конструкции, то эти строки я называю параллельными, а слова и обороты, сообразующиеся друг с другом в данных строках, называю параллельными членами.

Параллельные строки могут быть сведены к трем типам: параллели синонимические, параллели антитетические и параллели синтетические... Надлежит заметить, что данные типы параллелей постоянно между собою смешиваются и что смешение это придает сочинению разнообразие и красоту»2:

«Из трех типов параллелей», разбираемых Лаутом, «каждая имеет свой особенный характер и свою собственную цель» (с. XXVII). Синонимические строки «сообразуются одна с другой, выражая один и тот же смысл средствами различными, но равнозначными. Когда высказывается суждение и когда оно тут же повторяется, целиком или частично, то варьируется его выражение, смысл же остается полностью или почти полностью таким же» (с. XI). Две антитетические строки «сообразуются одна с другой через противопоставление... иногда по выражению, иногда только по смыслу. Соответственно, варьируются степени антитетического противопоставления, начиная от противопоставления каждого слова другому в сопоставленных предложениях и кончая общим несоответствием - с известной долей противоречия - двух суждений друг другу» (с. XIX).

Стихи связаны между собой только «сходством между различными суждениями по облику и построению как предложения в целом, так и его составных частей, то есть существительное сообразуется с существительным, глагол с глаголом, член с членом, отрицательная форма с отрицательной, вопросительная с вопросительной» (с. XXI).

Почву для кардинального пересмотра основных вопросов, касающихся библейского параллелизма, его существа и его истории, подготовил тщательно выполненный критический обзор Ньюмена и Поппера3. Интенсивные же изыскания последних десятилетий4 пролили новый свет на тесную связь метрико-строфической формы древнееврейских и угаритских поэтических произведений и их «повторяющегося параллелизма» (термин, принятый в семитологии). Просодическая и словесная организация, присущая главным образом наиболее архаичным библейским поэтическим текстам и ханаанейскому эпосу, восходит, как оказывается, к древней ханаанейской традиции, в которой прослеживаются и некоторые аккадские черты. Реконструкция и компаративистская интерпретация древнейших фрагментов библейской поэзии принадлежит к выдающимся достижениям современной науки. Сейчас, в свете уже проделанной работы, структура параллелизма, лежащего в основе библейской и угаритской поэзии, требует тщательного лингвистического анализа, а кажущееся бесконечным разнообразие дошедших до нас параллелей необходимо свести в строгую и исчерпывающую типологию. Смелые, но преждевременные разыскания Лаута должны быть повторены на новом уровне.

Его пример послужил образцом для первой на Западе попытки исследовать еще одну древнюю литературную традицию, которая никогда не отказывалась от параллелизма как основного приема поэтической техники. В докладе «О поэзии китайцев», прочитанном Дж. Ф. Дейвисом в 1829 г. на заседании Королевского азиатского общества, самой интересной особенностью в построении китайского стиха объявляется параллелизм, «который поразительно сходен с тем, что было отмечено в древнееврейской поэзии»5. Часто ссылаясь на «Рассуждение» епископа Лаута, Дейвис придерживается его принципа выделения трех разновидностей соответствий и отмечает, что третья разновидность (обозначенная Лаутом как синтетическая, или конструкционная) «является у китайцев самым что ни на есть распространенным видом параллелизма». Обе другие разновидности «сопровождаются обычно этой последней, и соотнесенность по смыслу - состоит ли она в равнозначности или же в противопоставлении - обеспечивается почти всегда аналогией в конструкции: последнее обнаруживается часто и при отсутствии смысловой соотнесенности, в то время как обратное положение вещей встречается редко. Данные соответствия целиком пронизывают их поэзию, являясь ее главной отличительной чертой и в значительной мере источником прелести ее формы» (с. 414 и след.) 6.

Эти определения и критерии классификации легли в основу более поздних исследований, ставивших своей целью прежде всего адекватность перевода произведений китайской поэзии7. Сейчас, несомненно, возникла потребность в описании более точном и детальном. Хайтауэр сделал перевод двух китайских текстов V и VI вв., которые написаны так называемой «параллельной прозой» или, говоря точнее, стихами с неустойчивым, скользящим метром, и исследовал принцип их организации8. Зная о том, что необходимо различать все варианты параллелизма, ученый обращается к китайской традиции исследований в этой области, превосходящих наблюдения иностранцев как по своей давности, так и по глубине проникновения. В частности, он ссылается на составленную Кукаем в IX в. компиляцию из более ранних китайских источников «Bunkyo hifuron» - трактат о литературной теории, где перечисляются двадцать девять видов параллелизма9. Сам Хайтауэр оперирует шестью разновидностями «простого параллелизма»: повторение, синонимия, антонимия: «схождения» (лексическое и грамматическое подобие)l0, «расхождения» (грамматическое, но не лексическое, подобие) и «формальные пары» (искусственные сцепления по лексическим значениям без грамматического подобия). Он также обращается к проблеме «сложного параллелизма» и к проблеме метрических, грамматических и звуковых параллелей.

Проницательными пролегоменами ко все еще нерегулярным лингвистическим изысканиям в сфере этой замечательной поэтической традиции являются работы П.А.Будберга, в которых рассматриваются разнообразные аспекты параллелизма - грамматический, лексический, просодический, а также полисемантическая нагрузка координирующих слов и строк, в особенности в связи с тонкостями перевода китайских стихов. Будберг показал, что функция второй строки двустишия состоит в том, чтобы «дать нам ключ к конструкции первой» и выявить в сопоставляемых словах их подспудный первичный смысл. Он установил, что «параллелизм есть не просто стилистический прием синтаксического дублирования по заданной формуле, его применяют для создания эффекта, подобного бинокулярному зрению, - происходит наложение друг на друга двух синтаксических образов с тем, чтобы наделить их объемностью и глубиною, повторяется конструкция, в результате чего воедино связываются синтагмы, которые поначалу представляются лишь свободно следующими друг за другом»11.

По сути это тождественно тому осмыслению библейского параллелизма, которое дает Гердер12 в своем знаменитом отклике на латинское сочинение Лаута: «оба члена усиливают, возвышают, укрепляют друг друга». Попытка Нордена разъединить оба канона и противопоставить китайский «параллелизм формы» древнееврейскому «параллелизму мысли» хоть и цитируется часто, но критики не выдерживает13. Как было показано Хмелевским, китайский языковой параллелизм можно «приравнять к параллелизму логической структуры», и он выполняет «потенциально позитивную роль в спонтанном логическом мышлении»14. Согласно другому известному польскому синологу, Яблоньскому, разнообразный по формам параллелизм, являющийся наиболее примечательной чертой китайского словесного стиля, обнаруживает гармоничную и органическую связь «с китайской концепцией мира, рассматриваемого как взаимодействие двух чередующихся во времени и противопоставленных в пространстве принципов. Скорее следовало бы сказать не принципов, а того и другого полов, ибо кажется, будто видишь мир, поделенный на пары объектов, атрибутов, аспектов, которые одновременно и объединяются в пары, и противопоставляются друг другу»15. В своем делении Норден руководствовался представлением о том, что в библейской поэзии преобладает метафорический параллелизм, и следовал привычному предрассудку, согласно которому метонимические соответствия (такие, как расчленение на частности и их перечисление), связывающие между собой «параллельные по конструкции» строки (Лаут, с. XXIII, Яблоньский, с. 27 и др.), оказываются всего лишь кумулятивными, а не интегрирующими16.

Симметрический «напевный» стиль, напоминающий parallelismus membrorum, засвидетельствован и многочисленными примерами в Ведах. Типичные примеры повтора, связанные с данной манерой выражения, подробно разбираются в исчерпывающем монографическом исследовании Гонды17. Эту тенденцию у древних индийцев к симметрическим соответствиям нельзя, однако, приравнивать к рассматриваемым выше моделям канонического последовательного параллелизма.

Грамматический параллелизм входит в поэтический канон многочисленных фольклорных моделей (patterns). Гонда (с. 28 и др.) упоминает традиционные в разных странах в различных частях света молитвы, заговоры, заклинания и другие формы устной поэзии, в которых преобладают «бинарные структуры» грамматически и лексически соответствующих друг другу строк, особое внимание читателей он привлекает к молитвенным песнопениям и балладам о. Ниаса (к западу от Суматры), «излагаемых в форме сведенных попарно, параллельных и в сильной степени синонимичных членов»18. Но наши сведения о распространении параллелизма в мировом фольклоре и о его характере в различных языках все еще недостаточны и фрагментарны, и поэтому мы должны пока довольствоваться главным образом лишь результатами исследований песенного параллелизма урало-алтайского ареала.

В своей фундаментальной монографии, посвященной параллелизму в карело-финской народной поэзии, Штейниц проследил, как возникал научный интерес к данной проблеме19. Весьма примечательно, что первые упоминания о финском поэтическом параллелизме идут от сопоставлений с библейской поэзией и что первые заключения о сходстве этих двух моделей, сделанные Каянусом и Юслениусом, опубликованы намного раньше, чем работа Лаута20. Несмотря на то, что в первой половине XIX в. наблюдался живой интерес к финскому фольклору, его словесная структура обычно не входила в круг научных интересов исследователей ни в самой Финляндии, ни на Западе, но Лонгфелло, тем не менее, удалось уловить по выполненному А.Шифнером переводу на немецкий язык «Калевалы» (1852) параллелизмы в стиле подлинника и использовать их в своей «Песне о Гайавате» (1855).

В 60-е годы прошлого века эта существенная сторона финского поэтического языка снова стала предметом исследований. В диссертации Алквиста «Финская поэтика с лингвистической точки зрения» была намечена схема грамматической композиции параллелистических двустиший в «Калевале». Ни одна другая система параллелизма не была подвергнута к тому времени подобному исследованию21. Но только Штейницу, семьдесят лет спустя, впервые удалось составить подлинно научную «грамматику параллелизма», как определил он сам задачу своего исследования эпических, лирических и заклинательных песен знаменитого карело-финского певца Архиппы Перттунена (Указ. соч., с. XII). Это исследование стало первым в своем роде не только в области финно-угроведения, но и в общей методике структурного анализа грамматического параллелизма. В монографии Штейница кратко охарактеризованы синтаксический и морфологический аспекты этой поэтической модели, но автор лишь бегло затрагивает их взаимосвязи и различные семантические ассоциации у параллельных строк и их компонентов. Штейниц вскрыл разнообразные грамматические отношения между параллельными стихами, однако взаимосвязь самих различающихся по структуре двустиший и их специфические функции в более широком контексте требуют специального и целостного анализа всей рассматриваемой песни как таковой, в результате чего не сведенные в пару, как бы изолированные строки могут получить иную, более тонкую интерпретацию относительно их места и роли.

Вдохновленный исследованиями Штейница22 Аустерлиц в своей обстоятельной работе по остяцкой и вогульской метрике обращает на «параллельные структуры» основное внимание, но если работа Штейница (1935) ряд вопросов оставляла открытыми, то анализ обско-угрского параллелизма у Аустерлица «автоматически ограничивался», по его словам, «лишь формальными особенностями материала», и, соответственно, не предполагал «обращения к семантике или чему-либо другому, выходящему за пределы грамматики»23. Такое автоматическое сужение анализа границами лишь непосредственного контекста создает искусственную пропасть между связанными и будто бы изолированными строками, чего, по справедливому предположению рецензента24, можно было и избежать, «если бы главную роль при разборе играло распределение строк в общей структуре всего произведения в целом».

Замечания Аустерлица о следах параллелизма в венгерском фольклоре (с. 125) и упоминания у Штейница об аналогичной модели в западно-финской и мордовской устной поэзии (§ 3) позволяют допустить наличие общей финно-угорской или даже общеуральской традиции, как это допускает Лотц в своем анализе саяно-самодийской песни25.

Жесткий канон параллелизма обнаруживается в устной поэзии различных тюркских народов, он, вероятно, имеет у них общее происхождение, о чем убедительно свидетельствуют исчерпывающие обзоры Ковальского и Жирмунского26. Самая ранняя запись эпоса этих народов, огузская «Книга моего деда Коркута», относится к XVI в.27. Чем древнее черты, наблюдаемые в культурной модели того или иного тюркского народа, тем более выдержанными оказываются параллелистические основания их национальной устной поэзии, в особенности эпоса. Хотя эта обязательная у тюрков матрица имеет много общего с финно-угорскими системами, различия между ними не менее разительны. Глубокий структурный анализ функций параллелизма в фольклоре различных тюркских народов является для языкознания насущной задачей.

В своем сопровождаемом многочисленными примерами сообщении, которое следует образцу классификации, принятой для карело-финского материала у Штейница, Поппе показал, что параллелизм в той же степени свойствен и устной поэзии всех монгольских народов28, хотя эта ее особенность обычно игнорировалась в исследованиях по монгольской литературе и фольклору. Таким образом, на большей части обширного урало-алтайского ареала обнаруживается устная традиция, основанная на грамматическом параллелизме. Как схождения, так и расхождения в ней должны быть выявлены посредством глубокого сравнительно-сопоставительного изучения региональных вариантов.

Единственная в индоевропейском мире живая устная традиция, в которой грамматический параллелизм используется как основной способ последовательного сопряжения стихов, есть русская народная поэзия - как песни, так и речитативы29. Первое указание на этот конструирующий принцип русского фольклора появилось в статье о «Калевале», опубликованной без подписи в 1842 г. в разделе «Смесь» популярного петербургского журнала и имевшей красноречивый подзаголовок: «...Тождество начал в стихосложении еврейском, китайском, скандинавском, финском и народном русском. - Параллелизм...»30. Финские песни «Кантелетар» объявляются в ней (с. 59) обнаруживающими близкое сходство с русскими народными песнями по ритму и композиции - «ладом и складом»: «"Склад" стиха совершенно тот же, как в старинных русских песнях... Никто еще, кажется, не заметил того чрезвычайно любопытного обстоятельства, что "склад" наших народных песен принадлежит к самым первобытным изобретениям человечества по части музыки слова и, с одной стороны, тесно связывается с пиитикою скандинавских скальдов и бярмских баянов (т.е. финских рапсодов. - Прим. перев.), а с другой, со стихосложением древних Евреев и нынешних Китайцев. До введения ученой музыки слова, то есть тактного метра... основанием песнопения были, как кажется, у всех народов два натуральные гармонические начала, параллелизм и аллитерация31. Параллелизмом первоначально названа особенная черта, замеченная комментаторами Библии в еврейском стихосложении и состоящая в том, что второй или третий стих строфы почти всегда представляет или толкование, или парафраз, или простое повторение мысли, фигуры, метафоры, заключенной в первом стихе или первых стихах. Нигде лучше примеров этой первобытной стихотворной методы нельзя набрать, как в наших русских песнях, которых склад совершенно основан на параллелизме» (с. 60, 61).

Автор приводит несколько примеров и разбирает их отчасти метафорический, отчасти синонимический аспект, он пишет также, что эти конструкции, которым в русской народной поэзии несть числа, составляют саму ее сущность. «Отнюдь не прихоть и не варварство: это - очень остроумное наблюдение внутренней неразрывной связи между мыслью и звуком; или, если угодно, не наблюдение, а безотчетное, внушенное инстинктом свежего человека чувство музыкальной логики звуков, которые им соответствуют» (с. 62). Эта работа достойна упоминания уже потому, что относится ко времени, когда финскому параллелизму не уделялось совсем никакого внимания, он не был даже упомянут в предисловии Элиаса Лённрота к его первому изданию «Калевалы».

Спустя тридцать лет Олесницкий в работе о ритме и метре ветхозаветной поэзии, рассматривая теорию «параллелизма членов» у Лаута, ссылается и на другие восточные примеры, демонстрирующие ту же самую архитектоническую модель, которая обнаруживается в египетских надписях, во многих ведийских текстах и наиболее последовательно в китайской поэзии. Заключая свой обзор, он походя отмечает весьма богатый параллелизм, встречающийся «в наших народных песнях и былинах», и приводит в качестве примера две пространные цитаты из русских исторических песен32.

В своем детальном исследовании состава языка русских народных песен Шафранов33 оспаривает положение Олесницкого о том, что параллелизм не принадлежит к поэтическим формам (с. 202, 233 и др.), и вновь обращается к проводимому в статье анонимного автора противопоставлению для русской песни ритма («лада») и композиции («склада»), приписывая первому риторические, а второму музыкальные обоснования (с. 256 и др.) и настаивая на относительной автономии каждого фактора (с. 205, 99). Шафранов вскрывает в русском песенном фольклоре две объединенные конституирующие черты - повтор и параллелизм, причем последний оказывается здесь столь же непременным, как и в древнееврейской поэзии (с. 205, 84 и др.), и делает набросок краткого и предварительного свода разнообразных параллелистических моделей по их языковым особенностям.

Противоположное мнение Штокмара, считающего, что в определенных жанрах русской народной песни и в особенности в былинах «повторения и параллелизмы не играют столь значительной роли», является ошибочным, поскольку именно в структуре эпической поэзии и вязке ее стихов параллелизм играет главную роль34.

Как это ни странно, но в течение отделяющих нас от публикации наброска Шафранова более чем восьмидесяти пяти лет не было сделано ни одной систематической попытки проникнуть в глубь системы русского грамматического параллелизма. В монографии Жирмунского по истории и теории рифмы в главе «Рифма в былине» гомеотелевтон, типичный побочный продукт морфологического, в особенности эпифорического, параллелизма, рассматривается вне связи с проблемами всеохватывающей параллелистической структуры русского эпического фольклора, хотя созвучия концовок могут получить исчерпывающее истолкование только в таком контексте35. Статистику же рифмованных строк (с. 264) вряд ли можно считать информативной без количественных данных о всех формах параллелизма в былинах. Я показал, насколько разнообразными являются семантические взаимоотношения между двумя параллельными предложениями в тексте русских свадебных песен36. Синонимия параллельных стихов была затронута в книге Евгеньевой о языке устной поэзии37. Однако, в современных работах по русскому фольклору все еще, как правило, недооцениваются или не принимаются во внимание те функции, которые выполняет параллелизм в смысловой и формальной структуре устного эпоса и лирики. Прежде чем приняться за систематический курс по данному предмету в целом, уделяя особое внимание его специфическим аспектам в разных поэтических жанрах, мне следует разобрать комплексную параллелистическую структуру какой-то одной песни с тем, чтобы показать, как конкретно взаимодействуют здесь между собой разнообразные приемы, имеющие каждый свою собственную задачу и цель.

В знаменитое собрание русских народных песен, главным образом эпических, записанных в XVIII в. где-то в Западной Сибири от ничем другим не известного Кирши Данилова или же им самим, входит небольшой текст с нотным приложением «Ох в горе жить - некручинну быть», который воспроизводится ниже без соблюдения орфографических непоследовательностей рукописи38.

|

I. 1 А и горе, горе - гореваньице! 2 А в горе жить - некручинну быть, 3 Нагому ходить - не стыдитися. 4 А и денег нету - перед деньгами, 5 Появилась гривна - перед злыми дни. 6 Не бывать плешатому кудрявому, 7 Не бывать гулящему богатому. 8 He отростить дерева суховерхого, 9 Не откормить коня сухопарого. 10 Не утешити дитя без матери, 11 Не скроить атласу без мастера.

|

II. 12 А горе, горе гореваньице, 13 А и лыком горе подпоясалось, 14 Мочалами ноги изопутаны. 15 А я от горя в темны леса, 16 А горе <...> прежде век зашёл; 17 А я от горя в почестный пир, 18 А горе зашёл, - впереди сидит; 19 А я от горя на царёв кабак, 20 А горе встречает - пива тащит: 21 Как я наг то стал, насмеялся он. |

История незадачливого молодца (или девицы), преследуемого персонифицированным мифологизированным Горем, пересказывается во многих русских лирико-эпических песнях, одни из которых преимущественно - эпические, другие, как вариант Кирши, - лирические. Русская литература XVII в. старалась стереть границу, отделяющую письменную литературу от устной. Стали записываться поэтические тексты, традиционно передававшиеся лишь из уст в уста, и на рубеже фольклора и письменной литературы возникло несколько произведений гибридного характера, в частности, пространная «Повесть о Горе и Злочастии», сохранившаяся в единственном списке, датированном концом XVII в.39. Нельзя не согласиться с исследователями этой замечательной поэмы, созданной в стихотворной форме устного эпоса, и в особенности с Ржигой, детально сопоставившим ее текст с народными песнями о Горе40, в том, что древний мотив нескончаемого горя «Повесть» заимствует из устной поэзии, преобразуя его в сложный художественный синтез писательского и народного творчества (с. 314 и след.). Возможно, что эта рукописная поэма XVII в. в свою очередь оказала какое-то воздействие на народные песни данного цикла, хотя все общие черты, связывающие ее с некоторыми песнями, характерны для поэтики фольклора, а ни один из книжных элементов, присущих рукописи XVII в., в устном эпосе и устной лирике не отражен. Таким образом, предположение о значительном влиянии, оказанном народной поэзией на рукописную поэму, обосновано несравненно лучше, чем допущение о проникновениях с противоположной стороны.

Полностью неправомерно, в частности, утверждение Ржиги о том, что вариант Кирши был лирическим произведением, навеянным «Повестью». И с тем, что в случаях текстового совпадения песня оказывается «производной» от «Повести», вряд ли можно согласиться. Наоборот, общие с «Повестью» черты органически связаны в песне со всем своим контекстом и основаны на традиционных принципах устной поэтики, тогда как в «Повести» они появляются спорадически и непоследовательно и помещаются в чуждый им контекст. Данные фольклорные формулы могли быть заимствованы литераторами XVII в. из устной традиции. Некоторые из таких афористических формул вошли также в репертуар народных пословиц. Ср. стих 1 и 2 песни с пословицей, приводимой у Даля: В горе жить - некручинну быть; нагому ходить - не соромиться41. Более того, в варианте Кирши обнаруживаются некоторые мотивы, присущие и другим народным песням на ту же тему, но отсутствующие в «Повести». Неукоснительно соблюдавшийся в этих фольклорных произведениях на тему о горе параллелистический канон явно страдает от переноса из устной традиции в рамки письменного текста, обнаруживая частые пробелы, разного рода коррективы, а также отклонения от принятых стихотворных форм и способов сопряжения стихов42.

Предложенную Хайтауэром схему описания китайского параллелизма можно применить и к русской народной поэзии. Основной структурной единицей в обоих языках является двустишие, а «главный эффект всех других разновидностей параллелизма заключается в том, чтобы выделять повторяемую модель. И на основе этой модели, или ряда моделей, более тонкие формы грамматического и звукового параллелизма ведут свой контрапункт - серию ударений и тонов» (указ. соч., с. 61, 69). Типичная черта китайских параллелистических текстов, анализируемых Хайтауэром, - нерегулярно встречающиеся «изолированные единичные строки», призванные главным образом сигнализировать о начале и конце целого текста или его абзацев, - обнаруживается в том же виде и в русской народной поэзии и, в частности, в песне Кирши. Хайтауэр выделяет в качестве абзаца достаточно крупную структурную единицу, «которая знаменательна как тем, что отмечает ступень в развитии темы, так и тем, что до какой-то степени определяет форму двустиший, которыми она разрабатывается». Сходные наблюдения над непарными стихами карело-финских рун в начале либо самой песни, либо какой-то ее автономной части были сделаны Алквистом (с. 177). Согласно Штейницу (§ 11), десять из девятнадцати эпических песен «Калевалы», записанных в 1830-е годы от выдающегося карельского рапсода Архиппы Перттунена, открываются не имеющей параллели строкой. В библейской поэзии, в особенности в Псалмах, «единичные строки, или моностихи, встречаются», как указывает Драйвер, «отнюдь не часто и используются с тем, чтобы подчеркнуть какую-то мысль в начале, а иногда и в конце текста»43.

В песне Кирши двадцать одна строка, три из них не имеют примыкающей парной. Из этих трех строк 1-я открывает и 21-я завершает песню, 12-я же начинает второй абзац, который заметно отличается от первого как по теме, так и по грамматической структуре. По сути дела, несущие в песне основную нагрузку строки 1 и 12, будучи отличными от других, не выходят, тем не менее, из параллелистического канона текста в целом: стих, открывающий первый абзац, не связывается там ни с одной другой строкой, но с ними сообразовано почти идентичное начало следующего абзаца.

Более того, в этих двух строках обнаруживается внутренний грамматический параллелизм их полустиший - прием, используемый также и в промежуточных строках, то есть во всех строках первого абзаца. Повторяемое здесь риторическое восклицание схоже с выделенной Штейницем (§§ 12, 14) доминирующей разновидностью моностихов, состоящих из существительного в именительном падеже и его приложения. Чаще всего такие существительные оказываются «именами собственными, личными или мифологическими» и горе гореваньице приближается к категории последних44.

Синтаксическая независимость строк 1 и 2 фокусирует внимание на внутренней структуре стиха и главным образом на параллелизме его полустиший. Обращение к Горю, которому предназначено стать в песне главным действующим лицом, начинает ее первую строку, и внутренний параллелизм подкрепляется повтором горе горе и этимологической фигурой (парегменон), связывающей приложение гореваньице с его стержневым словом горе45. Тавтологические вариации с этим существительным присущи русской эмоционально-экспрессивной речи: горе горькое, горе горючее, горе-горюшко и т.д.; «Повесть»: 296Говорит серо горе горинское. Отыменный от горе глагол горевать образовал в свою очередь производное существительное гореванье, которое используется здесь в своей уменьшительной форме гореваньице и противопоставляет потенциальному имени деятеля (nomen agentis) как бы более мягкое и даже ласкательное имя действия (nomen actionis). Таким образом, налет того оксюморона, о котором свидетельствуют последующие стихи, привносится уже с самого начала. Каждому, кто знаком с поэзией Сергея Есенина, становится сразу же ясно, почему это противоречащее само себе выражение стало у него любимым («есенинским словцом»)46. Стоящее в именительном падеже горе, соединяемое в той же строке посредством этимологической фигуры с такой же номинативной формой гореваньице, связывается, с другой стороны, посредством полиптота с локативным в горе, занимающим во второй строке ту же метрическую позицию, что и исходное горе в первой. Горе, которое предстает как неодолимая сила зла в финале песни, заметно приумаляется в ее начальных строках, где этот фантом сначала превращается просто в состояние (гореваньице), а затем в простое обстоятельство образа действия (в горе). Такое постепенное смягчение печальной темы используется для того, чтобы оправдать оксюморон: 2в горе жить - некручинну быть.

Горе-кручина, с горя - с кручины часто встречаются в русском языке как спаренные синонимы; ср. «Повесть»: 358у горя у кручины. Противопоставление же антонимов есть характерный прием параллелизма. Эти «очевидные параллели» занимают в номенклатуре Кукая первое место среди его 29 разновидностей параллелизма, и он рекомендует начинающим практиковаться на них, прежде чем браться за остальное.

Антонимия связывает полустишия как в строках 2, 3, так и в 6, 7 и представлена в этой паре двустиший двумя различными видами противопоставлений47. Полустишия в 2 и 3 сополагают противоречия, а антонимия полустиший в 6 и 7 строится на противоположностях: 6плешатому: кудрявому, 7гулящему: богатому48. Как указывает Харкинс, горе «представляет собой физическое состояние», в то время как кручина «есть соответствующее ему состояние психологическое» (с. 202). Возможность и даже потребность выражать субъективное безразличие по отношению к безотрадной действительности нарочито провозглашается в строках 2 и 3 как единство противоречий в резком противопоставлении по отношению к выдвигаемой в строках 6 и 7 несовместимости противоположностей. Вместо некручинну вполне могло бы стоять веселу или радостну (ср. «Повесть»: 194кручиноват, скорбен, нерадостен), но для постепенного, плавного перехода от первоначальной бравады к теме неотвратимого рока требуются одиночные отрицания и литота, которая заключает и 2-ю и 3-ю строки и занимает промежуточное положение между приглушенным гореваньице (типичный minution или meiosis в терминах латинской и греческой риторики) и отрицаниями, накапливающимися в последующих сентенциях49.

Строки 4 и, в обратном порядке, 5 обыгрывают две крайности: наличие и отсутствие денег. В первой строке этого двустишия безденежье трактуется как противоречие, а во второй как противоположность: 4денег нету и 5злымu дни («нужда») (ср. две параллельные антитезы противоречий в пословице: Деньги к богатому, злыдни к убогому). Таким образом, строка 4 смыкается с предыдущими стихами, построенными на противоречиях, а строка 5 объединяется в использовании противоположностей со следующим двустишием. Постоянное чередование противоположностей, провозглашаемое в двустишии 4-5, является связующим звеном между строками 2 и 3 с их утешительным единством противоположностей и унылыми неразрешимыми противоречиями в полустишиях строк 6 и 7. Второе полустишие в 4 - перед деньгами - сродни бодрым концовкам в 2 и 3, тогда как зловещее предзнаменование - перед злыми дни - связывают строку 5 с последующими пессимистическими утверждениями.

В полустишии 2-3 обе строки и в пределах каждой из них оба полустишия являются синтаксически и морфологически параллельными. Все четыре полустишия заканчиваются инфинитивом или состоят из инфинитива, употребленного в сходной синтаксической функции. Традиционное в русском языке сочетание жить да быть образовалось благодаря семантической близости глаголов, их гомеотелевтона и наличию формулы жил был, являющейся переосмысленным рудиментом плюсквамперфекта. Некоторый контраст в параллельных формах создается использованием 2быть как связки в противопоставлении сугубо лексическим, понятийным глаголам 2жить и 3стыдитися. Возвратный залог последнего - еще один вносящий разнообразие элемент. Параллелизм подкрепляется здесь: 1) отрицанием не, с которого начинается второе полустишие в обеих строках, 2) звуковым подобием начала в той и другой строке: [АвГОр'е] ~ [нАГОму] и 3) фонемой [и] во всех остальных пяти ударных слогах и одинаковым сочетанием [д'ит'] в обоих полустишиях строки 3 ([хоДИТ'] ~ [стиДИТ'иса]). В пословице, приводимой у Даля, эта звуковая фигура заменена соотношением [нагОМу] ~ [сорОМ'итца]. Позиционно согласованные и одинаковые по составу фонем ударные слоги 2в горе и 3нагому принадлежат синтаксически эквивалентным выражениям; оба они являются обстоятельствами в инфинитивных предложениях. С образной трактовкой горя в первой строке двустишия гармонирует во второй строке сходный и смежный мотив бедности (ср. пословицу: Лихо жить в нуже, а в горе и того хуже) и в особенности синекдоха наготы. Семантически значимое соответствие между горе и нагому выражается аналогичной парономазией и в «Повести»: 311[заНАГим ТО ГОр'е н'е поГОН'итца], 312[да н'иКТО к НАГОму н'епр'ив'ажетца].

В двустишии 2-3 имеет место «двойной параллелизм», как определяет его Хайтауэр (с. 65), при котором взаимная симметрия строк сочетается с внутренней симметрией их полустиший. К этим двум формам параллелизма добавляется третье - еще более широкого характера - соответствие между вторым полустишием первой строки этого двустишия и первым полустишием второй: 2некручинну быть и 3нагому ходить образуют тесный морфологический анадиплозис, тогда как проявляющаяся на этом грамматическом уровне согласованность обоих полустиший внутри каждой строки и полустиший, соотносимых друг с другом в пределах двустишия, является преимущественно эпифорической (так, например, 3нагому не имеет морфологического аналога ни во втором полустишии той же строки, ни в первом полустишии строки 2) .

Анадиплозис («стык» в русской терминологии), обычный для былин и других жанров русской народной поэзии, превращает вторую половину двустишия в своего рода продолжение первой: тот, кто беспечен в горе, может, нимало не смущаясь, позволить себе расхаживать в лохмотьях50. В соответствующем двустишии из «Повести»: 366а в горе жить - некручинну быть, а кручинну в горе - погинути, построенном на хиазме антонимов (жить ~ погинути; некручинну ~ кручинну), первая строка получает объяснение через причинную мотивацию: «а иначе ты бы погиб».

В двустишии 4-5 второе полустишие обеих строк состоит из одного и того же предлога перед, за которым следует существительное в творительном падеже множественного числа. Это морфологическое и фонемное соответствие [Д'ЕН'гаМ'И] ~ [злыМ'И ДН'И] - подкрепляется парономазией [Д'ЕН'ги] ~ [Д'ЕН'], [ДН'и]51. Оба полустишия строки 4 связаны полиптотом денег/деньгами. В первых - антитетических по отношению друг к другу - полустишиях строк 4 и 5 содержатся синонимы деньги и гривна (pars pro toto). Звуковые фигуры-метатезы внутри этих полустиший: 4[Д'ЕН'ек Н'Ету], [nojaBИлac гр'ИВна] соответствуют общему построению двустишия по принципу хиазма52. Из первых семи строк песни одна только 5-я не имеет внутреннего параллелизма. Его дефицит компенсируется особого рода сцеплением обоих ее полустиший посредством двух пар одних и тех же ударных гласных: два [и] два [и]. Одинаковостью всех стоящих под ударением гласных отличаются также окружающие строки 4, 6 и 7, но в них число ударных гласных ограничивается тремя: два [е] + одно [е] в 4, два [а] + одно [а] как в 6, так и в 7.

В двустишии 6-7 вторая строка совпадает по синтаксису и морфологии с первой. В каждой содержится отрицание не и инфинитив бывать, за которым следуют два прилагательных мужского рода в дательном падеже. Грамматический параллелизм обоих полустиший строится на этих прилагательных, морфологически эквивалентных, но выполняющих несходные синтаксические функции. Четыре прилагательных в дательном падеже взаимосвязаны рифмами по принципу хиазма: 6плешатому ~ 7богатому и 6кудрявому ~ 7гулящему; во второй паре предударному [у] предшествует начальный велярный взрывной, а ударному [а] - палатализованный плавный. Семантическая взаимосвязь обеих строк образуется параллельным указанием на несовместимость двух противоположностей, и если противопоставление плешатый - кудрявый очевидно само по себе, то не столь прямая антитеза гулящий - богатый подкрепляется формальным параллелизмом с предшествующей строкой. В соответствующем месте «Повести» формальный параллелизм и типичная для фольклора игра на антонимах ослаблены, и двустишие превращается в прописную мораль: 410нe бывати бражнику богатому, 411не бывати костарю (игроку в кости) в славе доброй.

Обе строки двустиший 8-9 и 10-11 обнаруживают одинаковую синтаксическую комбинацию одних и тех же морфологических категорий. Допускается лишь варьирование по родам, и это варьирование выдерживается неизменно: неодуш. ср. р. дерева ~ одуш. м. р. коня; являющееся исключением одуш. ср. р. дитя ~ неодуш. м. р. атласу, одуш. ж. р. матери ~ одуш. м.р. мастера.

В каждом двустишии чередуются два дополнения: одно из них относится к миру одушевленному, одно - к неодушевленному, и все четыре метафорических образа обыгрывают тему печальной участи героя. В 8 и 9 фигурируют неизлечимо больные организмы, оба они охарактеризованы посредством сложных прилагательных с одним и тем же компонентом сухо-. В 10 и 11 ребенок, оставшийся без матери, приравнивается к дорогой ткани, не нашедшей себе мастера. И то, насколько тесными являются обе отсутствующие связи, подчеркивается в структуре звуковой ткани по-детски звучащей аккумуляцией палатализованных зубных [н'е ут'ешит'и д'ит'а б'ез мат'ер'и]53, а также парономастическим построением второй строки: 11[н'ескРОИТ' аТлАСу б'езмАСТ'еРа]. Вполне возможно, что формулировка этой строки в «Повести» - [шТО н'е КЛАСТ'и СКАРЛАТу б'ез мАСТ'еРА] - отражает первоначальную формулировку рассматриваемого стиха. Ржига утверждает, что эти две строки из песни Кирши «сами по себе являются неожиданными, так как непонятно, почему припоминаются и дитя, и мать, и атлас» (с. 313). Он полагает, что нашел тому объяснение в «Повести», где молодец вводит это двустишие, вспоминая, как наряжала его в детстве и как восхищалась им мать. Тем не менее, это психологическое обоснование для двух типично метафорических строк, с ощутимым параллелизмом на грамматическом, семантическом и фонемном уровнях ([д'ит'А Б'ЕЗМАТ'ЕР'и] ~ [атлАСу Б'ЕЗМАСТ'ЕРА]), строк, которые неразрывно связаны с общим контекстом песни Кирши, явно придумано позднее вопреки устной традиции и, по-видимому, вставлено писателем и читателем XVII в.

Параллелизм смежных полустиший особенно ощутим в двустишии 2-3 с двумя инфинитивами в каждой из его строк. Вторая пара условных предложений, построенная по принципу хиазма, лежит в основе внутренней симметрии двустишия 4-5. В следующих трех двустишиях на каждую из шести строк приходится только по одному предложению, но в этих строках по двум полустишиям распределяются две морфологически эквивалентные формы: два прилагательных в дательном падеже в строках 6 и 7, дополнения и атрибутивно-предикативные определения54 в родительном падеже в строках 8 и 9 (дерева суховерхого, коня сухопарого) и существительные в родительном падеже - одно без предлога и другое с предлогом - в строках 10-11 (дитя без матери, атласу без мастера).

Заметно разнятся по своей грамматической композиции два абзаца песни. В абзаце I (строки 1-11) содержится десять инфинитивов и только один глагол в личной форме (прош. вр. появилась), в то время как в абзаце II (12-21) имеется девять личных глагольных форм и нет ни одного инфинитива. В I нет ни одного местоимения вообще, в II пять личных местоимений. Помимо трех существительных в именительном падеже во вступительной строке обоих абзацев (строки 1 и 12), в их «анакрузе», в II имеется десять слов в именительном падеже - пять существительных и пять местоимений, в I - только одно: 5появилась гривна (для того, чтобы ее поглотила нужда). Из пяти двустиший I это единственное предложение, где нет явно выраженного отрицания. Выражение отрицания в данном тексте постепенно становится все более и более интенсивным. За отрицательным прилагательным в конце строки 2 следует глагол с отрицанием в конце строки 3 (особый способ образования через «нексусное отрицание» (nexal negative), согласно терминологии Отто Есперсена). В первом полустишии строки 4 в качестве сказуемого функционирует слово нету, а в строке 5, как уже говорилось выше, отрицание можно определить как подразумеваемое. Все предложения строк 6-11 начинаются с отрицания не, и, кроме того, в строках 10 и 11 второе полустишие вводится отрицательным предлогом без.

В I используется восемь прилагательных, шесть из них не соотносятся с каким-либо существительным, а два выступают как атрибутивно-предикативные определения, стоящие в постпозиции, в то время как все три прилагательных в II являются препозитивными эпитетами. В I все семь глаголов первых трех двустиший - непереходные в отличие от четырех переходных глаголов двух последних двустиший. Четыре инфинитива последних двустиший - совершенного вида, в то время как все шесть инфинитивов предыдущих двустиший - несовершенного вида. В каждой строке всех этих пяти двустиший соотношение между определенным состоянием и его результатом устанавливается либо открыто - в бессоюзных условных предложениях, либо в скрытой форме, как в остальных двустишиях, отмеченных шестью анафорическими отрицаниями («если ты плешив, то...», «если у дерева сухая верхушка, то...», «если у ребенка нет матери, то...»). Если во всех строках трех начальных двустиший протазис приходится на первое полустишие, а аподозис - на второе, то в двух последних двустишиях порядок меняется. В инфинитивных конструкциях этих двустиший опускается субъект действия, но объект действия последовательно обозначается в них существительными в родительном падеже. С непереходными же инфинитивами предшествующих двустиший сочетаются не существительные, а только прилагательные в форме дательного падежа.

Помимо именительного падежа в двух абзацах песни Кирши по-разному распределяются падежные формы маркированных падежей. Винительный падеж, отсутствующий в I, представлен в II в трех предложных конструкциях из существительного с атрибутивным определением. В II отсутствует дательный падеж, тогда как в I он появляется шесть раз и монополизирован прилагательными, которые в свою очередь стоят только в дательном падеже. Творительный падеж фигурирует в каждом из абзацев, причем в I только с предлогом, а в П только без него. Родительный падеж входит в состав отрицательных конструкций в I - пять раз без предлога и дважды с предлогом, а в II, помимо адвербиализированного прежде век, этот падеж фигурирует один раз как разделительный и три раза с предлогом от. Единственная в песне форма предложного падежа со значением места: 2в горе, противопоставленная номинативной форме: 1горе-горе, реализует синтаксический и морфологический контраст этих двух падежей, из которых один обязательно имеет предлог, а другой употребляется всегда без предлога.

В I не сообщается ни о каких событиях, его единственная тема - это открыто негативные ситуации, постоянно возобновляющиеся (4-5) или же неизбежно вытекающие из неблагоприятных обстоятельств. Независимые инфинитивы, либо употребляемые с отрицанием, либо сопровождаемые отрицательными формами, декларируют невыносимость, непостижимость, невозможность55. Персонаж, подразумеваемый в этих инфинитивных конструкциях, вводится посредством форм дательного падежа как всего лишь адресат выносимых ему приговоров; он так и не назван по имени и лишь квалифицируется прилагательными. Когда же в последних двух двустишиях этого абзаца вводятся по-настоящему переходные действия, действующее лицо не показано, и только цель их обозначается метафорическими существительными. Фактическое завершение этих выражаемых глаголами совершенного вида действий отрицается, а над их целью тяготеет суровый винительный отрицания, который преобладает в I у существительных всех двустиший; единственное исключение среди существительных, индивидуализированных единственным числом, составляет случайная эфемерная гривна; существительные же во множественном числе появляются в латеральной позиции в форме творительного падежа с предлогом предвосхищения перед. Грамматическая образность беспощадного опустошения достигает своей кульминации.

В отличие от сентенциозного стиля I первое двустишие в II сразу же задает новый повествовательный тон. В каждом из параллельных предложений содержится существительное в именительном падеже и сказуемое-глагол с обстоятельством в творительном падеже. Число выступает как экспрессивная переменная: множественные формы всех трех слов в 14 (мочалами ноги изопутаны) противопоставляются формам единственного числа всех сообразуемых слов в 13 (лыком горе подпоясалось), и это варьирование подкрепляется различием между двумя родственными залогами - возвратным и страдательным. Обе синекдохи, выражающие нищету (нагота и босота безмерная) связаны соположением и подобием. Традиционность объединения обоих этих стоящих в творительном падеже существительных подтверждается народной пословицей: Лыки да мочалы, а туда же помчали. Симметрические образные выражения из этого двустишия встречаются в различных песнях того же цикла, рассматриваемых Ржигой, тогда как в «Повести» грамматический и лексический параллелизм нарушен и изображение горя становится менее ярким, поскольку в ней введено отрицательное предложение взамен тех выразительных средств, которые используются для олицетворения горя в народной поэзии: 361босо, наго, нет на горе ниточки, 362еще лычком горе подпоясано.

Оба абзаца песни Кирши начинаются одним и тем же моностихом, в них обнаруживается также явное соответствие между начальными двустишиями. В частности, слияние горя с нуждой, акцентируемое в 2-3, порождает образы в 13-14, где нищета горюющего метонимически переносится, однако, от него на само горе. Внимательно читавший песни Кирши А. С. Пушкин отметил образное выражение лыком горе подпоясалось как «разительное изображение нищеты».

Во второй строке этого двустишия неопределенно говорится о «ногах» без какой-либо притяжательности; «ноги горя» были бы вопиющей катахрезой, тогда как «ноги горюющего» мешали бы постепенному вводу олицетворения ('fictio personae'). Олицетворение проводится как бы шаг за шагом. В строке 13 горе впервые предстает в виде действующего лица, так как ему придается сказуемое, но его глагольная форма прошедшего времени подчеркивает средний род у подлежащего - род преимущественно неодушевленных существительных. Средний род берется в фокус всеми тремя словами данной строки, включая обстоятельство лыком, что имеет место на фоне женского рода, пронизывающего 14: мочалами ноги изопутаны. Только в последующих предложениях, где горе употребляется как подлежащее, возвратная глагольная форма среднего рода 13подпоясалось заменяется формами действительного залога мужского рода 16-18зашёл; в качестве следующей ступени этой активации сказуемые к горе выражаются уже переходными глаголами 20встречает и тащит. Кульминация достигается заменой слова горе в самом конце последней строки местоимением мужского рода он.

Соотношение строк 12 и 13 необходимо рассмотреть подробнее. В удвоенном горе горе, которым открывается вступительная к обоим абзацам строка, позиционным соответствием к 2[ВГОР'Е] является первое из этих двух одинаковых слов: 1[ГОР'Е гор'e], тогда как соответствием к 13[ликом ГОР'Е] является второе. Это несовпадение подсказывает различную фразировку для строк 1 и 12. В строке 1 и последующих граница (|) между двумя «речевыми тактами» ('speech measures')56 проходит между вторым и третьим из трех главных ударений и, таким образом, совпадает с границей (||) между двумя полустишиями: 1а и горе горе | || гореваньице! // 2а в горе жить | || некручинну быть, // 3нагому ходить | || не стыдитися. // и т.д. В строках же 13 и 14 граница между двумя речевым тактами, напротив, с границей между двумя полустишиями не совпадает. В этих строках обстоятельства 13лыком и 14мочалами помещаются перед подлежащими 13горе и 14ноги и, таким образом, разъединяются со сказуемыми 13подпоясалось и 14изопутаны. Этот гипербатон (разъединение двух синтаксически связанных слов) указывает на то, что граница между речевым тактами проходит между обстоятельством и подлежащим, то есть между первым и вторым из трех главных ударений. Такая фразировка распространяется, следовательно, и на вступительную строку: 12а горе, | горе || гореваньице, // 13а и лыком | горе || подпоясалось, // 14мочалами | ноги || изопутаны. //

Корень слова горе или оно само, трижды повторяемые либо как таковые, либо с синонимическим варьированием, привязываются обычно к такому же контексту в народных песнях сходного содержания. Так, например, в записанной Срезневским песне о горе говорится: К ему горюшко, горе горькое, // из-под мостичку горе, с-под калинового, // из-под кустышку, с-под ракитового, // во отопочках горе во лозовеньких, // во оборочках горе во мочаленьких; // мочалой горе приопутавши, // оно лыком горе опоясавши57. В одном из вариантов саратовской губернии мы читаем: Ой ты, горе мое, горе, горе серое, // лычком связанное, подпоясанное, и в другом саратовском варианте - Ох ти, горе, тоска-печаль58. Ср. традиционное выражение: Ах я бедная горюша горегорькая59.

Если в начале песни Кирши тройное вызывание горя выступает как синтаксически самостоятельное риторическое обращение, то в II эта же самая последовательность появляется снова уже как образованное повтором антиципирующее подлежащее, соотносимое с предложением 13горе подпоясалось. Какова бы ни была первоначальная формулировка строки 11 (см. выше), вариант Кирши обнаруживает парономастическую связь между 11[АТЛАСу] и 13[noTnojACAJloc]; на смену дорогой ткани приходит луб.

Горе из строки 1 отразилось в слабеющем 2в горе и осталось неназванным в остальных строках I, в то время как в II это существительное проникает почти в каждую строку. Та метрическая позиция, которая у стоящего в именительном падеже горе из строки 13 совпадает со вторым горе в строке 12, сохраняется для горе в родительном падеже в строках 15, 17, 19, тогда как в строках 16, 18, 20 горе в именительном падеже занимает, в свою очередь, ту же позицию, что и «первое» горе в строке 12.

Оба абзаца связаны между собой далеко идущей симметрией. В их начальных двустишиях в соответствии с конечным уменьшительным гореваньице каждой вступительной строки делается попытка свести горе к минимуму. Горюющий бедняк как бы игнорирует свое горе и нищету; они вышучиваются (2-3), и о бедности говорится, что она столь же преходяща, как и богатство (4-5). Несчастным же оказывается не горюющий, а само горе (13-14). Эти попытки снять трагическую тему уступают в обоих абзацах место совокупностям из шести строк, в которых с отчаянием провозглашается неизбывность вездесущего проклятия. Все строки каждого полустишия скрепляются анафорической константой; в ряду 6-11 каждая строка начинается отрицанием не, приданным инфинитиву, а в ряду 15-20 - повторяющимся союзом а, за которым следует существительное в именительном падеже60. То же самое связующее а, само по себе или же в сочетании с и, открывает моностихи обоих абзацев, а также каждое самостоятельное двустишие вне выделенных шестистиший; каждая же вторая строка этих самостоятельных двустиший свободна от связующих слов. Сдвоенные связующие слова а и и одиночное а обнаруживают регулярное чередование: 1a и, 2а , 4а и, 12а, l3а и, 15-20а.

Шестистишие 15-20 строится на полном параллелизме всех трех двустиший. «Параллельные члены в чередующихся строках» занимают в классификации Кукая второе место. В каждой нечетной строке этого шестистишия ее начальное полустишие является одним и тем же: 15, 17, 19а я от горя; во втором же полустишии используется одна и та же грамматическая схема: предлог с конкретно-пространственным значением 15, 17в или 19на стоит перед существительным в винительном падеже с предшествующим ему эпитетом. Все три четные строки этого шестистишия начинаются с а горе и заканчиваются глаголом в личной форме: 16зашёл ~ 18сидит ~ 20тащит. Таким образом, в этом шестистишии три нечетные строки, с одной стороны, и три четные, с другой, связываются соответствием двух видов: анафорический параллелизм состоит в буквальном повторении, а эпифорический параллелизм основан только на подобии грамматических и лексических значений.

В строках 18 и 20, где глагол в личной форме помещается в конец их обоих полустиший, обнаруживается, таким образом, внутренний параллелизм; в строке 16 явно недостает окончания первого полустишия, и можно предположить, что здесь, как и в двух других четных строках, это полустишие состоит из законченного предложения, например: а горе <уж там>, - 61.

В этом шестистиший горюющий и горе недвусмысленно разобщены. Первое, повторяющееся, полустишие нечетных строк - а я от горя - предполагает взаимодействие двух семантически различных толкований: «оттого, что у меня горе» и «чтобы уйти от горя». В пословице: От горя бежал, да в беду попал абстрактное значение горя подтверждается его соположением с бедой, глаголы же конкретного значения выступают здесь как лексические метафоры. Обстоятельства места с предлогом направления в… леса, на… пир, в… кабак могли бы допустить толкование горя как состояния горюющего, но в четных строках горе вполне определенно наделяется статусом личности. Противопоставление-полиптот падежей родительного отделительного (genitivus separationis) 15, 17, 19от горя и именительного 16, 18, 20горе вводит пронзительную семантическую антитезу - убежать от своего горя, чтобы попасть в руки горя везде сущего. Строка 18а горе зашёл, - впереди сидит выделяется особо своим «бифункционализмом»: впереди обозначает здесь первенство сразу и по времени и по положению (местничество)62. Прелюдией к порочному кругу, который обнаруживается в каждом из этих двустиший, служит грамматическая антонимия полустиший каждой нечетной строки - в них аблативная функция родительного падежа от горя противопоставляется аллативной функции винительного в леса, на пир, в кабак. В I параллелизм полустиший является антонимическим в отличие от синонимического параллелизма строк; в шестистиший из II соответствие чередующихся строк - синонимическое, в то время как у смежных строк оно антонимическое. Параллелизм же полустиший в этом шестистиший является синонимическим в пределах четных строк, а в пределах нечетных - антонимическим63.

В «Повести» органические составные части этой тройной параллельной структуры с их нарастающей напряженностью и образным использованием кабака как последнего возможного прибежища оказываются рассеянными по всему ее тексту и потому несопоставимыми; ср. 170пришёл молодец на честен пир и 306Ты пойди, молодец, на царёв кабак; а также 353Ино кинусь я молодец в быстру реку.

Место действия определяется и ограничивается тремя аблативными предложными конструкциями с родительным падежом и тремя аллативными, тоже предложными, конструкциями с винительным, в последних существительные дополнительно охарактеризованы украшающими эпитетами (epitheta ornantia). Абзац изобилует подлежащими, и после того, как в нем вводятся два существительных с глагольными сказуемыми, в его шестистиший воцаряется используемое в повторяющемся безглагольном обороте я - первый случай употребления этого местоимения в песне. Сказуемые к горе в II постепенно расширяют назначаемую сферу деятельности и ее результат; из возвратного залога (13) они переходят в действительный (16-20) и из прошедшего времени совершенного вида (13, 16, вторая половина 18) в настоящее несовершенного, которое представляет действие не имеющим предела (вторая половина 18, 20). Непереходные глаголы (13-18) сдают позицию двум переходным (20), из которых первый выступает без дополнения (встречает), а второй управляет существительным, стоящим в разделительном родительном падеже (пива тащит). В песне не нашлось места ни для одного прямого дополнения в винительном падеже, тогда как в «Повести» образно выраженное господство горя над молодцем встречается часто: 349Ахти мне, злочастие горинское! 350до беды меня молодца домыкало, 351уморило меня молодца смертью голодною. Замена непереходных глаголов переходными сближает между собой заключительные части обоих абзацев.

Среднее из трех главных ударений всех стихов с 13 по 19, за исключением неполного 16, падает на [о]: 12, 13гope ~ 14ноги ~ 15, 17горя ~ 18зашёл ~ 19горя. Первая строка шестистишия и первая строка самостоятельного двустишия объединяются друг с другом отношением зеркальной симметрии их звукового состава: 13[ЛИком ГОР'е пoтпoJAиcaлoc] ~ 15[JA одГОР'а фт'емнИ]. Последнее слово строки 13, парономастически связанной, как было показано выше, со строкой 11, повторяется эхом заключительных слов двух следующих строк: 13[ПОТПОJАСАЛОС] ~ 14[изОПуТаны] ~ 15[Л'eCa].

Последовательная градация действий горя находит красноречивое выражение в распределении слов и фонем по всему шестистишию. Начало и конец строки 16: а горе… зашёл воспроизводится и конденсируется в первом полустишии строки 18: а горе зашёл, а второе ее полустишие, объединяемое повтором ударного слога: [фп'ер'еД'И с'иД'Ит], отражается эхом двух [и], соответствующего полустишия строки 20: [п'Ива тащИт]. Ударные гласные трижды повторенного полустишия а я от горя меняются местами во второй половине строки 19: на царёв кабак и еще раз в примыкающем к ней полустишии строки 20: а горе встречает - [ао] ~ [оа] ~ [оа].

От всего предыдущего текста грамматически, а также (см. ниже) и метрически, отличается заключительный моностих песни. В него входят два разных подлежащих и два разных сказуемых, которые образуют единственное в песне гипотактическое предложение, а заключительное слово этой строки оказывается единственным в песне анафорическим местоимением. В этой непарной строке обнаруживается внутренний параллелизм по принципу хиазма - в первом полустишии за подлежащим следует, а во втором ему предшествует глагол совершенного вида в прошедшем времени и в мужском роде.

По своему звуковому составу финал песни связан с первой строкой смежного двустишия: 19[кабак] ~ 21[как я нак], открыто взаимосвязаны и оба полустишия заключительной строки: [JA НАК то СтАЛ] ~ [НАСм'еJАЛса]. И вообще, в этой самостоятельной строке сопоставление двух полустиший особенно заметно. Здесь впервые выступают в непосредственном соседстве подлежащие, указывающие на обоих персонажей. Неравенство их очевидно; я, в отличие от он, заполняет слабое место и принадлежит придаточному предложению. В одной только этой строке я употребляется в предложении, содержащем глагол, но он оказывается всего лишь связкой, которая наделяет подлежащее новым предикативным определением, тогда как сказуемыми к горе являются семь независимых понятийных глаголов. Ни один глагол действия и ни одно существительное не приданы в песне ее единственному герою-человеку, чье лирическое "я" находит для себя своеобразное выражение в безличных гномических двустишиях абзаца I, а затем в эпическом самоуничижительном описании преследования. У всех глаголов в простой личной форме их подлежащее стоит в третьем лице.

Мотив наготы после: 3нагому ходить и после образного живописания голодранца в строках 13-14 появляется здесь в третий раз: 21как я наг то стал. И если поначалу горюющий голодранец принужден был высмеивать свое горе и свою нищету, а затем стал утверждать, что нагим и несчастным было само горе, то теперь, наконец, над наготой горюющего глумится уже горе (qui rira le dernier - «Которому предстоит смеяться последним», франц.), что передано с прозрачной парономастической реминисценцией лыка: 14[потпоJACAлос] ~ 21[нАСм'еJАЛСА]. Начатый тройным риторическим обращением к горю круг замыкается местоимением он, указывающим на все тот же роковой фантом.

В стихотворной форме песни Кирши выдерживается традиционная для метра устного эпоса тенденция к хорею, и шесть сильных мест перемежаются с пятью слабыми64. Первое сильное место и следующее за ним слабое образуют зачин (анакрузу) строки, последнее сильное место с предшествующим ему слабым образуют ее исход (коду), а ряд, начинающийся первым внутренним и заканчивающийся последним внутренним сильным местом, называют остовом (stem) стиха. Внешние сильные места, более слабые по сравнению с внутренними сильными местами, то есть последний слог в исходе и в особенности начальный слог зачина заполняются преимущественно слогами безударными или же несущими слабое ударение. Из внутренних (относящихся к остову) сильных мест самыми нагруженными являются первое и последнее, оба они почти всегда заполняются слогами с сильным ударением. Присущая русскому стиху волнообразная регрессивная кривая, которая регулирует распределение ударений по внутренним сильным местам, ослабляет второе от конца и усиливает третье от конца, поэтому третье из внутренних сильных мест очень редко несет на себе ударный слог, а второе из этих сильных мест чаще всего получает словесное ударение. Таким образом, первое, второе и четвертое сильные места несут на себе три важнейших ударения стиха.

В строке 1 песни Кирши - А и {горе горе горевань} ице (остов стиха взят в фигурные скобки) - строго выдерживается принцип описанного выше метрического построения. Из общего числа строк (21) в десяти выдерживается одиннадцатисложность, шесть строк укорачиваются до десяти слогов, три до девяти, в строку 8 вставляется двенадцатый слог, а в восьмисложной строке 16 имеется явный пропуск. В подавляющем большинстве строк (четырнадцати из двадцати одной) третьему из четырех сильных мест непосредственно предшествует словораздел; эти строки соответственно заканчиваются пятисложным сегментом (например: гореваньице).

Варьирование данной метрической схемы тесно связано с композицией песни и делением ее на группы параллельных строк. Как только слово горе появилось в первой строке, то каждый раз, когда оно или же близко соседствующее с ним я находятся в начале остова, зачин эмфатически сокращается до одного слога: 2а в горе, 12, 16, 18, 20а горе, 15, 17, 19а я от горя. Такое же сокращение в строке 3 - нагому - вызвано его фонемным параллелизмом с 2а в горе. В остальных строках зачин остается двусложным. В данной связи следует отметить одну из особенностей русского стиха - во многих случаях в нем выдерживается слоговой состав, но распределение ударений расходится с метрической схемой: 3нагому ходить, 8не отроститъ, 9не откормить коня; здесь можно, конечно, допустить диалектные ударения65: отростить, откормить и коня, но в других случаях обнаруживается подчеркнутое несовпадение иктов и словесных ударений - в строке 8: а горе зашёл, а также в одиннадцатисложной строке 20: а горе встречает, пива тащит, где скандирование потребовало бы горе и пива.

Три начальные двустишия песни внутренне скрепляются и дифференцируются несходными окончаниями своих первых полустиший. Полностью схема стиха строки 1, выступающей как эталон, выдерживается во втором из этих двустиший (4-5); две предшествующие ему строки обрывают свое первое полустишие мужским окончанием: 2житъ ~ 3ходить и, соответственно, в конце стиха: 2быть. В последнем из этих трех двустиший, наоборот, первое полустишие обеих строк растягивается до семи слогов дактилическим окончанием, захватывающим третье, предпоследнее сильное место остова, а второе полустишие сокращается, соответственно, до четырех слогов. Следующее двустишие возвращается к пятисложной схеме для вторых полустиший, но для первого полустишия строки 8 сохраняется семисложная схема по образцу строк 6 и 7, в первом же полустишии строки 9 снова восстанавливается шестисложный такт. В последнем двустишии первого абзаца (10-11) четные полустишия обретают такую же четырехсложную форму, как и у четных полустиший в третьем от конца двустишии (6-7), тогда как в предпоследнем двустишии и в четвертом от конца (4-5) используется пятисложная форма.

В двустишии 10-11 в окончания его первых полустиший вносится некоторое ритмическое разнообразие. Так, в строке 10 единственный раз во всей песне словесное ударение сдвигается со второго внутреннего сильного места на третье (Не утешити дитя), а в строке 11 слог, который должен занимать третье внутреннее сильное место, пропускается.

Эпически окрашенное первое двустишие второго абзаца 13-14, в котором употреблена повествовательная конструкция с глаголом прошедшего времени: А и лыком горе подпоясалось, имеет ту же традиционно эпическую форму, что и задающая общую тональность строка 1 и двустишие 4-5, в котором глагол в прошедшем времени употребляется единственный раз на протяжении первого абзаца; двустишие 13-14 развивает и ту же тему, какой завершается двустишие 4-5, - мотив надвигающейся нищеты. Только эти два родственные двустишия начинаются в песне с анакрузы а и (в рукописи Кирши пишется как аи), типичной для былин.

От предшествующего ему текста разительно отличается шестистишие 15-20. Последний слог каждой его строки несет на себе синтаксически значимое словесное ударение, которое в пяти случаях падает на двусложное слово и только один раз на односложное (17пир). В двух случаях, когда в строках предшествующего текста есть конечное ударение, оно падает на односложные слова в слабой позиции, являющиеся по существу энклитиками: связка в 2некручинну быть и вторая часть у злыдни (‘бедность’) - сложного слова со свободной связью между компонентами, допускающей их раздельное склонение: 5перед злыми дни.

Об усеченном зачине этих строк и о своеобразном напряжении, возникающем между их слоговой и акцентной схемами, говорилось уже выше. Опущение пограничного слога между двумя полустишьями налицо в строках 15 и 17-19. Это шестистишие выделяется высокой долей ударных слогов, что особенно бросается в глаза в завершающем песню моностихе. Оба внешних сильных места - как и он - заполняются ударными односложными словами. В первой строке песни три слога из одиннадцати помещаются в ударные сильные места, в последней же строке из пять из десяти. Лежащая в основе славянского и в особенности русского стиха внутренняя ассиметрия отступает здесь перед полным метрическим параллелизмом пятисложных полустиший66. Первое полустишие из одних только трехсложных слов, - как я наг то стал (в рукописи Кирши, где проклитики всегда объединяются со смежным словом, все пять написаны раздельно) - символизирует о том, что ритмическое развитие идет к развязке. Движущая сила ослабевает, мощный контраст между подъемами и спадами стирается. Поразительному драматизму и эффектному разнообразию ритмических фигур приходит внезапно конец от убийственных насмешек вездесущего преследователя.

Эти беглые замечания относительно метрического параллелизма в песне Кирши можно заключить, еще раз повторив высказывание Хайтауэра о китайской поэтике: «И на фундаменте этой модели или ряда моделей более тонкие формы грамматического и звукового параллелизма ведут свой контрапункт - серию ударений и тонов».

В вводной части к своему пробному переводу китайских параллелистических композиций Хайтауэр называет чтение их «упражнением в словесной полифонии» (с. 69). «Необычайное богатство - как по количеству, так и по разнообразию - повторяющегося параллелизма в «Песне Деворы» отмечает в своей работе «The Psalm of Habakkuk» Олбрайт, предположив, что этот параллелизм восходит к «ханаанейскому рококо... которое, как можно считать, было популярно примерно в первой половине XII в. до н.э.». Жирмунскому «перегруженное параллелизмом и созвучными концовками искусство Калинина» - сказителя, чьи былины записал Гильфердинг, «напомнило по стилю барокко» (с. 337). Подобные примеры, список которых легко можно было бы продолжить, явно противоречат превратному, но все еще устойчивому представлению о параллелизме как о пережитке средств первобытно беспомощного маловразумительного выражения. Даже Миклошич находит объяснение приемам повторяющегося параллелизма в славянской эпической традиции в том, что певец «природного эпоса» неспособен был расстаться с какой-либо мыслью сразу, и поэтому ему приходилось высказывать «мысль или целые ряды мыслей больше, чем один раз»; типичным тому примером он считает финский параллелизм67.

Отыскать истоки параллелизма в поочередном исполнении сведенных в пары строк мешает отсутствие в подавляющем большинстве параллелистических систем каких-либо следов амебейных построений. Неоднократные попытки возвести параллелизм к автоматизму мышления, лежащему в основе всякого устного творчества, и к приемам мнемотехники, на которые вынужден опираться исполнитель устных произведений68, сводятся на нет, с одной стороны, обилием как целых фольклорных традиций, где в последовательном параллелизме не имели никакого представления, так и различных поэтических жанров внутри какой-нибудь одной фольклорной традиции, противопоставляемых друг другу по наличию или отсутствию данного приема; с другой стороны, такая тысячелетней давности письменная поэзия, как китайская, неукоснительно придерживается правил параллелизма, которые не столь уж строги в китайском фольклоре (Яблоньский, с. 22).

Гердер, будучи, по его собственным словам, «великим поборником параллелизма» (с. 24), категорически выступал против того предвзятого и неоднократно провозглашавшегося затем мнения, согласно которому «параллелизм монотонен и представляет собой нескончаемую тавтологию» (с. 6), а также: «если что-то требуется повторять дважды, то первое высказывание, следовательно, было пригодным лишь наполовину и неполным» (с. 21). Лаконичный ответ Гердера: «Разве вам никогда не доводилось видеть танца?» - и последовавшее за ним сравнение древнееврейской поэзии с танцем переводят грамматический параллелизм из класса генетических немощей и способов преодолеть их в подобающую ему категорию направленных поэтических приемов. Если же процитировать другого мастера и теоретика поэтического языка, Дж.М.Хопкинса, то техника поэзии «сводится к принципу параллелизма»: выступая в эквивалентных позициях, эквивалентные сущности встречаются друг с другом лицом к лицу.

Любая форма параллелизма есть некоторое соотношение инвариантов и переменных. Чем строже распределение инвариантов, тем более заметны и эффективны вариации. Последовательный параллелизм неизбежно активизирует все уровни языка - различительные признаки, фонемные и просодические, морфологические и синтаксические категории и формы, лексические единицы и их семантические классы в их схождениях и расхождениях приобретают самостоятельную поэтическую ценность. Это выделение фонологических, грамматических и семантических структур в их многообразном переплетении не остается ограниченным пределом параллельных строк, а через их распределение распространяется на весь контекст, поэтому грамматика произведений, отмеченных параллелизмом, приобретает особое значение. Симметрии сводимых в пары строк вызывают к жизни проблему соответствий то в более ограниченном периферическом пространстве парных полустиший, то в более широкой перспективе последовательно расположенных двустиший. Легший в основу двустишия принцип дихотомии может развиться в дихотомическую симметрию и более протяженных рядов, как, например, оба абзаца песни Кирши.

Последовательный параллелизм устной поэзии достигает в «словесной полифонии» и ее семантическом напряжении такой степени изощренности, что миф о скудости и беспомощности первобытного творчества вновь обнаруживает свою несостоятельность69. Прав Гонда, утверждая, что во всех симметрических композициях «разнообразию предоставляется большой простор» (с. 49). Отбор и иерархия и более устойчивых и более свободных элементов языка разнятся от системы к системе. Схематические домыслы о постепенном распадении канонического параллелизма на пути от примитивности к высокоразвитым формам являются не чем иным, как умозаключениями произвольного характера.

Последовательный параллелизм, используемый для построения следующих друг за другом строк, необходимо со всей тщательностью отличать от одиночных сравнений, которыми передается тема лирических песен. Веселовский70 резко отграничивал первый из этих приемов, определив его как «ритмический параллелизм, знакомый еврейской и китайской поэзии, равно как и народной песне финнов...» (с. 142), от второго, названного им «психологическим» (с.142) или «содержательным параллелизмом» (с.163). В этом размежевании различных модусов параллелизма у Веселовского имеется, однако, ряд непоследовательностей. Хотя для поэтических моделей последовательного параллелизма образные сравнения картин природы и человеческой жизни вполне привычны, Веселовский каждую такую параллель рассматривает как типичный образец содержательного параллелизма, а как упадок и разложение первоначально содержательного параллелизма клеймится всякое «ослабление внятных соответствий между деталями параллелей» (с. 163). В результате этого, как он полагает, «получается не чередование внутренне связанных образов, а ряд ритмических строк без содержательного соответствия» (с. 163). Неизбежные возражения вызывает и предвзятая идея генетического родства двух этих видов параллелизма, а также приводимые Веселовским примеры исключительно музыкально-ритмического балансирования и в особенности главная из его иллюстраций - чувашская песня: «Вода волнуется, чтобы на берег выйти, девушка наряжается, чтобы жениху угодить, лес растет, чтобы высоким быть, подруга растет, чтобы большой быть, волосы чешет, чтобы пригожей быть» (с. 163). Глаголы роста и стремления стать лучше представлены здесь как направленные на достижение наивысшей цели. Эти строки стали бы ярким примером содержательного, метафорического параллелизма, если бы Веселовский применил здесь свой прозорливый критерий, столь пригодившийся впоследствии Проппу в исследовании структурных закономерностей традиционной волшебной сказки71: «Дело идет не об отождествлении человеческой жизни с природною и не об сравнении, предполагающем сознание раздельности сравниваемых предметов, а о сопоставлении по признаку действия...» (с. 131), «параллелизм народной песни покоится главным образом на категории действия...» (с. 157). Параллелистическое сравнение определяется не столько участниками процесса, сколько их синтаксически выражаемыми отношениями. Приведенная чувашская песня служит предостережением относительно недооценки латентных соответствий; в топологии параллелистических трансформаций инварианты, скрываемые от взора за лежащими на поверхности вариантами, занимают важное место.

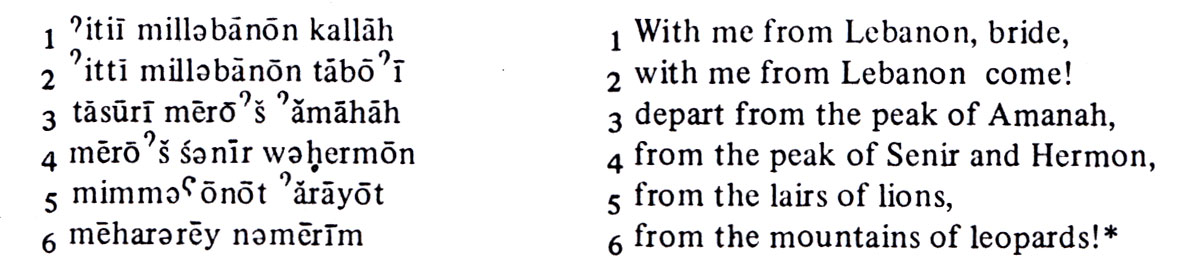

При всей своей сложности структура параллелистических поэтических произведений становится отчетливо видна, если их подвергнуть сплошному лингвистическому анализу, рассматривая при этом как параллельные двустишия, так и взаимосвязанность последних в развернутом контексте. Разбираемое Бертолетом72 и Олбрайтом73 шестистишие из «Песни песней» (4, 8) содержит, как полагают, «мифологические аллюзии бесспорно ханаанейского происхождения» и принадлежит к древнейшим поэтическим текстам Библии. Ниже приводится его транскрипция, сопровождаемая переводом, который почти что совпадает с выполненным Олбрайтом.

* Ср. канонический текст:

Со мною иди с Ливана!

спеши с вершины Аманы,

с вершины Сенира и Ермона,

от логовищ львиных,

от гор барсовых.(Книга Песни Песней Соломона, гл. 4, ст. 8). - Прим. перев.

Все это шестистишие скреплено шестикратным употреблением предлога from 'из' ('с', 'от') и тем, что второй лексической единицей каждой строки является существительное. Каждое из трех двустиший имеет свои характерные структурные особенности. Первое - единственное из них, в котором слова повторяются в аналогичных метрических позициях. Первая пара слов как эхо повторяется в строке 2, и хотя третье слово первой строки и третье слово второй относятся к различным частям речи, параллелистический канон здесь не нарушен, так как и вокативная функция конечного существительного в строке 1 и императивная функция конечного глагола в строке 2 представляют один и тот же конативный уровень языка74. Таким образом, первое двустишие, одно во всем фрагменте, выдерживает основную схему древнееврейского параллелизма: abc - abc (точнее abc1 - abc2). В русских народных песнях повелительные формы тоже выступают как параллели звательным: Соловей ты мой, соловеюшко! // Не взвивайся ты высокохонько!75 В бинарных формулах свадебных песен встречаются: Соловей! и Не взвивайся!, Дядя! и Приди!, Братец! и Скачи!