Текст и система

Рассмотренные нами закономерности позволяют вскрыть

в анализируемом тексте его внутреннюю структуру, уви-

деть доминирующие связи и упорядоченности. Вне этих,

свойственных данному тексту, конструктивных принципов

не существует и идеи произведения, его семантической

организации. Однако система не есть текст. Она служит

для его организации, выступает как некоторый дешифрую-

щий код, но не может и не должна заменять текст как

объект, эстетически воспринимаемый читателем. В этом

смысле критика той или иной системы анализа текста в

форме упреков за то, что она не заменяет непосредствен-

ного эстетического впечатления от произведения искусс-

тва, основана на недоразумении. Наука в принципе не мо-

жет заменить практической деятельности и не призвана ее

заменять. Она ее анализирует.

Отношение системы к тексту в произведении искусства

значительно более сложно, чем в нехудожественных знако-

вых системах. В естественных языках система описывает

текст, текст является конкретным выражением системы.

Внесистемные элементы в тексте не являются носителями

значений и остаются для читателя просто незаметными.

Например, мы не замечаем без специальной тренировки

опечаток и описок в тексте, если при этом случайно не

образуются какие-либо новые смыслы. В равной мере мы

можем и не заметить, каким шрифтом набрана и на какой

бумаге напечатана книга, если эти данные не включаются

в какую-либо знаковую систему (в случае, если бумага

могла быть выбрана для книги из какого-либо набора воз-

можностей - не меньше двух - и сам этот набор несет ин-

формацию о цене, качестве, адресованности книги, пози-

ции и состоянии издательства, эпохе печати, мы, конеч-

но, отнесемся к этой стороне книги иначе, чем в том

случае, когда у издателя нет никакого выбора или выбор

этот чисто случаен). Отклонения от системы в нехудо-

жественном тексте воспринимаются как ошибки, которые

подлежат устранению, и в случае, если при этом стихийно

появляется какое-либо новое значение (например, при

опечатке возникает другое слово), устранение должно

быть тем более решительным. Таким образом, при передаче

информации от автора к читателю в тексте работает имен-

но механизм системности.

В художественном произведении положение принципиаль-

но иное, с чем связана и совершенно специфическая при-

рода организации произведения искусства как знаковой

системы. В художественном произведении отклонения от

структурной организации могут быть столь же значимыми,

как и ее реализация. Сознание этого обстоятельства не

вынуждает нас, однако, признать справедливость утверж-

дений тех авторов, которые, подчеркивая богатство, мно-

гогранность, живую подвижность художественного текста,

делают из этого вывод о неприменимости структурных - и

шире, вообще научных - методов к анализу произведении

искусства как якобы "иссушающих" и неспособных уловить

жизненное богатство искусства.

Даже самое схематичное описание наиболее общих

структурных закономерностей того или иного текста более

способствует пониманию его неповторимого своеобразия,

чем все многократные повторения фраз о неповторимости

текста вместе взятые, поскольку анормативное, внесис-

темное как художественный факт существует лишь на фоне

некоторой нормы и в отношении к ней. Там, где нет пра-

вил, не может быть и нарушения правил, то есть индиви-

дуального своеобразия, независимо от того, идет ли речь

о художественном произведении, поведении человека или

любом другом знаковом тексте. Так, переход улицы в не-

положенном месте отмечен, становится фактом индивиду-

ального поведения лишь на фоне определенных запрети-

тельных правил, регулирующих поведение других людей.

Когда мы говорим, что только чтение произведений массо-

вой литературы той или иной эпохи позволяет по достоин-

ству оценить гениальность того или иного великого писа-

теля, мы, по существу, имеем в виду следующее: читая

писателей той или иной эпохи, мы бессознательно овладе-

ваем обязательными нормами искусства тех лет. В данном

случае для нас безразлично, получаем ли мы это знание

из определенных нормативных сочинений теоретиков ис-

кусства интересующей нас эпохи, из описаний современных

нам ученых или непосредственно из чтения текстов в по-

рядке читательского впечатления. В любом случае в нашем

сознании будет присутствовать определенная норма созда-

ния художественных текстов для определенной историчес-

кой эпохи. Это можно сравнить с тем, что живому языку

можно научиться и пользуясь определенными его описания-

ми, и просто практикуясь, слушая практическое речевое

употребление. В результате в момент, когда наступит

полное овладение языком, в сознании говорящего будет

присутствовать некоторая норма правильного употребле-

ния, независимо от того, выразится ли она в системе

правил, оформленных на языке грамматической терминоло-

гии, или как некоторая совокупность языкового узуса.

Овладение представлением о художественной норме эпохи

раскрывает для нас индивидуальное в позиции писателя.

Сами сторонники утверждений о том, что в художественном

произведении его сущность не поддается точным описани-

ям, приступая к исследованию того или иного текста, не-

избежно оказываются перед необходимостью выделить некие

общие для эпохи, жанра, направления конструкции. Разни-

ца лишь в том, что в силу неразработанности методики и

субъективности подхода, а также неполноты привлекаемого

материала в качестве "неповторимо-индивидуального" за-

частую фигурируют типовые явления художественного языка

и наоборот.

Итак, в художественном тексте значение возникает не

только за счет выполнения определенных структурных пра-

вил, но и за счет их нарушения. Почему это возможно?

Задуматься над этим вопросом вполне уместно, поскольку

он с первого взгляда противоречит самым фундаментальным

положениям теории информации. В самом деле, что означа-

ет возможность декодировки некоторого текста как сооб-

щения? Очень грубо процесс этот можно представить себе

в следующем виде: наши органы чувств получают некоторый

недискретный (непрерывный) поток раздражителей (напри-

мер, слух воспринимает некоторую акустическую реаль-

ность, определяемую чисто физическими параметрами), на

который дешифрующее сознание налагает определенную сет-

ку структурных оппозиций, позволяющую отождествить раз-

ные сегменты акустического ряда со значимыми элементами

языка на разных уровнях (фонемы, морфемы, лексемы и

др.). Участки, не совпадающие с определенными структур-

ными позициями (например, звук, располагающийся между

двумя фонемами данного языка), не образуют новой струк-

турной позиции, например новой, не существующей в дан-

ном языке (хотя и возможной в других) фонемы. Звук,

оказывающийся в промежуточной по отношению к фонемной

сетке данного языка позиции, будет или втянут в орбиту

той или иной фонемы как ее вариант (разница будет объ-

явлена несущественной), или отнесен за счет шума (объ-

явлен несуществующим). И это будет строго соответство-

вать основам процесса декодировки. Случай, когда откло-

нение от некоторой структурной нормы создает новые зна-

чения, столь обычный в практике искусства, представляет

собой парадокс с точки зрения теории информации и нуж-

дается в дополнительном объяснении.

Противоречие художественной коммуникации и общих

правил соотношения текста и кода в данном случае мни-

мое. Прежде всего, не всякое отклонение от норм струк-

турного ожидания порождает новые значения. Некоторые

отклонения ведут себя так же, как и в соответствующих

случаях в нехудожественном тексте. Почему же возникает

такая разница между отклонениями от ожидаемых норм,

воспринимаемыми как дефектность текста, механическая

его порча, и такими, в которых читатель видит новый

смысл? Почему в одних случаях, например, законченное

произведение воспринимается как отрывок, а в других -

отрывок как законченное произведение?

С этими свойствами художественного текста, видимо,

связаны такие коренные особенности произведений искусс-

тва, как возможность многочисленных интерпретаций. На-

учный текст тяготеет к однозначности: его содержание

может оцениваться как верное или неверное. Художествен-

ный текст создает вокруг себя поле возможных интерпре-

таций, порой очень широкое. При этом чем значительнее,

глубже произведение, чем дольше живет оно в памяти че-

ловечества, тем дальше расходятся крайние точки возмож-

ных (и исторически реализуемых читателем и критикой)

интерпретаций.

Проявляя, с одной стороны, такую подвижность, худо-

жественный текст, с другой, обнаруживает чрезвычайную

устойчивость: он способен сопротивляться механической

порче, вовлекая в область значений то, что заведомо не

было осмысленным. Отбитые руки Венеры Милосской, потем-

невшие от времени краски на картине, непонятность слов

в архаической поэзии, являясь ясными примерами наступ-

ления энтропии на информацию, шума в канале связи меж-

ду адресатом и адресантом сообщения, одновременно ста-

новятся и средствами создания новой художественной ин-

формации, порой настолько существенной, что реставрация

в этом смысле выступает в одном ряду с культурным раз-

рушением памятника, становясь разновидностью энтропии.

(В истории культуры именно реставрации неоднократно яв-

лялись формой уничтожения культурных ценностей; в этом

смысле их следует отличать от консервации - сохранения

памятника. Само собой разумеется, что сказанное не от-

носится ко всякой реставрации, представляющей в основе

своей совершенно необходимую, хотя и опасную, форму

сохранения культурного наследия.) Известен пример из

"Анны Карениной" - случайное пятно на материале подска-

зывает художнику расположение фигуры и становится

средством эстетической выразительности.

Способность художественного текста вовлекать окружа-

ющее в свою сферу и делать его носителем информации по-

истине изумительна. Художественный текст реагирует на

соположенные (порой чисто случайно) тексты, входя с ни-

ми в семантические отношения. Так рождается проблема

композиции ансамблей - от сборника, альманаха или аль-

бома как некоторого структурного единства до отношения

различных картин в единой экспозиции или архитектурных

ансамблей. Здесь возникают особые законы креолизации

или несовместимости: в одних случаях разные тексты

"охотно" вступают в отношения, образуя структурное це-

лое, в других - они как бы "не замечают" друг друга или

способны только взаимно разрушаться. В этом смысле

крайне интересный текст для наблюдения представляет лю-

бой из длительное время просуществовавших городов. Мож-

но наблюдать, как, например, в Праге органически (даже

в пределах одного здания) складываются в структурное

единство готика, ренессанс и барокко. Можно было бы

привести примеры того, как здания архитектуры XX в. в

одних случаях "реагируют" с контекстом, а в других -

его разрушают.

Эти "загадочные" особенности художественного текста

отнюдь не свидетельствуют о его принципиальной несоот-

несенности со структурными упо-рядоченностями общего

типа. Дело обстоит прямо противоположным образом.

В отличие от нехудожественных текстов, произведение

искусства соотносится не с одним, а с многими дешифрую-

щими его кодами. Индивидуальное в художественном тексте

- это не внесистемное, а многосистемное. Чем в большее

количество дешифрующих структур входит тот или иной

конструктивный узел текста одновременно, тем индивиду-

альнее его значение. Входя в различные "языки" культу-

ры, текст раскрывается разными сторонами. Внесистемное

становится системным и наоборот. Однако это не означает

безграничного произвола, безбрежной субъективности, в

которой порой видят специфику искусства. Набор возмож-

ных дешифрующих систем составляет некоторую свойствен-

ную данной эпохе или культуре величину, и он может и

должен быть предметом изучения и описания.

Наличие хотя бы двух различных художественных "язы-

ков", дешифрующих одно и то же произведение искусства,

возникающее при этом смысловое напряжение, острота ко-

торого состоит в том, что в основе его лежит раздвоение

единого - один и тот же текст, истолковываемый двумя

способами, выступает как неравный самому себе, и два

его значения становятся полюсами конфликта - минималь-

ное условие прочтения текста как художественного. Одна-

ко в реальной жизни произведения искусства возникает,

как правило, более сложная множественная парадигма ко-

дов, наполняющая текст жизнью, "игрой" многочисленных

значений.

Таким образом, отношение текста и системы в художест-

венном произведении не есть автоматическая реализация

абстрактной структуры в конкретном материале - это

всегда отношения борьбы, напряжения и конфликта.

Однако случай, когда весь текст, так сказать, равно-

мерно переключается в иную систему, - отнюдь не единс-

твенный источник внутреннего структурного напряжения,

составляющего основу жизни произведения. Не менее су-

ществен другой случай, при котором обнаруживается, что

различные участки одного и того же текста построены по

различным структурным законам, а возможная парадигма

кодов с разной степенью интенсивности реализуется в

различных частях произведения. Так, Б. А. Успенский,

анализируя структуру иконы, неопровержимо установил,

что в центре и по краям живописного текста действуют

разные типы художественной перспективы и природа худо-

жественного явления той или иной фигуры иконы определя-

ется ее местом относительно таких показателей, как оси

построения или край картины. Ему же принадлежит наблю-

дение, согласно которому в литературном произведении

"главные" и "периферийные" герои в ряде случаев строят-

ся по правилам не одной, а различных художественных

систем. Можно было бы привести из теории кинематографа

многочисленные примеры смены конструктивных принципов

как основы художественной композиции текста. Текст при

помощи ряда сигналов вызывает в сознании читателя или

слушателя определенную систему кода, которая успешно

работает, раскрывая его семантику. Однако с определен-

ного места произведения мы начинаем замечать, что соот-

ветствие текста и кода нарушилось: последний перестает

работать, а произведение им больше не дешифруется. Чи-

тателю приходится вызывать из своего культурного запа-

са, руководствуясь новыми сигнальными указаниями, ка-

кую-либо новую систему или даже самостоятельно синтези-

ровать некоторый прежде ему неизвестный код. В этом

последнем случае в текст включаются свернутые указания

на то, каким образом это должно производиться. В ре-

зультате текст дешифруется не некоторым синхронным ко-

дом или кодами, а последовательностью кодов, отношение

между которыми создает дополнительный смысловой эффект.

При этом такая последовательность может в определенной

мере быть заранее зафиксированной. Так, в поэтических

сборниках XVIII - начала XIX в. разделы "оды", "эле-

гии", "послания" и другие подразумевают каждый особую

систему, на которую проецируется текст, но сборник в

целом допускает лишь определенные типы этих последова-

тельностей. Вместе с тем могут иметь место и свободные

последовательности, допускающие перестановки типов

структурных организаций, частей текста в соответствии с

его индивидуальным построением.

Смена принципов структурной организации является

мощным средством понижения избыточности художественного

текста: как только читатель настраивается на определен-

ное ожидание, строит для себя некоторую систему предс-

казуемости еще не прочитанной части текста, структурный

принцип меняется, обманывая его ожидание. Избыточное

приобретает - в свете новой структуры - информатив-

ность. Этот конфликт между построениями различных час-

тей текста резко повышает информативность художествен-

ных произведений по сравнению со всеми иными текстами.

Разномерность художественной организации текста - один

из наиболее распространенных законов искусства. Он про-

является по-разному в разные исторические эпохи и в

пределах различных стилей и жанров, однако в той или

иной форме проявляется почти всегда. Так, например, при

чтении "Полтавы" Пушкина бросается в глаза наличие двух

совершенно по-разному построенных частей: все, что со-

относится с сюжетной линией любви Мазепы и Марии, как

показал Г. А. Гуковский, связано с художественной тра-

дицией русской романтической поэмы, а все боевые сцены,

художественная трактовка Петра отражают стилистику ло-

моносовской оды и - шире - ломоносовской культуры (от-

ражение в тексте воздействия мозаик Ломоносова также

отмечалось исследователями). В известной работе Г. А.

Гуковского "Пушкин и проблемы реалистического стиля"

раскрыта преднамеренность этого стилистического конф-

ликта. Для наших целей существенно подчеркнуть, что

столкновение героев и выражаемых ими идейных тенденций

построено как конфликт двух художественных структур,

каждая из которых контрастно выделяется на фоне другой.

Новая стилистическая манера разрушает уже сложившуюся

инерцию читательского ожидания и резко сокращает избы-

точность текста.

В "Войне и мире" действуют различные группы героев,

каждой из которых присущ свой мир, своя система авторс-

кого отношения, особые принципы художественной типиза-

ции. Однако Толстой строит композицию так, чтобы эти

параллельные сюжетные линии вытянулись в одну. Писатель

располагает различные сцены в единую цепочку таким об-

разом, чтобы картины боевых действий сменялись домашни-

ми сценами, штабные эпизоды - фронтовыми, столичные -

поместными. Сцены с участием одного-двух лиц чередуются

с массовыми, резко сменяется то отношение автора к объ-

ему изображаемого, которое на киноязыке выражается ра-

курсом и планом.

Далеко не всегда тип построения сменяется полярно

противоположным. Гораздо чаще он просто другой. Однако

эта постоянная смена самых разнообразных элементов ху-

дожественного языка влечет за собой его высокую значи-

мость. То, что в одномерной конструкции автоматизирова-

лось бы, раскрывается не как единственно возможный, а

как сознательно выбранный автором тип построения и,

следовательно, получает значение.

Аналогичные явления мы наблюдаем и в лирике, хотя

там они проявляются иначе. Так, например, у Виктора Гю-

го в книге стихов "Грозный год" (1872) есть стихотворе-

ние "Наши мертвецы". Текст его разбит самим автором при

помощи пробела на две части: в одну входит 23 стиха,

предшествующих пробелу (графическому знаку паузы), во

вторую - один последующий. Первая часть посвящена наг-

нетанию ужасных и отвратительных подробностей описания

гниющих тел погибших солдат: "Их кровь образует ужасное

болото", "отвратительные коршуны копаются в их вспоро-

тых животах", "ужасающие, скрюченные, черные", "черепа,

похожие на слепые камни" и т. п.

Каждая новая строка укрепляет ожидание отвратитель-

ного, внушающего гадливость и омерзение, ужас и жа-

лость. Однако, когда у читателя это впечатление сформи-

ровалось настолько прочно, чтобы он мог считать, что

понял замысел автора и может предсказать дальнейшее,

Гюго делает паузу и продолжает: "Я вам завидую, сражен-

ным за отчизну". Последний стих построен в совершенно

иной системе отношений "я" и "они": "низкое" и "высо-

кое" поменялись местами. Это заставляет нас еще раз

мысленно обратиться к первой части и прочесть ее еще

раз, но уже в свете иных оценок. Так возникает двойной

конфликт: сначала между разной семантической структурой

первой и второй части, а затем между разными возможнос-

тями истолкований, между двумя прочтениями этой первой

части.

Чередование комического и трагического у Шекспира,

сложная смена типов художественной организации различ-

ных сцен "Бориса Годунова", смена метров в пределах од-

ного текста, закрепившаяся в русской поэзии после Кате-

нина как одно из выразительных средств, и другие виды

перехода от одних структурообразующих принципов к дру-

гим в пределах единого произведения - лишь разные про-

явления единой тенденции к максимальной информативности

художественного текста.

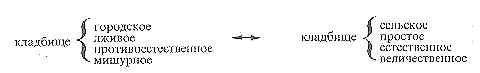

признак "кладбище" оказывается вынесенным за скобки как

основание для сравнения. Смысловая дифференциация стро-

ится на его основе, но заключена не в нем, а в строе

жизни. Вперед, и это типично для Пушкина, выдвигается

противопоставление жизни, построенной в соответствии с

некоторым должным и достойным человека порядком, и жиз-

ни, построенной на ложных и лживых основаниях. Жизнь и

смерть не составляют основы противопоставления:

они снимаются в едином понятии бытия - достойного

или лживого.

С этой точки зрения становится заметным смысловое

противопоставление первой и второй частей еще по одному

признаку. "Городу" свойственна временность: даже мерт-

вец - лишь гость могилы. Не случайно слово "гость"

употребляется в первой половине два раза, то есть чаще

всех других.

Естественность и простота во второй части - синонимы

вечности. В противопоставлении "безносых гениев" и дуба

над могилами активизируется целый ряд смысловых призна-

ков: "сделанность - природность", "ничтожность - вели-

чественность". Однако следует выделить один: дерево

(особенно "вечное" дерево - дуб) - устойчивый мифологи-

ческий и культурный символ жизни. Этим вводится и сим-

волика вечности как знак бытия, а не смерти, и мир

древности, мифологии, и важная для Пушкина мысль о нас-

тоящем как звене между прошлым и будущим.

Однако единство текста достигается сопоставлением не

только его частей между собой, но и его неединствен-

ностью в системе известных нам текстов. Стихотворение

воспринимается нами как целое еще и потому, что мы зна-

ем другие стихотворения и невольно проецируем его на

этот фон.

В данном случае это определяет значимость концовки.

Знакомство с многочисленными поэтическими текстами вы-

рабатывает в нашем сознании стереотип законченного сти-

хотворения. На фоне представления об обязательных приз-

наках законченности оборванный последний стих:

Колеблясь и шумя... -

заполняется многочисленными значениями - неокончен-

ности, невозможности выразить глубину жизни в словах,

бесконечности жизненного потока. Сама неизбежная субъ-

ективность этих истолкований входит в структуру текста

и ею предусмотрена.

Образы поэта и возвышающегося над гробами дуба (сим-

вола жизни) обрамляют сопоставленные картины двух клад-

бищ. Смерть выступает как начало амбивалентное. Отвра-

тительная как явление социальное, она может быть прек-

расна. Как проявление вечности, она синоним, а не анто-

ним жизни в ее естественном течении.

Так единство структуры текста раскрывает в нем со-

держание, которое вступает в конфликт с чисто языковыми

его значениями: рассказ о месте смерти - кладбище и

рассказ о порядке жизни, о бытии выступают во взаимном

напряжении, создавая в своей совокупности "неповтори-

мость" значения текста.

признак "кладбище" оказывается вынесенным за скобки как

основание для сравнения. Смысловая дифференциация стро-

ится на его основе, но заключена не в нем, а в строе

жизни. Вперед, и это типично для Пушкина, выдвигается

противопоставление жизни, построенной в соответствии с

некоторым должным и достойным человека порядком, и жиз-

ни, построенной на ложных и лживых основаниях. Жизнь и

смерть не составляют основы противопоставления:

они снимаются в едином понятии бытия - достойного

или лживого.

С этой точки зрения становится заметным смысловое

противопоставление первой и второй частей еще по одному

признаку. "Городу" свойственна временность: даже мерт-

вец - лишь гость могилы. Не случайно слово "гость"

употребляется в первой половине два раза, то есть чаще

всех других.

Естественность и простота во второй части - синонимы

вечности. В противопоставлении "безносых гениев" и дуба

над могилами активизируется целый ряд смысловых призна-

ков: "сделанность - природность", "ничтожность - вели-

чественность". Однако следует выделить один: дерево

(особенно "вечное" дерево - дуб) - устойчивый мифологи-

ческий и культурный символ жизни. Этим вводится и сим-

волика вечности как знак бытия, а не смерти, и мир

древности, мифологии, и важная для Пушкина мысль о нас-

тоящем как звене между прошлым и будущим.

Однако единство текста достигается сопоставлением не

только его частей между собой, но и его неединствен-

ностью в системе известных нам текстов. Стихотворение

воспринимается нами как целое еще и потому, что мы зна-

ем другие стихотворения и невольно проецируем его на

этот фон.

В данном случае это определяет значимость концовки.

Знакомство с многочисленными поэтическими текстами вы-

рабатывает в нашем сознании стереотип законченного сти-

хотворения. На фоне представления об обязательных приз-

наках законченности оборванный последний стих:

Колеблясь и шумя... -

заполняется многочисленными значениями - неокончен-

ности, невозможности выразить глубину жизни в словах,

бесконечности жизненного потока. Сама неизбежная субъ-

ективность этих истолкований входит в структуру текста

и ею предусмотрена.

Образы поэта и возвышающегося над гробами дуба (сим-

вола жизни) обрамляют сопоставленные картины двух клад-

бищ. Смерть выступает как начало амбивалентное. Отвра-

тительная как явление социальное, она может быть прек-

расна. Как проявление вечности, она синоним, а не анто-

ним жизни в ее естественном течении.

Так единство структуры текста раскрывает в нем со-

держание, которое вступает в конфликт с чисто языковыми

его значениями: рассказ о месте смерти - кладбище и

рассказ о порядке жизни, о бытии выступают во взаимном

напряжении, создавая в своей совокупности "неповтори-

мость" значения текста.