Очерки по истории семиотики в СССР

| Вяч. Вс. Иванов Очерки по истории семиотики в СССР | Глава первая | Глава вторая | Глава третья | Глава четвертая | Литература |

1.

Эстетическая теория С.М. Эйзенштейна, некоторые частные положения которой разбирались в предыдущей главе, по праву считается созвучной основным идеям современной семиотики и структурной поэтики (ср. Жолковский и Щеглов 1967). Вместе с тем эта теория была очень близка всему тому направлению работ, которое было охарактеризовано выше – с их подчеркнуто диахроническим характером, причем в концепции Эйзенштейна на первый план выдвигалась проблема синкретизма.

Одной из главных особенностей мысли Эйзенштейна (здесь не расходившейся с главенствующей тенденцией науки предшествующего и лишь отчасти своего века) было стремление понять исходные начала каждого явления. Он много раз подчеркивал ранний возраст кино, объясняя этим свои сравнения кино с архаичными формами культуры. При занятиях связью между звуковыми и зрительными восприятиями, важной для эстетики кино, Эйзенштейн начинает с их биологических эволюционных предпосылок. Из еще не напечатанных дневников, которые Эйзенштейн вел во время съемки фильма к Мексике, видно, что эти истоки уже тогда он искал в первоначальной недифференцированности мозга («omni – мозга», т.е. всеобщего, универсального мозга) с еще нерасчлененными восприятиями на низших ступенях эволюции. Не случайно в «Программе преподавания теории и практики режиссуры», составленной Эйзенштейном, раздел «Истории развития выразительного проявления» начинался с анализа «выразительного проявления растений» (т. 2: 142) – тропизмов (чем предвосхищалось заглавие известной книги П. Саррот, также сопоставившей тропизмы с человеческим художественным восприятием). Эйзенштейна занимал «период, когда еще нет глаз» (т. 4: 178), когда «зрения нет», как писал в те же годы Мандельштам в стихотворении, посвященном в точности той же мысли и кончающемся образами, которые построены на перекличке восприятий разных (как бы еще не дифференцированных) органов чувств на начальных ступенях эволюции:

Если все живое лишь помарка

За короткий выморочный день,

На подвижной лестнице Ламарка

Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,

Прошуршав средь ящериц и змей.

По упругим сходням, по излогам,

Сокращусь, исчезну, как протей.

Роговую мантию надену,

От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену

Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых

С наливными рюмочками глаз.

Он сказал: «Природа вся в разломах,

Зренья нет, – ты зришь в последний раз».

Он сказал: «Довольно полнозвучья,

Ты напрасно Моцарта любил,

Наступает глухота паучья,

Здесь провал сильнее наших сил».

И от нас природа отступила

Так, как будто мы ей не нужны,

И продольный мозг она вложила.

Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,

Опоздала опустить для тех,

У кого зеленая могила,

Красное дыханье, гибкий смех.(Мандельштам 1974:163)

В недавно опубликованных записях о натуралистах, сделанных в те же годы, Мандельштам говорил: «Ламарк чувствует провалы между классами. Это интервалы эволюционного ряда. Пустоты зияют. Он слышит синкопы и паузы эволюционного ряда» (Мандельштам 1968: 190). Основываясь на данных исторической семантики школы Марра, занимавшей в те годы и Эйзенштейна, Мандельштам утверждал, что в древности значения «видеть, слышать и понимать... сливались когда-то в одном семантическом пучке». (Мандельштам 1968: 180). Поэтому и в метафоре «зрячих пальцев» из более раннего стихотворения Мандельштама «Я слово позабыл» можно видеть образное возвращение к тому синкретизму чувств, о котором тогда же столько писал и говорил в лекциях Эйзенштейн.

Немногим меньше года после публикации стихотворения «Ламарк» Б. М. Эйхенбаум, набрасывая тезисы к докладу «О Мандельштаме» (14 марта 1933 г.), писал о Мандельштаме: «биологизм его не антиисторичен и поэтому не асоциален». Он раскрывал «биологизм как визионерство и как широкий семантический круг для “я”» (Эйхенбаум 1967: 168).

Спустя два года после написания Мандельштамом «Ламарка» и в тот же год – 1934, когда Эйзенштейн пишет «Режиссуру», где почти дословно повторяет те же мысли, в романе Р. Кено «Gueule de Pierre» (впоследствии вошедшем в переработанном виде в роман «Saint Glinglin», впервые изданный в 1948 г.) мы читаем рассуждение героя (во втором варианте романа – Пьера Набонида): «Может быть, медленный и долгий спуск был бы предпочтительнее. Я искал бы в обезьянке все то, что в ней еще остается от человеческого начала, потом это же я искал бы в собаке, в кошке, в слоне, в еноте, наконец, в утконосе; потом в птицах. Дойдя до пресмыкающихся, я бы начал впервые предчувствовать трещину, отделяющую от человеческого. Рыбы, хотя они еще позвоночные, вызывают уже вполне определенное беспокойство. С беспозвоночных начинается отчаяние.

Но этот путь был бы слишком долог. Я ищу не последовательной убыли человеческого начала в разных видах, а зари нечеловечности» (Кено 1948: 2). По мнению исследователя творчества Кено, «заря нечеловечности» составляет основную тему его книги (Кеваль 1960: 192). В приведенном отрывке из книги Кено весь ход последовательного спуска от человека к беспозвоночным вниз по ступенькам эволюции почти дословно совпадает с приведенным стихотворением Мандельштама и со всем ходом мыслей Эйзенштейна. «Разряды насекомых» выделены и в стихах Мандельштама; в них «разломы» возникают там же, где «трещины» в рассуждении героя Кено. Описывая этот же путь эволюции по отношению к зрению, Эйзенштейн особенно подробно останавливался на устройстве глаза у насекомых.

О неподвижности глаза насекомых и рептилий Эйзенштейн вспомнит, занимаясь регрессивностью маски, для которой характерна неподвижность глаз (GP, заметка «Мне сегодня 46 лет. Косметика», датированная 23.1.1944 г.). При разборе отрывка из романа Бласко Ибаньеса Эйзенштейн в качестве одного из средств передачи экстаза упоминает регресс зрения «на две фазы позади от теперешнего уровня его состояния» (GP, 28 VI.1947). «Зрение низводится еще на одну стадию, эволюционно предшествующую подвижному глазу – на стадию глаза неподвижного, но многофацетного (муха, стрекоза)» (там же).

Как бы повторяя в обратном порядке то регрессивное движение, которое в цитированных строчках описывает Мандельштам –

Мы прошли разряды насекомых

С наливными рюмочками глаз –

Эйзенштейн изучает «эволюцию глаза – от одноточечного неподвижного глаза к неподвижному глазу насекомого, уже многофацетному, многоточечному, но в себе еще статичному, и, наконец, к глазу снова одноточечному, но динамичному, подвижному» (т. 4: 595); так же позднее и история кинематографа им излагается в движении от кинематографа с одной неподвижной точки съемки к динамическому кино.

Эйзенштейн писал в трактате «Режиссура»: «Есть период, когда еще нет глаз, и они вырабатываются в процессе дифференциации осязания как частный случай осязания. Другая сфера осязания вырабатывается как вкусовой определитель. Третья – как слуховой и т.д.» (т. 4: 178). К этой теме в трактате «Режиссура» Эйзенштейн возвращается в нескольких местах в связи с глубоко его занимавшим (и обсуждавшимся в других его работах, в частности в «Вертикальном монтаже») синэстетизмом (использованием разных видов чувственного восприятия) японского театра Кабуки: «отдельные разряды чувств развились из одного общего – из осязания» (т. 4: 327).

П.А. Флоренский, высказывавший в 1924 г. точки зрения на семиотику изобразительных искусств, весьма близкие к эйзенштейновским, давал им биологические объяснения, почти дословно совпадающие с высказанными одним и двумя десятилетиями спустя идеями Эйзенштейна: «мысль о зрении как осязании высказывалась неоднократно, и, в частности, поддерживается сравнительно анатомически и эмбриологически; глаз вместе с другими органами восприятия происходит из того же зародышевого листка, что и кожа, орган осязания; в этом отношении глаз и кожа представляются попавшими на поверхность тела органами нервной системы. Несколько огрубляя дело, можно сказать, что организм одет в один сплошной нерв, облечен в орган восприятия, т.е. в животную душу. Глаз есть тогда некий узел утончения, особенно чувствительное место кожи с частной, но особенно тонкой решаемой задачей» (см. Иванов 1973 в: 163).

В том же разборе романа Бласко Ибаньеса Эйзенштейн, говоря о разных этапах экстатического регресса в описании зрения, отмечал, что не только «снимается дифференциация чувств в апперцепции», но «зрение низводится на самую низшую его стадию, когда нет еще «глаза», когда глаз еще многоместно расположенные сверхчувствительные пятна, не стянувшиеся в системе хрусталиковой линзы и пр[очих] «технических усовершенствований»» (GP, 28 VI.1947). Параллель этому – в соответствии со своей гипотезой об отражении древнейших архетипов в мифологии – Эйзенштейн находил в «мифологическом многоглазом Аргусе древности и соответствующем китайско-японском чудище с глаза[ми], рассыпанными по всей его поверхности» (там же).

Замечая, что наше тело сохранило чувствительность к лучам разного рода (ультрафиолетовым, космическим и т.п.), продолжающую «полисветочувствительность всей поверхности тела – гелиотропизм растения», Эйзенштейн в этой связи отмечает действие облучения ониксом: «Статуям делали ониксовые глаза, при нагреве солнцем повышалась их излучающая способность: «взгляд бога» действовал физически реальным излучением» (там же). Здесь Эйзенштейн со свойственной ему проницательностью отметил одну из существенных проблем сравнительной мифологии, устанавливающей разительное сходство мифов и ритуалов Индии, Египта, древней Америки, касающихся «глаза бога» и ежегодного его обновления (осуществляющегося путем соответствующей церемонии вставления глаза в статую бога, помазания драгоценного камня, изображающего глаз и т.п.) (Иванов 1973 и: 162 с литературой вопроса). Стоит заметить, что проблемы глаза бога – Вотана (Одина) Эйзенштейн касается и в связи со своей работой над древнегерманской мифологией в вагнеровской интерпретации (т. 5: 333), с глазом бога на мировом дереве (рис. 1) сходен функционально и глаз быка на рисунке Эйзенштейна (Эйзенштейн МП:36).

| Рис.1. Древнемексиканский рисунок из ацтекского кодекса, изображающий мировое дерево с глазом бога на его вершине  |

Эйзенштейна недаром так интересовала мифологическая предыстория теорий эволюции. Глубокий эволюционизм, последовательно проведенная диахроническая структурная точка зрения составляли отличительную черту всех сочинений Эйзенштейна, написанных им в последний период жизни. Приведенные мысли об эволюции зрения могут служить лишь одним из многих возможных примеров. Здесь Эйзенштейн следовал той линии, которая была общей для всего рассмотренного выше круга ученых от Выготского и Давиденкова до Фрейденберг и Бахтина.

Эйзенштейна волновал общий для современной науки и искусства круг вопросов, касающийся проблемы времени – этой «центральной драмы персонажей XX столетия» (т. 1: 213), как он пишет в своих автобиографических записках. Эйзенштейн, начиная с поездки в Мексику, думал о фильмах (посвященных Мексике, Москве, Фергане, потом снова Москве), где время было бы одним из главных героев (Иванов 19746). Эти замыслы предполагали более широкий охват времени, чем его исторические фильмы. Занимаясь проблемой времени в современном романе и театре (в частности, у Пристли), Эйзенштейн намеревался применить приемы «перескакивания» во времени в своем последнем фильме о Москве. В заметке, датированной 7 сентября 1946 г., Эйзенштейн писал: «Вопрос времени [;] перескок времени [;] Фергана [,] Пристли» (GP, 7. IX.1946).

Замысел фильма «Москва» (к которому Эйзенштейн вернется позднее, перед смертью), с одной стороны, связан с этими подготовительными работами по русской истории, с другой стороны, – с идеями взаимосвязи разных эволюционных эпох. В связи с этой второй проблемой сценарий «Москва» Эйзенштейн разбирает в своих (относящихся к «Grundproblem») теоретических, записях «Зараза моих теоретических положений»:

«Среди роя неосуществленных мною вещей есть один патетический материал, так и не увидевший экрана – “Москва”... Он иллюстрирует еще мысль о первично образном воплощении мыслительной концепции, лишь в дальнейшем доживающей иногда и до формулировок тезой (то, что я делал сейчас).

...Эта мысль о непрерывном внутри нас единстве и последовательности, и [в] единовременности... в каждом из нас есть разряд сознания, идентичный разряду “предка”. Для “предка” он был “потолком”.

Для нас он такой же промежуточный слой сознания, как само место его в конфигурации мозга между передними (“передовыми”) частями его, где концентрируются точки приложения высших функций сознания [,] и тыльными – близкими к спинному мозгу» (GP, ср. Эйзенштейн 1962).

Эти идеи подтверждаются мыслью выдающегося антрополога Рогинского о роли лобных долей мозга в антропогенезе (Рогинский 1947, ср. Кочеткова 1973).

В своих еще не опубликованных записях о выразительном движении, теорией которого – в связи с решением задач движения актера на сцене – Эйзенштейн занимался в 20-е годы, он ссылается на выводы биомеханики, которые частично принимал, дополняя их собственной идеей наличия разных слоев в организации движений. К сходной общей идее пришел, аргументировав ее экспериментальными данными, Н.А. Бернштейн, который, начав с биомеханических исследований (Бернштейн 1926), позднее выработал теорию построения движений, основанную прежде всего на наличии многоуровневости, связываемой и с разной эволюционной хронологией нервных центров (Бернштейн 1947, 1966); «многослойность» сходным образом понималась Эйзенштейном в его записях о теории выразительного движения. Более точную формулировку и развитие эти мысли Н.А. Бернштейна получили в исследованиях математиков – И.М. Гельфанда, М.Л. Цетлина и их сотрудников – физиологов, где «сложная многоуровневая система управления рассматривается как совокупность подсистем, обладающих относительной автономией... Сложные системы управления могут состоять из нескольких уровней, каждая из которых включает ряд таких подсистем» (Гельфанд, Гурфинкель, Цетлин, Шик 1966: 265). В работах названных современных ученых эти принципы, сформулированные при исследовании организации движений, позднее получили значительно более широкие кибернетические приложения. Точно так же и Эйзенштейн распространил мысль о многослойности (т.е. многоуровневости), к которой пришел при изучении выразительного движения, на сознание в целом и на искусство (см. GP, «Einleitung»), что и послужило стимулом для выработки всей концепции Grundproblem»

Идеи биомеханики, несомненно, оказавшие воздействие на становление мыслей Эйзенштейна о выразительном движении, были связаны с более широким кругом проблем, занимавших ученых в то время. Теоретически к тем же проблемам подходил друг Эйзенштейна Выготский, когда он (в своей последней завершающей монографии о Декарте и Спинозе, написанной в 1934 г. – именно тогда, когда он больше всего виделся с Эйзенштейном) критиковал телесные теории аффекта (по которым аффект можно вызвать, доведя тело до определенного состояния).

Во введении к «Grundproblem» Эйзенштейн вспоминает о том, как его мысли о наличии разных уровней в поведении человека возникли в результате преодоления идей биомеханики. По его словам: «Пределом находки школы Бодэ и принципов биомеханики был принцип тотальности. Отсюда вытекало основное правило, что всякое периферийное движение должно получаться в результате движения центрального. То есть что конечности двигаются не только и не столько от местных мышечных иннервации, сколько в результате посыла от тела в целом, в основном от толчка, идущего от ног. Ибо площадка упора и центр тяжести всей системы – единственная сфера приложения сил. Другими словами, в основной схеме движение конечностей идет по тому же типу, как у танцующей марионетки, стройность танца которой обусловлена тем, что двигающее усилие в ней приложено в основном к туловищу, конечности же гармонически вторят распространяющемуся отсюда движению.

Известно, в какой мере среда, где зарождалась биомеханика, эстетически (чтобы не сказать эстетски) была связана с культом марионетки (идущим под другим углом зрения, чем имеется в виду здесь, еще от Крэга и японского театра). Немецкое крыло – школа Бодэ ссылалась на марионетку под несколько другим углом зрения – правильным (не механическим, а органическим) и выраженным в свое время в очень примечательной маленькой заметке Клейста.

Несомненно, что наиболее гармоничная картина свободного танца образуется там, где действительно двигательный посыл от тела в целом (полученный от толчка ног) плавно разливается, напр[имер], от верхней части корпуса до оконечностей рук, и где местное движение, пробужденное этим течением, включается в него, продолжает его, противодействует ему, видоизменяет его направление. Эта вторая часть в действиях марионетки, что очевидно, отсутствует. Но именно она-то и отличает живое движение от неживого, при сохранении основного положения о тотальности, как об единой общей отправной инициативе движения.

И интерес живого движения должен был бы концентрироваться именно в этой второй фазе движения – в вопросе периферического движения во взаимосвязи, взаимо- и противодействии с отправным центральным, начальным» (GP).

По существу здесь в иной форме Эйзенштейном была сформулирована та же мысль о взаимодействии высших центров и (относительно от них независимых) низших, которая легла в основу всего цикла работ по кибернетической биологии (и теории игр автоматов), развивавшей идеи физиологии активности П.А. Берштейна. Таким образом, пути эстетических исследовании Эйзенштейна и физиологических работ, отправлявшихся, и конечном счете, как и труды Эйзенштейна, от биомеханики, шли по сходным направлениям. Эйзенштейн при этом опирался и на весьма занимавшую его проблему объяснения движении актера через сравнение его с марионеткой (в духе статьи Клейста, представлявшей собой первый опыт искусствометрии).

Эссе великого поэта-романтика Клейста было опубликовано впервые еще в 1810 г. Оно и теперь поражает не только глубиной проникновения в суть проблемы, но и тем, как в ней переосмыслены некоторые достаточно тонкие идеи, почерпнутые из физики и математики, которую для своего времени Клейст знал удивительно хорошо. Согласно Клейсту, преимуществом марионеток является то, что они не опираются на сцену и в этом смысле «противостоят силе тяготения» – «antigraw sing» (Клейст 1810:137). В вольном пересказе Эйзенштейна заключительный вывод Клейста состоит в том, что «совершенство актера – либо в том теле, которое совершенно не осознано, либо в том, которое осознано предельно» (т. 5: 310), «истинно органичное движение доступно марионетке или полубогу»; своим термином «органичное движение» Эйзенштейн передает нем. Grazie, тем самым приближай Клейста к кругу собственных идей об «органичности»: как пояснял Эйзенштейн, «органичное в смысле механики, отвечающей законам природы, и закону тяжести прежде всего» (т.1: 288). Форма движения, по Клейсту, здесь на столетие предвосхитившею Н.А. Бернштейна (Бернштейн 1906: 175, 73) зависит от того, по какой линии движется центр тяжести фигуры. Мысли Клейста стали одним из краеугольных камней в учении самого Эйзенштейна о движении (ДЭ, т. Va, 1928, стр. 82, § 82: т. 1, стр. 288). Вместе с тем в своих поздних (предсмертных) записях о выразительном движении. Эйзенштейн стремился сформулировать окончательно ту мысль о конфликте, лежащем в основе всякого подлинного выразительного движения, которую он развивал еще в своем замечательном исследовании о диалектическом подходе к форме. Рассматривая движение (опять-таки вполне в духе последующих кибернетических теории) как «осуществление мотива – намерения», Эйзенштейн находит, что в основе выразительного движения обычно лежат два мотива: «они могут быть механически... безотносительными. Например, женщина гладит белье и прислушивается к шагам, ожидая возвращения мужа с работы. Тогда тело становится полем скрещивания двух наиболее рациональных систем положений для разрешения двух задач. Однако подлинно вырази[тельные] движения... возникают тогда, когда два мотива не безотносительны, но являют собою двойственное реагирование на один и тот же мотив» (GP, 9 XII. 1947 г. запись «Выразительное движение»). Здесь Эйзенштейн развивает давнюю свою мысль, согласно которой фотографическое статическое (верное анатомически) изображение движении неправдоподобно в отличие от динамического художественного, в котором (как в Лаокооне, у Микельанджело и в новейшем искусстве) неизбежна деформация. Кинематограф и в этом, по Эйзенштейну, продолжает главную линию развития изобразительного искусства.

Основным выводом этих исследований Эйзенштейна было утверждение о наличии по меньшей мере двух разных слоев или этажей в механизмах управления поведением человека. Этот вывод оказался центральным для всей эстетической теории, которую Эйзенштейн строил в последние годы своей жизни.

Идея многоуровневости (Эйзенштейн говорил о слоях или – в записях по-английски – layer's) сознания была по существу структурной переформулировкой разграничения разных слоев сознания, усвоенного новейшей психологией – чаще всего в до-структурной и поэтому более расплывчатой фрейдовской интерпретации. В основе первичных конфликтов, по Эйзенштейну, лежит всегда конфликт двух слоев сознания, как в основе выразительного движения – конфликт двух мотивов. «Центральной травмой» является переход от чувственного мышления и логическому. Эйзенштейн подчеркивает, что этот переход происходит ежеминутно, повседневно. «Это движении от диффузного к обоснованно дифференцированному мы переживаем на каждом шагу деятельности от момента, когда мы в быту выбираем галстук, в искусстве от общих выражений «вообще» переходим к точности строгого строя и письма, или когда в науке философии надеваем узду точного понятия и определения на неясный рой представлений и данных опыта. Вот тут наше сознание резко расходится с тем, что мы видим на Востоке, в Китае, например» (М).

2.

Для исследования некоторых явлений стиля (например, Золя и Мане с их недифференцированным изображением) Эйзенштейн считает нужным привлечь сопоставление не с чувственным мышлением, а с еще более ранней «до-вообще-мыслительной стадией», ссылаясь на особенности комплексного восприятия пауков (по Кречмеру и Хемпельману).

Круг мыслей Эйзенштейна о движении от архаического комплексного мышления к понятийному был особенно близок выводам друга Эйзенштейна психолога Л.С. Выготского, установившего, что выработке понятийного мышления у детей предшествует комплексное мышление, оперирующее с целыми пучками предметов, объединенных такими признаками, которые с точки зрения логики взрослого представляются несущественными (Выготский 1956, 1960). Эти идеи Выготского Эйзенштейн учитывал, когда писал – уже после смерти Выготского – в «Монтаже» о превращении «детского комплексного мышления» (т. 2: 386) в сознательное мышление взрослого, где наличествует дифференцирующее начало.

Для систематического анализа «проблем зарождающегося кино-языка (особенно по картине «Октябрь»)» Эйзенштейн должен был регулярно встречаться со своими друзьями – психологами Л.С. Выготским 1 и А.Р. Лурия и с Н.Я. Марром. Как вспоминал он впоследствии, «мы это даже начинали, но преждевременная смерть унесла двоих» (Выготского и Марра) (М., набросок предисловия).

Сходство идей Эйзенштейна и Выготского заключалось в том, что в отличие от повлиявших на него антропологов и лингвистов (в частности, Леви-Брюля и Марра), безоговорочно относивших дологическое мышление к древним эпохам или архаичным обществам, Эйзенштейн интересовался прежде всего проявлением этого мышления в жизни и искусстве современного человека. Эйзенштейн в нашем обычном повседневном поведении находил проявления того же склада мышления, не различающего между знаком и денотатом: «Граница между типами подвижна, и достаточно не слишком даже резкого аффекта для того, чтобы весьма, быть может, логически рассудительный персонаж внезапно стал бы реагировать всегда недремлющим в нем арсеналом форм чувственного мышления и вытекающими отсюда нормами поведения. Когда девушка, которой мы изменили, “в сердцах” рвет в клочья фотографию, уничтожая “злого обманщика”, она в мгновенности повторяет чисто магическую операцию уничтожения человека через уничтожение его изображения (базирующееся на раннем отождествлении изображения и объекта)» (т. 2: 119). Эти выводы Эйзенштейна, где архаическое поведение описывается через понятия теории знаков (соотношения изображения и денотата), перекликаются с исследованиями Л.С. Выготского, выполненными в 30-х годах (когда он начинал совместные занятия с Эйзенштейном), но впервые напечатанными лишь в 1960 г. К тому же кругу мыслей относятся и попытки Эйзенштейна проследить пережиточные следы таких древних «инстинктивных» действий, как плетение узлов или охота, в более высоких сферах деятельности современного человека (например, в искусстве – см. т. 3: 303 и далее). В таких формах поведения современного человека, как раскладывание Пасьянса, Выготский находил пережитки древнейших типов управления поведением посредством знаков, создаваемых самим человеком (Выготский 1960).

В «Grundproblem» Эйзенштейн утверждает, что без тенденции «к регрессу» в искусстве нет формы, как без тенденции «к прогрессу» – нет содержания.

По Эйзенштейну, «искусство есть ... один из методов и путей познани[я]. И при этом такого, которое не столько истолковывает образ согласно нормам определенной стадии развития мышления, но само конструирует образы согласно этим нормам мышления, и в структуре этих образов закрепляет те представления, в которых выражается... сам образ мышления. Плоскость картины, форма здания, пластическая тенденция монумента – все они с этой точки зрения подобны тем отложениям горных пород, на которых отложились отпечатки древних птеродактилей ... Они подобны плацдармам, как бы чудодейственно сохранившим следы битв и боев внутри сознания их создателей...» (М).

Наличие выраженной «регрессивной» компоненты наряду с «прогрессивной» в психике художественно одаренной личности, по Эйзенштейну, является обязательным. Но «сильной и примечательной личностью... оказывается как раз та, у которой при резкой интенсивности обоих компонентов ведущим и покоряющим другого оказывается прогрессивная составляющая. Таково необходимейшее соотношение сил внутри художественно-творческой личности. Ибо регрессивной компонентой является столь безусловно необходимая для этого случая компонента чувственного мышления, без резко выраженного наличия которого художник – образотворец – просто невозможен. И вместе с тем человек, неспособный управлять этой областью целенаправленным волеустремлением, неизбежно находясь во власти чувственной стихии, обречен не столько на творчество, сколько на безумие» (М, глава «Рильке II»).

Объясняя, почему «основную проблему» эстетики Эйзенштейн сформулировал при занятиях кино, он указывал, что этот феномен в кино выступает «в наиболее чистом виде».

Вывод о том, что в его собственном искусстве постоянно оживают древние архетипические ситуации, был Эйзенштейном сделан еще по отношению к «Генеральной линии», сразу после ее окончания. В набросках статьи «Как сделана “Генеральная линия”» Эйзенштейн, предвосхищая позднейшие формулировки «основной проблемы», говорит об «атавизме» фильма и перечисляет «вечные сюжеты» в нем: «1. Моисей и скала. Грааль. Сепаратор. 2. Похищение Европы. Марфа и бык. 3. Бык – Апис. Апокалипсис. 4. Давид и Голиаф (Жаров и Васька)» (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1034).

Внимание Эйзенштейна и позднее было устремлено – в соответствии с общей его установкой на исследование синтаксиса ситуации – не столько на исследование застывшего символа, сколько на структуру основных ситуаций.

В этом смысле показательна одна из черновых записей к «Grundproblem», где (по поводу книги Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра») Эйзенштейн указывает, что нельзя заниматься только «содержанием метафор», оставляя без внимания «структуру метафоры», перерастающую в «структуру ситуации»; при этом Эйзенштейн в скобках замечает: «то же, что и Фрейд со своим полустанком сексуализма» (GP). Основным тезисом «Метода», повторяемым и в его заключении («Подход к импрессионизму. Вопрос цирка»), является мысль о том, что при всей переменчивости тем и точки прицела произведений, меняющихся чуть не с каждым днем, для искусства характерна «стабильность общих закономерностей, по которым они переходят в чувственно-воздействующую форму... Историчность в области формы сказывается при неизменности общих закономерностей и единства фонда, откуда черпается весь набор того, что входит в метод искусства» (М). Историчность же обнаруживается «в выборе отдельных и определенных черт отдельными определенными эпохами, как ведущих. Это верно как и для отдельных жанровых разновидностей (сказка, элегия, драма), так и для целых “стилей эпох” (например, импрессионизм или сюрреализм) и для особенностей стиля отдельных писателей. Чем “индивидуальнее” писатель, тем последовательнее он придерживается не только темы содержания, которою он одержим, но и тем отчетливее придерживается какой-либо одной или двух-трех черт из “общего фонда” как ведущей, неизменной и характерной» (М). С этим же связана и неприязнь ко всем чуждым чертам (как у Толстого). Эйзенштейн при этом оговаривался, что бывают писатели, характеризующиеся всеобъемлющим использованием почти всех черт: Пушкин, Шекспир, Гете; для этого он искал особых объяснений (в частности, по отношению к Пушкину).

Для разных видов искусства, начиная с его «первообраза» – орнамента – Эйзенштейн считал обязательным «соединение двух форм видения и восприятия – отражения действительности, преломленного через сознание, и отражения ее же через призму чувственного мышления» (отрывок «Снимать нельзя. Пишу», М). В ранних формах искусства эта двоякость проявляется в наличии изображения и в первых «стилизационных попытках оформления изображенного». В дальнейшем та же «двуединость восприятия» объясняет все большее усложнение формы искусства, вплоть до выработки индивидуальных манер стиля и появления элементов «учения о методе искусства».

За «ультрасовременными обличиями» Эйзенштейн (совсем в духе «палеонтологии сюжета» школы Н.Я. Марра, в частности О.М. Фрейденберг, от которой, по его собственным словам, его, однако, отличало внимание к пережиточному характеру самой структуры, а не только сюжета) старается найти «очень дальние, очень глубокие истоки представлений». Так, в пьесе Ж. Деваля «Жюльетта» Эйзенштейн видит за парой купальных халатов героев – звериные шкуры их далеких предков, за «сверкающей кафелем ванной комнатой залитого электричеством “Ритца” – тайные тропы и лужайки тропического леса»: не зная об этом сам, «Деваль заставляет как действующих лиц, так и зрителя припасть к самым древним формам любовного общения живых существ, коснуться форм любовного сближения человеческих предков, стоящих еще за пределами собственно человеческих стадий» (М, глава, помеченная 9 января 1944 г.).

Считая предпосылкой воздействия искусства использование в нем «бесчисленного количества... первичных норм чувственного мышления», выбор каждой такой «нормы» в конкретном произведении Эйзенштейн объясняет социологически: «Почему в определенные этапы ведущая роль выпадает то на одно, то на другое начало, одинаково гнездящееся в “доисторической” первобытности, каждый раз [это начало] обусловливается обликом эпохи, которая извлекает из недр чувственных воздействий именно ту особенность из арсенала любых возможностей, которые наиболее действенны именно в условиях ее исторического существования» («Grundproblem II», М).

В качестве примера Эйзенштейн приводит поворот «от кинематографа малосюжетного к кинематографу сюжетному», который можно обнаружить в его собственном творчестве.

Причину особенно сильного воздействия пьес и кинофильмов с ослабленным сюжетом Эйзенштейн видел в том, что сама их конструкция – «сколок с самой древней стадии сознания – чисто диффузного, не выделившего еще ведущего начала, совершенно как оно отсутствует еще и на той общественной стадии, сколком ... [которого] оказывается его строй» («Grundproblem II», М).

«Grundproblem» представляет собой опыт рационалистического постижения – и тем самым преодоления – тех самых сторон искусства, которые казались Эйзенштейну иррациональными.

В эти годы исследование пралогического мышления у Леви-Брюля (и Марра) и бессознательного у Фрейда велось на широком экспериментальном материале. Но эстетическая концепция Эйзенштейна строилась на одновременном утверждении необходимости чувственного (регрессивного) начала и логического (прогрессивного), объединяемых в каждом произведении искусства.

По словам Эйзенштейна, «внутритематическая коллизия в ситуации и сюжете есть всегда коллизия принадлежности отдельных крыльев к разным стадиям человеческого развития. Как взрослый человек есть борьба примитивно (и наследственно, и филогенетически) – инфантильного с прогрессивно-передовым» (GP, 21 XII. 1943). Эйзенштейна не устраивало порознь ни логическое, ни дологическое (ср. приведенную выше формулировку современного кибернетического подхода к этой проблеме).

Интерес Эйзенштейна к образам Аполлона и Диониса, воплощенный и в его рисунках, объясняется той же его мыслью о двуединстве или двуликости искусства: «Персонификация моих “начал”, в своем проникновении друг в друга порождающих художественный образ, – это, конечно, Дионис и Аполлон. Дионис пралогика, Аполлон логика. Диффузное и отчетливое. Сумеречное и ясное. Животно-стихийное и солнечно-мудрое etc. («начислять» можно сколько угодно). Отсюда сейчас же вопрос: а есть ли у греков где-либо синтез начала дионисийского и аполлонического. И если есть, то – где? Оказывается – есть. И в самом подходящем месте: в… Орфее (артисте!)… Правильно, что именно в Орфее – певце и отце искусств – происходит этот синтез». Эти записи, сделанные в одно время с триптихом Эйзенштейна, который образуют рисунки «Аполлон», «Дионис», «Орфей», интересны не только как комментарий к этим рисункам. В них с предельной отчетливостью выразилась та мысль о сочетании в искусстве двух противоположных начал, которой проникнуты все сочинения Эйзенштейна позднего периода.

В приведенной цитате Эйзенштейн эту «основную проблему» (Grundproblem) эстетики, в его понимании, формулирует сравнительно благополучно: предполагается, что достигнуто единство (всегда желанная цель и самое излюбленное слово у Эйзенштейна) логического и дологического. Но этой формулировке предшествовали (а отчасти за ней и следовали) другие, где эта основная проблема осознавалась как катастрофа, когда Эйзенштейн начинал бороться с искусством, ощущая его в какой-то мере как регрессивную (или противоположную жизни) силу, уводящую к глубинным доисторическим истокам предсознания.

Для искусства (как и для магии, и ритуала) важнейшей предпосылкой верного его восприятия Эйзенштейн считает не столько первоначальную договоренность о наличии условности, сколько непосредственную «обработку», «которой подвергается прежде всего человек, “обреченный” войти в круг чувственного мышления, где он утратит различие субъективного и объективного, где обострится его способность воспринимать целое через единичную частность (pars pro toto), где краски станут петь ему и где звуки покажутся имеющими форму (синэстетика), где внушающее слово заставит его реагировать так, как будто свершился самый факт, обозначенный словом (гипнотическое поведение)» («Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel, GP).

В рукописном предисловии к предполагавшемуся сборнику статей (или ко всей монографии «Метод»), написанном в годы войны в Алма-Ате, Эйзенштейн вспоминал о времени (1932–1933 гг.), когда размышления о погружении на ранние стадии чувственного мышления, обязательном для искусства, привели его вновь к спору с искусством, как в начале 20-х годов: «Наступает момент, когда вдруг именно эти понятия – “регресс”, “обратный ход”, “движение вспять” начинают лукаво “взмеиваться” в душе. И шипят они шипом, по интонациям похожим на давно-давно нашептывавшиеся когда-то соображениями об искусстве как “вредной фикции” и т.д.» (М., набросок предисловия). Эйзенштейн вспоминает эти возражения против искусства, вновь в нем возникшие в связи с изучением «основной проблемы» теории искусства, как когда-то, в 20-е годы, он бунтовал против «фиктивности» искусства: «Какая же механика лежит в основе этого святого искусства, к которому я поступил в услужение! Это не только ложь. Это не только обман. Это – вред. Ужасный, страшный вред. Ведь имея ту возможность – фиктивно достигать удовлетворения, – кто же станет искать его в результате реального, подлинного осуществления...» (т. 1: 100–101).

Если в 20-х годах основным возражением Эйзенштейна против искусства была его фиктивность, то во время своего кризиса 30-х годов он предъявляет искусству еще более ответственный счет: «Итак: приобщение к искусству уводит зрителя в культурный регресс. Ведь “механизм” искусства оттачивается как средство уводить людей от разумной логики, “погружать” их в чувственное мышление, тем самым и вызывать в них эмоциональные взрывы» (М, набросок предисловия). Основываясь на параллелях к эстетическому погружению в чувственное мышление, привлекаемых из психопатологии, можно было прийти к выводу, что и в искусстве это погружение достигается «ценой приобщения к механизмам, которыми действует алкоголь, на время парализуя дифференцирующую деятельность лобных долей мозга и погружая человека на стадию диффузно-чувственных представлений и бытия. Или хуже того, действуя в ногу с шизофренией, парализующей эту действительность навсегда...» (там же).

Эйзенштейн вспоминает, что во время этого кризиса 30-х годов он готов был вспомнить доводы, приводившиеся когда-то Нордау в «Вырождении» против Вагнера и синтеза искусства. Эйзенштейна «отговаривал от намерения если уж не уничтожить искусство, то во всяком случае покинуть эту постыдную деятельность – покойный Выготский». По словам Эйзенштейна, глаза Выготского светились грустью, когда он «старался разубедить меня в моих злых намерениях, сопровождавшихся самыми унизительными эпитетами по адресу священного искусства» (там же). В том же наброске Эйзенштейн признавался: «Голгофою мне рисовался тогдашний трагический внутренний “раздир души”» (там же).

Сам Эйзенштейн считал, что этот конфликт с искусством был им преодолен к 1935 г., когда он впервые публично выступил с развернутым докладом об «основной проблеме» искусства. Но несомненно, что – уже не как мучительно острое переживание, а как постоянно волновавшая его тема раздумий – «основная проблема» оставалась в центре его внимания до самой смерти.

Нравственный кризис в отношении Эйзенштейна к искусству по сути был связан с тем, что, приняв тезис о генетической связи искусства с регрессивными областями психики, Эйзенштейн тем самым этим областям психики дал ту негативную оценку, которой нет, например, у Юнга по отношению к архетипам (нейтральным, могущим быть использованными любым способом). Эйзенштейн по сути соединил две разные вещи – исследование генетических корней искусства и оценку этих истоков, восходящую (с теми или иными модификациями) к дуалистическим учениям в их охристианизированной форме. Искусство казалось связанным с темными, «дьявольскими» силами.

Эйзенштейн сформулировал в «Grundproblem» ту закономерность, которая в связи с тем же кругом вопросов отмечена Томасом Манном в его романе о современном искусстве: «У интересных явлений жизни... по-видимому, всегда есть двойной лик, обращенный к прошлому и будущему, они, по-видимому, всегда одновременно прогрессивны и регрессивны» (Манн 1955: 263). Герой романа Манна создает систему, которая «способна подчинить магии человеческий разум». Сходные мысли выражены и в письме Франца Кафки Максу Броду: «Творчество – это сладкая, чудесная награда, но за что? Этой ночью мне стало ясно... что это награда за служение дьяволу. Это нисхождение к темным силам, это высвобождение связанных в своем естественном состоянии духов, эти сомнительные объятия и все остальное, что оседает вниз и чего не видишь наверху, когда при солнечном свете пишешь свои истории. Может быть, существует и иное творчество, я знаю только это: помню, когда страх не дает мне спать, я знаю только это. И дьявольское в нем я вижу очень ясно» (Кафка 1968: 134).

Наиболее глубокое сходство между концепцией «Основной проблемы» и той линией современного семиотического искусствознания и литературоведения (ср. Дюран 1961 и др.), которая испытала воздействие психоанализа и аналитической психологии, можно видеть в понимании Эйзенштейном «базисных» (архетипических) ситуаций. Одной из основных мыслей «Grundproblem», Эйзенштейна является выявление набора базисных ситуаций и символов – таких, как обмен одеждами. Через эти базисные ситуации описывается каждое из интересовавших Эйзенштейна произведений искусства. Но в отличие от исследователей-психоаналитиков использование этих ситуаций Эйзенштейн рассматривает прежде всего как столкновение двух социальных эпох.

Согласно Эйзенштейну, «предмет произведения искусства действенен только тогда, когда... сегодняшний изменчивый сюжетный частный случай – по строю своему насажен на колодку, отвечающую закономерности ситуации или положения определенной первобытной нормы общественного поведения» (М).

Ссылаясь на рассмотрение Веселовским (Веселовский 1940) сюжета как формы воплощения идеи, Эйзенштейн критикует Веселовского за то, что тот рассматривает преломление в эпосе первичных ситуаций, сложившихся в архаичных обществах. Эпос слишком приближен к эпохе, когда сформировались эти ситуации, которые «интересны... как костяк для поздних и современных сюжетосложений» (GP, 15 XI.1941, Алма-Ата). Из этой записи видно, что основная мысль «Grundproblem» к осени 1941 г. уже сложилась.

В качестве примера первичной ситуации, которая по-разному сюжетно оформляется в разные эпохи, Эйзенштейн приводит схему, общую для «Короля Лира», «Отца Горио» и «Земли» Золя: отец разделяет при своей жизни достояние между детьми, надеясь на их заботы о нем, они же его обрекают на нужду. Слишком поздно поняв свою ошибку, обездоленный отец объят бессильным гневом. В этой ситуации Эйзенштейн видит след раннего осознания себя частью целого, откуда представление о «безумии» того, кто делит, единое. Действенность произведения тем сильнее, чем ближе сюжет к первичной ситуации в ее общей формуле: «У того же Бальзака по мере приближения к конкретной тенденции, связанной для него с аналогичной ситуацией, падает “чувственная” сила, связанная с более обобщенным контуром, в котором он представляет эту идею... Так “Старик Горио” эмоционально более захватывающ, а потому и популярен, чем очень познавательно уважаемые, но гораздо менее увлекательные “Крестьяне”. И это, вероятно, потому, что в “Крестьянах” логически прикладные подробности, в которых выступает протест против расчленения земли, гораздо более заняты сегодняшним аспектом темы, чем “Отец Горио”, где по беглому ситуационному намеку тем острее устанавливается связь с “довременными” пластами прошлого» (М).

С исследованием воплощений этой первичной ситуации у Бальзака Эйзенштейн связывает и его замысел (в записной книжке) «Анти-Лира» или «Анти-Горио» – истории человека, которого содержат его 400 детей.

Согласно Эйзенштейну, в искусстве «действенная структура..., неизбежно воспроизводящая первичные ситуации,... в принципе есть образное претворение неизменно сущей закономерности» (М. глава, помеченная 9 января 1944 г.), иначе говоря, в структурах произведений искусства можно открыть некоторые образные воплощения первичных (архаических) ситуаций, общая («сквозная») закономерность которых верна и для всех последующих эпох. Как утверждает Эйзенштейн, «... Бездейственность неминуема при соблюдении обоих двух ... условий: а) условия точного соответствия сквозной формуле типового конфликта и в) при подстановке в нее наиболее остро современной проблемы – исторически актуального частного на сей день вида конфликта. Этого достигает Шекспир. Он впитывает в извечную формулу – свой конфликт – своего ровесника» (там же). В качестве примера Эйзенштейн приводит пьесы Шекспира, структуру которых он рассматривает с точки зрения преображения материала первоисточников для выражения собственно шекспировской темы 2. С этой точки зрения в «Венецианском купце» важен «сдвиг морали в вопросе правосудия», в «Гамлете» – сдвиг «понятия вендетты и кровной мести», в «Отелло» – «понятия собственности на женщину», в «Ромео и Джульетте» – то же в «relation sex» («взаимоотношения между полами»). По мысли Эйзенштейна, «конфликт типа “Ромео и Джульетта” неизбежен почти при каждой смене поколений. Особенно остро в период ритористически окостеневающих принципов класса или социальной институции. То есть в те моменты, когда в канун неминуемого сметания, черты и принципы их особенно нерушимо, мертво, неподвижно замыкаются в себе. Принципы тогда походят на старых разорившихся аристократов – чем беднее, тем ригористичнее в строжайшем соблюдении своих традиций, правил поведения, норм морали etc.» (там же). В качестве примера воплощения той же темы в литературе начала XX в. Эйзенштейн приводит «L'age de Juliette» Деваля, говоря, что здесь, как и в других подобных случаях, «острая современность темы подставляет другие valeur'<s> [значения (в математическом смысле). – В. И.] в алгебраические знаки формулы» (там же).

При анализе структуры «Ромео и Джульетты» в «Методе», как и при разборе «Валькирии» в «Воплощении мифа», Эйзенштейн детально анализирует первичную (пережиточную) ситуацию, на «опрокидывании» которой строится сюжет этих вещей. Согласно формулировке Эйзенштейна, в которой для ее полного соответствия выводам новейших этнологических исследований нужно только опустить (заменить другим или же уточнить по значению) термин «тотемический», речь идет об «опрокидывании института тотемических брачных предписаний, допускавших взаимное бракосочетание между раз установленными и неизменными тотемическими группами и запрещавших бракосочетания вне этих определенных тотемических кланов» (М., глава, датированная 9 января 1944 г., написано в Алма-Ате).

В заметках к «Grundproblem» Эйзенштейн не раз подчеркивал роль экзогамной стадии для объяснения не только социальных отношений, но и структуры пантеона.

В мифе аранта о происхождении людей из сросшихся воедино существ Эйзенштейн отмечает, что отделивший людей друг от друга бог дал им и «порядок кланов бракосочетания» (GP, ч. II, «О тотемизме...»). Здесь развитие от первобытной недифференцированности в самом мифе связано с введением дуально-экзогамной организации (как и во многих других мифах, детально изученных с этой точки зрения А.М. Золотаревым).

3.

Важнейший этнологический вывод, по которому заключение браков (правила которых определяют социальную структуру) подчинено тем же правилам обмена (Леви-Стросс 1949; Бааль 1970), был предвосхищен Эйзенштейном в его записях, когда он утверждал: «первый товарооборот – товарообмен идет на приобретение женщиной мужчины (за «приданое») или приобретение мужчиной женщины (через «выкуп»)» (GP). Приведенную свою мысль Эйзенштейн подкрепляет ссылкой на данные предтечи структурной этнологии – Гране (Гране 1934), по которым «весною женщина, наткавшая на себя зиму, берет («покупает») себе мужчину, осенью мужчина, собравший плоды труда хлебопашца, берет (покупает) себе женщину» (GP).

Усвоенные Эйзенштейном при изучении книг Гране, Фрейзера и Леви-Брюля выводы этнологии подготовили его к восприятию основных идей исторической поэтики Веселовского. Выписки Эйзенштейна из «Исторической поэтики» Веселовского (материалы которой он дополнял древнекитайскими данными, по Гране) хронологически близки к времени, когда он работает (в 1939–1940 гг.) над постановкой «Валькирии» Вагнера, которого тот же Леви-Стросс назвал «отцом структурного анализа мифов» (Леви-Стросс 1972: 27). Проникая в глубь этой концепции мифа у Вагнера и соединяя научный анализ мифа с художественным его воплощением, Эйзенштейн продолжал ту идею постановки Вагнера, которая была намечена еще учителем Эйзенштейна – Мейерхольдом в его ранней статье (Мейерхольд 1968).

Еще в неизданном наброске «О кинодраматургии», который может быть датирован 1933 г. 3, Эйзенштейн обнаружил интерес к тому «космическому» («мифологическому») истолкованию германских преданий о Зигфриде (лежащих в основе всего цикла Нибелунгов), которое до настоящего времени рассматривается как одно из возможных (Хойслер 1960: 367 и след.), хотя Соссюр в своих изысканиях о «Нибелунгах», предварявших семиотический анализ (ср. Якобсон 1966), решительно выступал против мифологической интерпретации (Якобсон 1971 в, 1973: 191).

Намечая в тезисной форме ранние этапы развития искусства, Эйзенштейн в этом наброске явно следует за Веселовским: «Первейшая драма: хоровой, космической сущности акт... Культовый танец. Танец, закрепляющийся в напевное чтение – «сказительство» былин, «chanson de gestes». Тема, «содержание», продолжает оставаться культово-космическим, облекаемым «по образу своему и подобию...» Еще Шлегель о мифологии, как обозначении космических элементов (Зигфрид – солнце etc. etc). Стадия Volks эпоса есть списанность сюжета и конструкции с космической проблемы, обозначаемой как история Зигфрида [,] есть драматургическая схема смены времен года. Эта схема определяет структуру – внутреннюю форму эпоса, одевая двигателей драмы («сезоны») в Хагена и Siegfried'a etc.».

Мифологическое истолкование германских преданий о Зигфриде продолжает занимать Эйзенштейна и во время его работы над постановкой «Валькирии», и позднее, когда он осмысляет опыт этой работы в своих теоретических трактатах, обдумывая связи искусства и первобытной мифологии. Изучая значимость знака – образа дракона в первобытных мифах, Эйзенштейн отмечает символическую значимость Вотана-Одина, чей образ был подробно им разобран в статье о Валькирии (т. 5): «Интересна связь с Вотаном – богом воздуха, fluid и дракон по существу объединяет стихию воздуха и воды, поднимающейся облаками в небо и низвергающейся дождями» (GP, глава «Protoplasm»). Продолжая свои изыскания относительно сравнительной интерпретации древнекитайских мифов, Эйзенштейн ставит вопрос о возможности сравнения роли дракона в этих мифах с драконом в судьбе Зигфрида! Drache as opposite Вотану? «Победа над драконом, дающая неуязвимость – омнипотенцию Зигфриду etc.» (там же).

Замечание о противоположности дракона Вотану даже самой терминологией напоминает те (продолжающие, по Леви-Строссу, художественный эксперимент Вагнера) современные опыты структурного анализа мифа, которые приходят к точно таким же содержательным результатам, в частности, устанавливают универсальный характер символов типа змея-дракона, связанного с водой (ср. уже Пропп 1946). Эйзенштейна такие первичные элементы, как вода, огонь, воздух, очень занимали и при исследовании мифа, и в собственных его художественных замыслах. Подходя в духе современной науки о знаках к искусству и к мифу как к языку, он видел в элементах или стихиях набор языковых единиц, комбинацией которых художник должен выразить свою тему. Так решалась и тема огня в Feuerzauber («Заклятии огнем») в «Валькирии». Всю эту сцену, разбору которой Эйзенштейн посвятил особый раздел своего теоретического трактата, он связывает с «погружением в стихию пламени», огня как «пред-океана» у Гераклита (GP, «Feuerzauber», 3 IX.1947), у которого при структурном анализе обнаруживается непосредственное выражение основных принципов той же мифологической традиции (Топоров 1967: 2039, 2042, Ллойд 1966).

Родоначальник современного структурного исследования мифов Леви-Стросс в первом томе своего последнего обобщающего четырехтомного труда по мифологии говорит о Вагнере как о главном предшественнике структурного изучения мифов. При этом, указывая на глубокое внутреннее «родство, на первый взгляд поразительное, между музыкой и мифами», Леви-Стросс подчеркивает, что «если в Вагнере нужно признать несомненного отца структурного анализа мифов... особенно много раскрывает то, что этот анализ сначала был осуществлен посредством музыки» (Леви-Стросс 1964: 23, ср. там же, 38, о Вагнере как о композиторе «мифа», 287 о мифологических основаниях хроматики «Тристана»; ср. Леви-Стросс 1972: 27). Непосредственная связь этих замечаний Леви-Стросса (который, как он сам говорит, был подготовлен к структурному пониманию мифов благодаря своему раннему увлечению Вагнером) с подходом Эйзенштейна к постановке оперы Вагнера не может вызывать сомнений. Характерно, что наряду с Вагнером Леви-Стросс своим предшественником считает французского синолога Гране, книга которого (Гране 1934), «блистающая гениальными прозрениями» (Леви-Стросс 1964: 23, прим. 2; Леви-Стросс 1972: 27, примеч.) оказала большое влияние и на Эйзенштейна. Экземпляр этой книги, хранящийся в библиотеке Эйзенштейна в его квартире-музее, буквально на каждой странице содержит закладки и заметки Эйзенштейна.

Рядом с Вагнером и Гране среди предшественников структурного изучения мифов следовало бы назвать и Эйзенштейна, развившего замыслы Вагнера не только сценически, но и в своей статье «Воплощение мифа» (т. 5) и в книге «Grundproblem», которые самой своей формой и многими выводами предвосхищали упомянутую книгу Леви-Стросса. Как и Леви-Стросс, «увертюра» к книге которого (построенной по образцу музыкального сочинения и по своей форме представляющей интерес для проблемы синтеза науки и искусства) отчасти посвящена и теории современной музыки (см. Леви-Стросс 1972), Эйзенштейн пытался объединить науку и искусство в своих опытах реконструкции мифа.

В этом смысле особенно показательно оживление архетипа мирового дерева, который был положен Эйзенштейном в основу спектакля «Валькирия» и детально разобран в статье о принципах спектакля.

Наиболее интересным выводом статьи Эйзенштейна «Воплощение мифа» было установление им (на основании большой изученной им и осмысленной по-новому этнографической литературы) исключительной роли символа мирового дерева не только для первобытных религий всех народов, но и для позднейшего изобразительного искусства (в том числе и европейского). Здесь Эйзенштейн оказался предшественником многих семиотических исследований самых последних лет, в частности, целой серии работ В.Н. Топорова, показавших важность символики мирового дерева как модели мира не только в первобытных «целостных» знаковых системах (где искусство еще неотделимо от ритуала), но и в таких позднейших системах символов, как христианское изобразительное искусство Европы (до Ренессанса включительно) и буддийское искусство Азии (Топоров 1964, 1972, 1973 б).

Приводя примеры использования образа дерева в современной европейской культуре, Эйзенштейн с присущей ему глубиной проникновения в семантику образов и обычным для него вниманием к процессу эволюции символа, теряющего свою конкретную образность, замечает, что для XIX в. и позднее дерево стало лишь условным знаком (как генеалогическое дерево и т.п.), тогда как «Эдда» «представляла деревом систему мира, принцип жизни вообще, образ жизненного процесса» (т. 5: 346). Эта формулировка с завидной точностью предвосхищала то понимание роли мирового дерева, которое в работах по семиотике мифологических представлений было выработано двумя-тремя десятилетиями позднее. Этот вывод подсказал Эйзенштейну основной пластический образ первого акта оперы. Если, по словам Леви-Стросса, Вагнер свой структурный анализ мира осуществил посредством музыки, то Эйзенштейн сходную задачу решил при пластическом (изобразительном) воплощении музыки Вагнера. Мировое дерево оказалось центральным пластическим образом в интерпретации оперы, основной чертой которой Эйзенштейн считал «активность, сценически разрешаемую вертикально вверх» (т. 3: 342), что соответствует символу вертикали, к которому Эйзенштейн возвращается на всем протяжении своей деятельности.

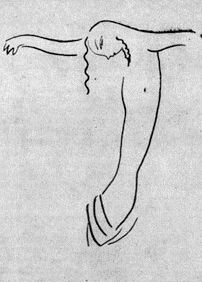

Роль вертикали как главенствующей стилистической координаты видна не только в театральных работах Эйзенштейна (начиная с одной из первых – декораций к «Подвязке Коломбины») и в его рисунках вплоть до эскизов к III серии «Ивана Грозного» (вытянутые во весь рост «призраки») (рис. 2). О ней же он многократно писал в теоретических статьях (начиная с речи о вертикальном экране), где он перекликается с Флоренским.

Рис.2. Иван Грозный (рисунок Эйзенштейна) |

Ход мысли Эйзенштейна здесь шел (благодаря осуществленному им – через посредство музыки Вагнера и собственных его занятий этнографией – перевоплощению в миф) тем же путем, которым древний человек от опоры собственного дома переходил к мысли об опоре вселенной (и обратно). По мысли Ю.В. Кнорозова, высказанной им в связи с образом мирового дерева у майя, представление об одном центральном мировом дереве отвечает жилищу с одним центральным столбом, тогда как четыре мировых дерева, ориентированных по четырем сторонам света, соответствуют четырехугольному жилищу с четырьмя опорными столбами (Кнорозов 1964). Сходным образом Эйзенштейн пришел к сценическому воплощению мифа о мировом дереве, развив ремарку Вагнера (т. 5:344–345, ср. о мировом ясене в «Валькирии» Лосев 1968:155, 163).

Из записей Эйзенштейна о ритуалах Бали видно, что для него было ясным значение оппозиции сердцевины дерева и его корней, важное для мифологии всех народов. В разборах ритуалов Бали, опережая новейшие методы и выводы семиотического анализа символа мирового дерева, Эйзенштейн отмечает роль центра – «сердцевины». Согласно этим разборам, в сердцевине дерева «верх» и «низ» – М [мужское] и Ж [женское] соединяются в circle (GP, «Bali»), Нельзя не заметить, что это описание прямо соотнесено с тем представлением об особой значимости сердцевины дерева (в связи с браком), которое было дано в статье «Воплощение мифа» при описании интерпретации вагнеровской оперы в спектакле Эйзенштейна.

По словам Эйзенштейна, «это дерево уже не одинокий столб, призванный поддерживать скаты крыши, но мощное Древо жизни, древний Игдразил сказаний «Эдды», поддерживающий стволом своим миры, ютящиеся в разрастающейся его листве» (т. 5:345).

Эйзенштейн постоянно подчеркивал, как важно для него то, что Вагнер писал не о «Нибелунгах» позднего эпоса, а восходил к их первоисточникам – древнейшим сказаниям, отраженным в «Эдде» (т. 5: 330). Глубокое проникновение в символику, общую для мифологии «Эдды» и для других архаичных мифологий, было использовано в спектакле Эйзенштейна при создании современного художественного эквивалента мифа, в соответствии с древне-исландским представлением о мировом дереве Иггдрасиль, воплощаемом «гигантским – во всю сцену – ясенем» (т. 3: 463).

В статье о стереокино Эйзенштейн рассматривает изображение мирового дерева в «Валькирии» как одно из проявлений постоянно выражавшейся в разных его театральных опытах тенденции к снятию границы между сценой и зрительным залом, к созданию светового эквивалента «дороги цветов» (ханамити) – дороги (моста) на сцену в классическом японском театре. Таким образом, последовательное проведение идеи единства распространилось в этом спектакле на зрительный зал. Символ дерева (который первоначально должен был стоять над всем залом) был основным для пространственного решения этой задачи спайки артистов и зрителей. Архетипический образ дерева должен был способствовать созданию архаизирующей атмосферы единства массы зрителей и актеров, как в древних обрядах вокруг мирового дерева объединялись все члены сообщества.

Согласно мысли Эйзенштейна, дерево в первом акте воплощает божество Вотана (Одина). Такое понимание мирового дерева в древнегерманской мифологии подтверждается большим числом вновь изученных данных, показывающих, что Один (Вотан), по мифу претерпевший мучения на дереве, был с ним связан ритуально: отсюда и связь Одина с людьми и животными, которых вешали на дереве (Якоби 1974, Иванов 1974а).

Обоснованный в статье Эйзенштейна «Воплощение мифа» универсальный характер мирового дерева, или Древа жизни, подтвержден многими специальными исследованиями последних десятилетий. В них отмечено и частое появление этого архетипического образа в литературе нового времени, например, у Гоголя, возможно опиравшегося на украинские народные поверья о мировом дереве, воскрешенные в его «Майской ночи» (Иванов и Топоров 1965а, Иванов 1974а), и Рильке.

Подобные образы мирового дерева у писателей XIX в. постоянно привлекали внимание Эйзенштейна. Из «Проступка аббата Муро» Золя в качестве примера, иллюстрирующего мысли о пафосе, Эйзенштейн приводил символ того же дерева жизни, в котором он видел экстатический образ творчества самого Золя (т. 3; 112). В этих словах безусловно есть и автобиографическое признание Эйзенштейна: мировое дерево – ясень «Валькирии», Иггдрасиль был одновременно и воплощением его собственного творческого пафоса, переживался им как объективация его творческого метода.

Если бы Эйзенштейн дожил до времени, когда психиатрами было установлено, что способ изображения дерева – это средство установления психического склада личности в развитии (от раннего детского возраста) и распаде (при душевной болезни), он увидел бы в этом подтверждение собственных мыслей о Золя (и, добавим без сомнений, о самом себе). В этих психиатрических работах открыто, что знак мирового дерева в его наиболее архаичной Ж-образной форме (где подчеркнута симметричность верхушки и корней дерева, правых и левых его ветвей), совпадающий на сибирских шаманских изображениях (например, на сибирских шаманских бубнах) и в ранней китайской иероглифике (еще близкой к пиктографии), настолько показателен для нормального и патологического развития, что на нем основан особый «тест дерева» (ср. Иванов 1972а, 1974а). Быть может, речь идет о древнем архетипе, общем для психического склада всех современных людей. Этот же символ описывается в самых ранних письменных текстах человечества (начиная с шумерских клинописных памятников III тысячелетия до н.э.); аналоги ему обнаружены и у других приматов (Иванов 1974 г).

При последовательно эволюционистском подходе Эйзенштейна к развитию мифологических образов его особенно заинтересовывает древность именно растительных символов, находящихся на низшей ступени биологической лестницы. «Формотворчество на первых порах тоже предметновещно: вид “оформляется” приданием ему вида более ранней стадии развития видов» (GP, Алма-Ата, 4 V.1944 г.; игра двумя разными значениями слова «вид»). Здесь формулируется гипотеза, согласующаяся с предположением В.Н. Топорова, по которому символика (мирового) животного (например, лошади или бизона) в верхнем палеолите предшествовала символике мирового дерева (позднее обычно изображаемого в сопровождении одного или нескольких животных). «Эпоха звереизображения при переходе от примитивного “эндемического” натурализма и стилизации производит ее пластически, “метафоризуя” животных формами вьющегося... растения... когда понадобилось оформить образ сверхчеловеческого существа – его сделали в образе того... человека! (после того, как его опробовали и звериной, и растительной формой ранних божеств!)» (там же, 5 Х.1944 г.). Эту идею Эйзенштейн в тех же заметках формулирует схематически: «Как происходит оформление

растение – кристалл[ом]

зверь – растением

человек – зверем

Бог... человеком!» (там же).

В архаических ритуалах можно установить определенную иерархию звериных и растительных символов: человек может сочетаться с каждым из таких символов, но при этом удается исторически проследить связь человека именно со звериным символом, и звериного символа – с растительным; представление же человека растительным символом, в частности деревом, выводится из этих двойных связей (ср. Иванов 1974а, Топоров 1964, 1973).

Эйзенштейн и здесь оказывается предтечей новейших исследований структуры ритуала и мифа. В детальном анализе структуры ритуалов Бали, по времени написания (5 сентября 1947 г.) примыкающем к пост-анализам «Валькирии», Эйзенштейн замечает, что в них «по принципу “шкатулка в шкатулку” производится 1) погружение в tree-trunk (“колоду”), 2) колода – оформляется... коровой (в утробу коровы), 3) корова сжигается» (GP, «Bali»). Смысл рассмотренного им ритуала Бали он заключил формулой, «в утробу коровы... в утробу дерева» (там же).

Задолго до того, как, опережая сходный вывод Леви-Стросса, Эйзенштейн в своих очень проницательных и глубоких разборах обрядов Бали проанализировал ритуальную роль дупла дерева как «утробу», сходный символ был (видимо бессознательно) использовании в сценарии «Золото Зуттера», где охотники втаскивают женщину в дупло большого дерева (увлечение этнографией – на материале культуры индейцев Северной Америки – сказалось и в других частях сценария «Золота Зуттера», где во второй части сражение происходит у статуи индейского бога, а на рисунках Эйзенштейна к сценарию изображены индейские тотемные столбы – с английской надписью Эйзенштейна «Tolempoles» – «тотемные столбы»).

В заметках о тотеме Эйзенштейн детально развивает мысль о связи дерева с браком. Используя собранный Д.К. Зелениным (Зеленин 1933, 1937) «описательный, а не объяснительный материал» о тотемах-деревьях и строительной жертве, Эйзенштейн пробует и его объяснить своей концепцией первичного ритуального поглощения: «Тако[му] же воссоединению с тотемом-растением отвечают все древесно-растительные метаморфозы» («Копуляция с растением», 22.1.1944, с пометкой: «туда, где о скотоложестве», М., ч. II). Как отмечает в этих заметках Эйзенштейн, ссылаясь на «обычно трагическую» (usually tragic) тональность этих «досексуальных» представлений, этому кругу мыслей отвечала и серия рисунков Эйзенштейна, которым он дал название «пробуждение инстинкта» («das Erwachsen der Instlinkte»). Та же тема отражена и в последнем предсмертном цикле рисунков Эйзенштейна «Дары» (декабрь 1947 г.).

К тому же времени, когда Эйзенштейн делает записи о движении вспять от человека к животному и растению в связи с анализом тотемических мифов, относятся его рисунки «Кентавр» (рис. 3) и «Дионис». В кентавре подчеркнуто разноцветностью карандаша противопоставление человеческого верха и звериного низа; в «Дионисе» человеческая (ярко выраженная женская) фигура переходит в зеленый растительный орнамент, как бы прямо иллюстрируя соответствующие теоретические рассуждения Эйзенштейна. Сознательно или бессознательно Эйзенштейн воспроизвел здесь общечеловеческий архетип – сплетение женщины с растительным символом. В связи с анализом этого символа в качестве его характернейшего проявления современными учеными приводится именно греческое изображение Диониса, выступающего из ствола в виде человеческой фигуры, из плеч которой растут ветви (Топоров 1964: 163, прим. 14; 1965 б: 227, прим. 17).

| Рис.3. Рисунок Эйзенштейна «Кентавр»  |

Исследуя древнескандинавский орнамент для предполагавшегося им раздела «Grundproblem», посвященного происхождению орнамента, Эйзенштейн выстраивал эволюционный ряд символов от тотема до диснеевского Микки, доказывая, что в каждом из членов этого ряда происходит брак «зверя и его предшественника – растения»; эти же черты он видел и в «растителъно-застилизованном звере северного орнамента» (GP).

Как обнаружил Эйзенштейн, исследование орнамента представляет интерес и с точки зрения занимавшей его проблемы метафорического представления растения кристаллом (подобного представлению зверя растения; всякий раз обнаруживает регресс с точки зрения эволюционной иерархии); по словам Эйзенштейна, «растительный… мир, вступая в область чистой формы и GP-наментируясь – геометризуется, т.е. ставится в условия кристаллических закономерностей минерального мира» (GP, продолжение цитированной выше заметки к «Grundproblem» «об эпохе звереизображения, 5 V. 1944 г., подчеркнуто везде самим Эйзенштейном).

Излюбленная Эйзенштейном (как и Выготским в его психологических трудах) мысль о цикличности развития, поздние этапы которого повторяют самые ранние, привела к следующему продолжению приведенной схемы: «к моей цепочке: растение, оформляясь – стилизуется под кристалл на первоначальном периоде искусства, на распаде искусства то же самое: кристаллический мир Пикассо, во что погрузилась живая природа «(GP, 26.IX. 1945 г.; к этой записи сбоку наверху приписано самим Эйзенштейном «great!» – «здорово!»).

Далее Эйзенштейн развивает ту же мысль: «круг замыкается». «геометризация растения – придание растению структурной формы кристалла – первый шаг “оформления” явлений природы – в орнаменте.

Последние этапы распада – возврат в кристаллографию и геометризм» (GP, 30X11. 1946 г.).

Раннее увлечение кубизмом позволило Эйзенштейну реконструировать процесс, внешне сходный с геометризацией форм у Пикассо, но осуществлявшийся на гораздо более раннем этапе истории искусства при превращении знака – изображения в символ. Верность мысли Эйзенштейна о кристаллической форме орнамента, происходящего из растительных символов, становится очевидной, например, при изучении подобных «кристаллов» в орнаментах среднеазиатских народов, где «кристаллы» (симметричные геометрические схемы) возникают благодаря симметрическому разрастанию символов (мировых) деревьев, становящихся все более и более условными (Шнейдер 1927).

Мысли Эйзенштейна о тотемизме в «Grundproblem» и примыкающей к этой книге незавершенной работе о Диснее интересны в том отношении, что Эйзенштейн указывает на многочисленные поучительные аналогии тотемизму в новом искусстве. В его собственном творчестве звериные (зооморфные) символы появляются очень рано (в первых спектаклях и «Стачке») и постоянно повторяются. Исследуя проблему тотемизма, Эйзенштейн, и здесь предваряя К. Леви-Стросса, отмечал такие явления (в сущности предвосхищавшие «звериные» символы типажей в его собственных фильмах, начиная со «Стачки») как «деление людей по сходству с животными в физиогномике Лебрена и – с другой точки зрения – в индийской «Камасутре» (GP, ч. II). Дисней и звериный эпос во всех его разновидностях Эйзенштейна занимает прежде всего как «регресс в зверя» (М., ч. II, АА). Причины привлекательности басен Лафонтена (о которой писал еще И. Тэн, упоминаемый в этой связи Эйзенштейном) и «Метаморфоз» Овидия Эйзенштейн видел именно в регрессе к биологически изначальным этапам эволюции.

4.

...Историческая эпоха, в которой я видел для себя “Валькирию” – как раз эпоха синэстетического недифференцированного мировосприятия» (запись «Потоп», 4 IX.1947 г. GP).

В качестве иллюстрации Эйзенштейн приводит миф австралийского племени аранта. Работая над своим теоретическим трудом, Эйзенштейн сделал (с детальным анализом) выписки из этого мифа аранта о происхождении людей от сросшихся воедино нерасчлененных существ – аранта rella intarinja ‘сросшиеся друг с другом люди’ (Штрелов 1907, особую значимость этой книги отмечала и Фрейденберг 1936: 363, примеч. 24). Если воспользоваться пересказом этого мифа, сделанным примерно в те же годы в еще полностью не напечатанной книге выдающегося этнолога – предшественника семиотики А.М. Золотарева, в мифе аранта говорится о первобытных существах, «представлявших собой рудиментарных людей. Последние не имели членов и органов зрения, обоняния, слуха, не могли принимать пищу и представляли собой бесформенные шары, в которых с трудом можно было разглядеть зачатки человеческих членов» (ДО, гл. XII). Эйзенштейн видел в этом мифе подтверждение своей мысля о первичной недифференцированности. Занимаясь в своей теоретической работе о тотемизме анализом материала, собранного в книге Фрейзера о космогонических мифах (Фрейзер, 1935), Эйзенштейн отмечал, что в этом собрании «учений примитивов о происхождении» не учтен этот миф аранта (GP, ч. TI, «О тотемизме»).

На этот же миф Эйзенштейн ссылался и в заметках о собственном фильме «Александр Невский», сделанных во время работы над книгой «Grindproblem». В них Эйзенштейн замечал, что в фильме показано безликое нерасчлененное «регрессивное начало – рыцарство (фашизм)» (GP, ч. II). Это начало выступает «во образе и контуре… – свиньи – аналог первобыту – зажившемуся за пределы положенной ему стадии развития и патологичному совсем как Arunda Klumpen, no Strehlow'y» (там же). Здесь по поводу записанного Шреловым – отцом мифа о «сгустках» (комках нерасчленённых существ) Эйзенштейн кратко сформулировал основную идею своей «Основной проблемы» искусства: архаические регрессивные черты (в частности, связанные с изначальной недифференцированностью и синкретизмом) патологичны, если они продолжаются на следующих этапах, но могут быть использованы искусством. Причем для эффективного воздействия произведения искусства Эйзенштейн равно необходимым считал и использование архаических черт в самой его форме (соотносящейся с соответствующими пластами в подсознании воспринимающего произведение искусства) и соединение с этим содержательных черт, свойственных новому этапу (ср. Иванов 1974в : 848–849). По существу эта мысль была логическим развитием того представления об архаичности форм искусства, которое заложено в теории первобытного синкретизма.

Миф аранта, к которому Эйзенштейн не раз возвращался, был для него символом всего первобыта, который он реконструировал в фильмах и спектаклях тех лет. В то же время в нем он по праву мог увидеть иллюстрацию своей мысли о том, что в мифологии – первобытной науке содержатся намеки, развернутые наукой в эволюционное учение. Ссылаясь на труд Фрейзера (Фрейзер 1935), он говорил, что учение о происхождении животных у первобытных народов (отраженное, по его словам, «еще изысканней» в позднейших представлениях о перевоплощении душ) непосредственно сближается с учениями предшественников Дарвина (заметки «О тотемизме...» М.,ч. II, помечены 6 1–22 II, 1944 г., Алма-Ата).

Одним из открытий семиотической этнологии, предвосхищенных Эйзенштейном, было установление синкретического единства первобытного искусства и первобытной науки. Предугадывая недавние работы о первобытной науке (Штернберг 1936, Финеган 1952: 5) и «протонаучных» классификациях в «мысли дикаря» (Леви-Стросс 1962, Уорсли 1967), Эйзенштейн утверждал в январе 1935 г. в своем программном выступлении на Всесоюзном совещании кинематографистов, что мифология на определенном этапе была «комплексом науки о явлениях, изложенных преимущественно образным и поэтическим языком» (т. 2: 106); так, в сказках о волшебных превращениях и в учении о переселении душ Эйзенштейн видел «предчувствие будущего отчетливого представления о “происхождении видов”» (т. 3: 294). Можно думать, что предполагавшееся Эйзенштейном объединение искусства и науки (в частности, в интеллектуальном кино) обострили его интерес к такому синкретизму в прошлом.

В последних своих работах Эйзенштейн с присущим ему вниманием к глубоким связям разных сторон культуры писал, что в эпоху электронных счетных машин и управляемых по радио снарядов, совершающих полет «в дальних сферах других небес», потребуется искусство «совершенно новых, невиданных средств и измерений, далеко за пределами тех паллиативов, которыми на этом пути окажутся и традиционный театр, и традиционная скульптура, и традиционное ... кино ... Надо готовить место в сознании к приходу небывалых новых тем, которые, помноженные на возможности новой техники, потребуют небывалой новой эстетики...» (т. 3: 483). Стремление к созданию нового синкретического искусства вызывало напряженный интерес к проявлениям синкретизма, который (как замечали и ранее ученые, критиковавшие с этой точки зрения идею первобытного синкретизма, Казанский 1926; ср. Флоренский 1921) не был ограничен одним периодом в истории знаковых систем, а циклически возникал и в последующие периоды.

Самый замысел постановки «Валькирии», в известном смысле предварявший позднейшие опыты цветного кино у Эйзенштейна, был направлен на осуществление цветозвукового синкретического действа. Более всего Эйзенштейна в Вагнере заинтересовало напряженное внимание к синтезу искусств, попытка соединения звуковых образов со зрительным. Эйзенштейн многократно называл (т. 2: 200, т. 3: 322 и др.) Вагнера рядом со Скрябиным (Галеев 1967, ср. «Свет и музыка» 1969) в качестве одного из предвестников того синтеза, который он сам надеялся найти в цветовом звуковом кино. Постановку «Валькирии» Эйзенштейн считал важной вехой на пути к цвету в кино (Барнэ 1966: 294).

Незадолго до смерти в набросках к своей главной книге Эйзенштейн снова вернулся к воспоминанию об этом торжестве стихии огня в спектакле. Эйзенштейн вспоминает о своем разговоре с Крэгом, который излагал ему первоначальную идею своей постановки «Гамлета». Крэг намеревался «сделать двор единой золотой массой, которая в одно золотое облачение включала бы и короля, и королеву, и всех придворных» (GP, «Потоп», 3 IX.1947 г.). От этой идеи Крэг вынужден был отказаться из-за расхождения с Немировичем-Данченко и Станиславским (ср. о технических трудностях реализации идеи Крэга: Станиславский 1928: 594).

От этой пластически сходной идеи Эйзенштейн отличал аналогичные построения в собственной постановке «Валькирии», «шедшие, однако, совершенно безотносительно к этому и выраставшие из совсем иных мотивов...», а именно – «из принципа связи “всего со всем” в сценическом разрешении этого спектакля. Ведь игра и движение действующих лиц переливалась и на активную игру декораций – хотя бы... цветовая игра рефлексов в тон прощания Вотана, или нюансы красно-голубых мотивов огня в тон ходу музыки в “Feuerzauber”. Да и само искание зрительного эквивалента музыке – основное в сценическом разрешении – вообще ведь тоже целиком в среде этих соображений» (GP).

Эйзенштейн подчеркивал, что все эти особенности сценического воплощения мифа в «Валькирии» определялись его концепцией синкретического единства, согласующегося с атмосферой первобыта. Идея точных звукозрительных соответствий как следствие этой атмосферы опять-таки может быть сопоставлена с тем, как построен первый том «Мифологий» Леви-Стросса, где каждый миф рассматривается в нескольких «кодах», находящихся по отношению друг к другу в строгом соответствии (Леви-Стросс 1964).

В замысле постановки «Валькирии» Эйзенштейн был верен своим представлениям о роли низших чувственных пластов восприятия для искусства. Первобытность некоторых эстетических принципов, возрожденных Вагнером, по Эйзенштейну прямо связывалась с темой и эпохой, к которой отнесен спектакль. Этим, в частности, определялась и идея Эйзенштейна, по которой каждое движение в опере должно было стать «руной» – знаком (подобным знаку древнегерманского рунического письма), имеющим определенное значение.