Очерки по истории семиотики в СССР

| Вяч. Вс. Иванов Очерки по истории семиотики в СССР | Глава первая | Глава вторая | Глава третья | Глава четвертая | Литература |

1.

С точки зрения теории знаков (семиотики) художественное произведение можно рассматривать как текст или знак, состоящий из нескольких уровней. В наиболее простом случае под текстом понимается последовательность знаков, а под знаком – структура, включающая означаемую (signifié) и означающую (signifiant) стороны знака. Однако для семиотического исследования искусства существенно то, что текст (высказывание) может выступать и как единое целое, не членящееся на отдельные самостоятельные знаки, обладающие значением, хотя при этом нечленимый на знак текст может разлагаться на отдельные компоненты – «фигуры» (по терминологии Ельмслева, принятой в последних работах Бенвениста, где особенно четко сформулирована эта мысль, впервые еще в конце 20-х годов намеченная М.М. Бахтиным). Такими фигурами, не имеющими самостоятельного значения и поэтому не являющимися знаками, могут быть, например, отдельные цветовые пятна на картинах тех художников нового времени, которые (в отличие от некоторых школ иконописи) не пользовались символикой цветов (при использовании этой последней каждое цветовое пятно имеет свое собственное значение и поэтому выступает как знак – подобно зеленому цвету, означавшему бессмертие в египетских текстах Пирамид).

Можно условно называть весь такой членящийся на фигуры, но не на знаки текст, например, все живописное произведение в целом, знаком, хотя ввиду его размеров и сложности сопоставление со знаками (например, словами) естественного языка не окажется в этом случае наглядным; но в пользу такого употребления термина «знак» говорит то, что и в некоторых языках один знак-слово существенно сложнее по своей структуре (и существенно больше по величине), чем более нам привычны слова европейских языков. Так, в инкорпорирующих-полисинтетических языках индейцев Северной Америки и в северо-западнокавказских языках внутрь одного знака-слова входит по существу эквивалент целого высказывания: абазинское дrIахI-напIы-цIашвад ‘он попал в наши руки’ формально является одним (инкорпорирующим) словом, но внутри него находятся не только фигуры (фонемы – звуковые единицы), но и целые знаки-слова (напIы ‘рука’).

Другим существенным уточнением, вносимым в теорию эстетического знака современным развитием семиотики, является то, что знак представляет собой сложную структуру, которая, например, в естественном языке описывается как состоящая из нескольких уровней. Отношения между единицами этих уровней формализуются в порождающей грамматике с помощью правил переписывания (развертывания – rewriting rules у Хомского). То, что на ранних этапах развития семиотики именовалось означаемой и означающей сторонами знака, представляет собой только сообщения на входе (input) и выходе (output) всей знаковой структуры. Но как для лингвистики, так и для семиотики в целом и отдельных ее ветвей (в том числе занимающейся исследованием искусства), наибольший интерес представляет соотношение между разными уровнями внутри знаковой структуры.

Эти уровни, по которым могут быть расклассифицированы различные художественные средства, располагаются между замыслом (представляющим собой высший уровень или означаемую сторону художественного произведения) и конечным его воплощением в последовательности сигналов, воспринимаемых органами чувств. Последнюю можно назвать означающей стороной, или низшим уровнем художественного произведения. Знаковый характер художественного произведения предполагает наличие не меньше чем двух этих уровней, обязательно не совпадающих друг с другом (поэтому, например, не является художественным произведением деловая фотография для паспорта или другого документа, где изображение не должно выражать никакого замысла).

В наиболее простом случае означаемая сторона художественного образа может быть отождествлена с концептом (смыслом – Sinn, в терминах Фреге (Frege) и логиков, за ним следующих), означающая сторона – с детонатом: образный смысл (концепт) красного флага в кинофильме Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» может быть раскрыт словами, описывающими идею восстания, тогда как денотатом этого образа («образа-знака», согласно теории киноязыка П. Пазолини) является самый предмет – флаг. Подобные однозначные образы характерны для интеллектуального кино Эйзенштейна, интеллектуального театра Брехта и других образцов современного «ангажированного» («завербованного») искусства, где у каждого художественного образа предполагается четкая прагматическая функция (социальный заказ), а также для более ранних образцов программного искусства, в частности, ритуального (ранние архитектурные памятники, своей формой воспроизводящие определенную, например, четырехчленную модель мира; иконы; священные действа и мистерии; некоторые виды духовной музыки и т. п.).

Для художественного произведения с четко выраженными концептами допустим перевод на другие языки (в случае словесного искусства) или транспонирование их средствами другого искусства. Так, здесь возможно создание музыкального эквивалента стихотворному тексту, например, в 13-й и 14-й симфониях Шостаковича, или тексту прозаическому в операх «Катерина Измайлова» и «Нос» того же композитора и в «Свидетеле из Варшавы» Шенберга. Такой перевод или транспозиция невозможны в тех произведениях искусства, где на первый план выдвигаются собственно эстетические задачи, формулируемые прежде всего в терминах соотношений между разными уровнями знаковой структуры или соотношений внутри одного уровня.

В таких случаях часто концепт может быть описан лишь негативно – при сопоставлении с отличными от него концептами других произведений; эта негативная установка отчетливо выражена в термине «антитеатр», относящемся к пьесам театра «абсурда» (Хармс, Введенский, ранний Ионеско, Беккет, Олби), где, в отличие от пьес драматургов других школ, концепт либо отсутствует, либо намеренно противоречит денотату. При отсутствии заданного концепта на первый план выдвигаются не семантические, а синтаксические задачи. Наличие не менее двух уровней в художественном образе обеспечивается в этом случае благодаря несовпадению изображения с эталоном, считающимся (для обычного восприятия) нормальным по отношению к данному денотату (остранение в словесном искусстве, например описание оперного спектакля в «Войне и мире», или художественная деформация, характерная для ранних стадий искусства и для отдельных крупнейших художников позднейших эпох: Микельанджело, Эль Греко, Роден, и особенно последовательно проводимая в кубизме, например у Пикассо). С теоретико-информационной точки зрения при остранении (новом показе) предметов, восприятие которых автоматизировалось, передается существенно большее количество информации.

Низший уровень (означающая сторона) художественного образа образуется материальными сообщениями, кодирующими замысел: звуками речи в поэзии, цветовыми пятнами в живописи, линиями в графике, объемами и поверхностями в скульптуре. В тех современных искусствах, где концепт характеризуется чаще всего негативно, обнаруживается стремление соотнести этот негативный концепт непосредственно с низшим уровнем художественного образа («заумная» поэзия Хлебникова и дадаистов, беспредметная живопись). В этих случаях изобразительность (соотнесенность с денотатом) может быть сведена к минимуму (как это обычно в непрограммной музыке или архитектуре), а перевод или транспозиция принципиально невозможны.

Различные уровни художественного образа (например, низший – звуковой и более высокий – семантический в поэзии) оказывают влияние друг на друга. Структура художественного образа на каждом уровне в поэтическом языке зависит не только от высшего уровня (замысла), но и от ограничений, наложенных на низший уровень выбранной автором формой.

С лингвистической точки зрения работа писателя состоит в отборе единственного текста, удовлетворяющего эстетическим критериям, из всего возможного числа фраз (или более обширных текстов), передающих некоторое содержание. Особенностью обычного (естественного) языка, благодаря которой делается возможным словесное художественное творчество, является многообразие синонимических способов передачи одного и того же значения (в отличие от полной однозначности, к которой стремится язык науки). Мера равноценных способов передачи одного и того же содержания h2 может быть в принципе вычислена на основании таких экспериментов, как, например, осуществление разными лицами перевода одного и того же иностранного текста или пересказ одной и той же ситуации (или же с помощью машинных экспериментов семантического синтеза). Для поэтики, в частности для проблемы метафорического и метонимического стилей, исключительное значение имеет соотношение между этим коэффициентом h2 и коэффициентом β, характеризующим ограничения, налагаемые на текст стихотворной формой. Благодаря этим ограничениям существенно уменьшается число текстов, из которых производится выбор. Последний коэффициент может быть вычислен благодаря успехам современного статистического стиховедения.

Применяя к исследованию стиха идеи теории информации, А.Н. Колмогоров исходит из того, что (в согласии с трудами создателя теории – Шеннона, развитыми в многочисленных работах последних десятилетий) может быть экспериментально определена энтропия естественного языка. Поэтому можно построить модель творческого процесса, понимаемого как распределение «расходов энтропии» (в пределах возможностей языка).

Согласно Колмогорову, энтропия языка H складывается из h1-информационной емкости языка, т.е. количества разных мыслей, которые могут быть изложены в тексте данной длины, и h2-меры равноценных способов изложения одного и того же значения: H = h1 + h2. Если коэффициент β, характеризующий формальные ограничения, накладываемые стихотворной формой, больше меры синонимии языка (β > h2), то выражение заданной мысли в данной форме невозможно. Таким образом, неравенство h2 > β оказывается необходимым условием поэтического творчества; им определяется, в частности, соотношение между сложностью поэтической формы (т.е. величиной β) и числом образных употреблений слов, увеличивающим величину h2.

Из открытой А.Н. Колмогоровым роли неравенства h2 > β следуют чрезвычайно существенные выводы для описательной и исторической поэтики: при увеличении сложности стихотворной формы (т.е. при увеличении β) должна быть увеличена и гибкость языка данного автора (h2). Это оказывается достижимым благодаря разрешаемому структурой языка увеличению числа образных (переносных или метафорических) употреблений или многозначности каждого слова (что увеличивает соответственно синонимию в широком смысле слова, т.е. гибкость языка). Обратно, расширение числа метафор для переносных употреблений слова создает условия для увеличения числа формальных приемов (рифм, звуковых повторов и т.д.) в данном тексте.

В строфах Пастернака, описывающих море в его поэме о 1905-м годе, такие цепочки слов с одинаковыми или сходными фонемами, как рьяности – прячась – пряность, допотопный – расторопный, свирепеет – сатанеет, по-своему – воет, по сваям – по-своему, не могли быть употреблены, если бы поэт не использовал бы этих слов в метафорическом смысле (характерен контраст с отсутствием звукописи и метафоричности в последующих строфах). Поэтому взаимозависимость между усложненностью заданной поэтической формы и образностью поэтического языка, характерная для многих восточных поэтических традиций и для определенных периодов истории европейской поэзии, оказывается выводимой из указанной математической закономерности.

Стихотворная форма с заданным метром и с обязательным повторением одних и тех же рифм в заданном порядке, которой написаны, например, сонеты Гонгоры или «баллады» из «Второго рождения» Пастернака («На даче спят» и «Дрожат гаражи автобазы»), по-видимому, предполагает в принципе употребление поэтом большего числа образных выражений, чем свободный стих. Именно поэтому свободный стих столь широко используется в таких образцах публицистической или интеллектуальной поэзии с четко очерченными значениями слов, как стихи Брехта.

Распространение свободного стиха в новейшей поэзии естественно связывается с преодолением традиционного противопоставления поэтического и разговорного языка. В указанном отношении свободный стих XX в. можно сравнить с белым стихом предшествующих столетий (при этом в обоих случаях относительное уменьшение ограничений, накладываемых звуковой организацией стиха, может компенсироваться усложнением смыслового строения текста, что заставляет внести соответствующие поправки в приведенные выше общие рассуждения). Сама по себе тенденция к приближению языка поэзии к разговорному языку многократно ощущалась и в предшествующие эпохи, но только во второй половине XX в. увеличение роли свободного стиха, функционально сближающегося с «киноправдой» (где язык реальных событий подвергается минимальной монтажной деформации, как в свободном стихе минимальной деформации может подвергаться семантика языка естественного), ведет к изменению верного для более ранних эпох тезиса о том, что метафоры преобладают в языке поэзии, метонимии – в прозе (характерна, впрочем, роль метонимического «крупного плана» в классической японской поэзии, с которой сближается и современный свободный стих). Господство метафорической установки предполагает выдвижение на первый план парадигматических отношений, тогда как метонимический стиль всегда характеризуется ролью синтагматических отношений по смежности (Якобсон 1973).

Помимо парадигматического разделения по уровням, структура художественного произведения может исследоваться синтагматически – с точки зрения выделения отдельных составных частей внутри художественного произведения; каждая из таких частей в свою очередь может рассматриваться как художественный текст (например, эпизод внутри фильма, монтажная фраза внутри эпизода, кадр внутри монтажной фразы). Замысел целого (произведения как художественного образа) не выводится из суммы концептов составных частей, каждая из которых приобретает свою функцию только в пределах всего произведения (монтаж в немом кино и в некоторых новейших звуковых фильмах, например, у А. Рене; композиция новеллы и романа и т.п.). Обычный предмет повседневной жизни (колесо от брички в «Мертвых душах») может рассматриваться как знак некоторой ситуации, из-за чего получает особую значимость. Персонажи в литературных произведениях так же могут быть описаны прежде всего по их синтаксическим (сюжетным), функциям.

Принципиально отличны друг от друга те виды искусства, низший уровень которых строится из дискретных единиц (например, звуков речи – фонем) и непрерывные виды искусства (например, кино, где кадр, особенно кадр-эпизод в современном метонимическом кино, в реальном восприятии неразложим на отдельные дискретные знаки). По отношению к низшим уровням художественного образа, строящимся из дискретных элементов – «фигур», уже оказалось возможным построение математических моделей (в стиховедении), определение количественной меры сложности художественного образа методами теории информации (расчеты затрат энтропии языка на художественную форму, например, в «Евгении Онегине» около 13 двоичных единиц информации на одну строку, по А.Н. Колмогорову).

Это, в свою очередь, дает возможность описать художественный образ как результат действия автомата, перерабатывающего первоначальный замысел. Для такого автомата применительно к поэзии может быть дана оценка его сложности и временных характеристик (из которых, в частности, следует принципиальная трудность автоматизации художественного творчества по сравнению с другими видами интеллектуальной деятельности). Знаковая структура может быть интерпретирована как программа работы автомата, откуда следует возможность моделирования ряда эстетических проблем (Колмогоров 1965, 1969).

Наличие строгих синтаксических правил следования «фигур», единиц низшего уровня, складывающихся в единицы высшего ранга, последовательности которых тоже закономерно организованы, характерно для классической европейской музыки в отличие от некоторых направлений новейшей музыки, где, как и в беспредметной живописи, осуществляется, согласно К. Леви-Строссу, наибольшее приближение к одноуровневому искусству (с наименее сложной структурой художественного образа, не являющегося в этом случае знаком в обычном смысле) (Леви-Стросс 1964, 1972).

Выделение алфавита (набор) элементов – «фигур», из которых строится низший уровень художественного образа, проведено по отношению к таким формализованным системам, как классический балет (набор основных положений) и пантомима (алфавит основных движений, по системе М. Марсо), древнеиндийская скульптура (где в местной традиции выделены основные жесты, соответствующие и основным элементам индийского танца). Для более высоких уровней, непосредственно связанных с концептом, синтаксические правила следования элементов установлены в дискретном случае по отношению к таким фольклорным произведениям, как русская народная сказка (с жестко определенной последовательностью действий или функций), и сказки некоторых других народов, загадки (представляющие собой удобную простую модель для изучения структуры текста), заговоры. Такие же четкие синтаксические правила обнаруживаются и в произведениях современной массовой культуры (детективный роман и новелла, голливудский фильм), но в этом случае под вопросом остается принадлежность их к числу художественных.

Модель, предполагающая наличие замысла и низших уровней, может быть использована как при описании произведений искусства, так и при исследовании художественного творчества. При этом предполагается, что для воплощения своего замысла автор произведения отбирает некоторое число элементов из обширного репертуара, представляемого в его распоряжение грамматикой и словарем естественного языка (в поэзии), определенной 5-тоновой, 7-тоновой, 12-тоновой и т.п. системой (гаммами в музыке), набором допустимых движений (в балете), запасом повседневных ситуаций (в художественной прозе, кино и т.д.).

Можно предположить, что отчасти перебор астрономически огромного числа вариантов, без которого нельзя полностью обойтись при моделировании решения таких задач, на практике сокращается благодаря наличию множества людей искусства, например, писателей, подготавливающих появление одного крупного писателя (как Пушкин был подготовлен меньшими поэтами XVIII и начала XIX вв.). При этом перебор осуществляется всем обществом, совокупно читающим своих писателей. Поэтому препятствия, которые могут возникнуть перед обществом при решении этой коллективной задачи, пагубно отразятся на результатах литературного развития: так, например, особенно вредной может быть практика литературного редактирования, устраняющая из текста элементы, несущие информацию, в частности, необычайные сочетания слов, содержащие наибольшее количество информации в точном смысле этого слова.

С этой точки зрения особенно существенной задачей литературоведения оказывается тщательное исследование того, как отдельные частные достижения в творчестве крупных поэтов подготавливаются всей предшествующей литературой (например, большой материал, относящийся к использованию традиций XVIII и начала XIX вв. Пушкиным, был собран в исследованиях таких наших пушкиноведов, как Г.А. Гуковский, Г.О. Винокур, Б.В. Томашевский и др.). Сходный материал накоплен шекспироведением, исследовавшим преобразование дошекспировской традиции на уровне мотивов и сюжетов у Шекспира. В пределах творчества одного писателя «персональная филология» – исследование черновиков и версий одного произведения – может содействовать уяснению еще неясных путей отбора. В киноведении также возможна постановка сходных задач там, где сохранилось много промежуточных материалов, позволяющих восстановить историю фильма. По существу литературоведение в указанных областях может дать опору для построения моделей, подобных современным кибернетическим моделям биологической эволюции.

Рождающаяся в новейших математических и литературоведческих работах стохастическая поэтика в той же мере, что и современная биология, исходит из роли случая в эволюции сложных структур. Понятие отбора прямо связано с представлением о нарушении традиций. В поэтике мы находим аналог к устойчивости видов (таковы традиционные жанровые формы, начиная с фольклорных) и мутациям. При этом можно говорить о литературном развитии (в частности, в европейской литературе XX в.), направленном в сторону мутаций. Особенное значение и для литературной теории, и для эксперимента (например, сюрреалистического) имеет принятие случайного как метода (в этом отношении несомненный интерес представляет алеаторика в музыке, предшественником которой считают уже Моцарта, интересовавшегося возможностями случайного составления музыкальных произведений). Отбор осуществляется путем выбора из большого числа случайно получаемых структур. В художественной литературе те сообщения, которые с точки зрения теории информации несут шум, могут быть переработаны в такие, которые в составе литературного текста являются носителями информации. В этом и состоит преобразование фраз обиходного языка, включаемых в художественный текст.

В эстетических исследованиях Эйзенштейна с той точки зрения, которую в современных терминах можно назвать семиотической, детально исследовано соотношение между образом (соответствующим означаемому в семиотике) и изображением (соответствующим означающему). При этом всякий раз Эйзенштейн исследует взаимоотношение образа и изображения с обозначаемыми предметами (денотатами) и идеями (концептами). Характер этих взаимоотношений вытекает из теории выразительности: необходимость достижения максимального воздействия произведения на человека, его воспринимающего, часто требует несовпадения образа с изображением, изображения с денотатом и т.п. Различные возникающие при этом возможности были отдельно изучены Эйзенштейном. Согласно Эйзенштейну, лейтмотив в каждом из его фильмов, пронизанных сквозной темой, дается трояким способом: предметным изображением, возгласом и титром (GP).

Эти три типа показа темы отвечают трем ступеням представления предмета. Первая из них – такая, которая не отделена от видимости самих предметов. В качестве иллюстрации в одной из своих заметок Эйзенштейн упоминает философов из академии Лапуты, в «Путешествиях Гулливера» у Свифта, изъяснявшихся с помощью демонстрации предметов. Вторая стадия, по Эйзенштейну, характеризуется «полуосвобожденностью от чувственного комплекса», связанного с предметом; этот «звукокомплекс» Эйзенштейн сравнивает с диспутами буддистов, во время которых исследовалось соотношение предмета и имени. Наконец, титры соответствуют «чистой абстракции – депиктографированному начертанию» (GP), т.е. начертанию, свободному от изобразительности.

Эйзенштейн, по его собственным словам, еще в детстве испытал сильное впечатление, «когда впервые узнал, что то, что мы полагаем совершенно абстрактно самостоятельным – наши собственные имена, есть не более, как весьма предметные обозначения, только высказанные на мало известных нам в обиходе и обычно мертвых языках» («Глава о Достоевском», М; в качестве примера Эйзенштейн приводит свое собственное имя: «Сергиус – значит ‘почтенный’»). Проблема постепенного превращения конкретного предметного обозначения в иероглифический знак для отвлеченного понятия становится одним из главных предметов размышлений Эйзенштейна в то время, когда он приступает к решению задач интеллектуального кино. Но еще раньше сходные вопросы возникали перед ним при работе в театре.

Опыт, накопленный в этих областях экспериментального искусства и при занятиях иероглификой, осмысливается в статье «За кадром» – послесловии к книге «Японское кино» Н. Кауфмана. Статья посвящена разбору тех черт японской культуры, которые, с точки зрения Эйзенштейна, являются кинематографическими, хотя и лежали тогда еще за пределами кино («за кадром»). Статья начинается с анализа иероглифики. Эйзенштейн показывает, как древнее изображение лошади превращается в иероглиф  ‘лошадь’ по-китайски читающийся ма, по-японски умма (т. 2, 284). Здесь Эйзенштейн формулирует закономерность, характерную для всех типологически поздних иероглифических систем письма. В них почти полностью устраняются элементы изобразительности, еще сохранявшиеся в полупиктографических, отчасти сходных с рисунками, знаках раннего письма.

‘лошадь’ по-китайски читающийся ма, по-японски умма (т. 2, 284). Здесь Эйзенштейн формулирует закономерность, характерную для всех типологически поздних иероглифических систем письма. В них почти полностью устраняются элементы изобразительности, еще сохранявшиеся в полупиктографических, отчасти сходных с рисунками, знаках раннего письма.

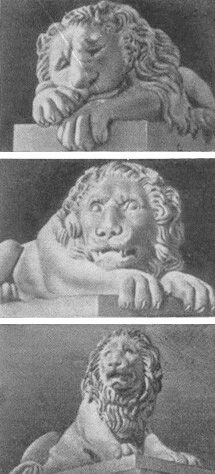

Эволюция знаков-символов, возникающих из конкретных изображений, Эйзенштейна заинтересовала очень рано. Обсуждая мысль психиатра Кретчмера о развитии письма путем формального сокращения серий знаков-образов, Эйзенштейн замечает, что его это волновало «...очень давно еще с детства»; например в латинском L ему виделся контур очертания профиля лежащего льва (попутно можно заметить, что самый образ лежащего льва, связанный с зарождением методов интеллектуального кино в «Потемкине», с детства входил в «запас» образов, занимавших Эйзенштейна).

Преобразование означающей (внешней) стороны письменного знака, становящейся все более условной, обычно связано с тем процессом, который Эйзенштейн детально прослеживает в «За кадром» и других своих работах тех же лет. Речь идет о том, что в семиотических терминах может быть названо превращением знака-изображения (icon) или указателя (index) в знак-символ (symbol).

Для всякого знака характерной является двусторонность, то есть наличие внешней (означающей) стороны (написания в письменном языке, звучания в устном языке), соотнесенной со значением – концептом и с некоторым предметом (или чаще всего классом предметов) – денотатом. Связь между означающей стороной знака, с одной стороны, и значением и денотатом, – с другой, может быть различной. В знаке-изображении (например, на картине в предметной живописи) означающая сторона воспроизводит денотат (хотя бы частично); знак-указатель, например, стрелка, показывающая, куда идти, ограничивается сигналом, указывающим на предмет. Наконец, для знака-символа (например, для большинства слов языка) характерна полная условность связи между означающей стороной, значением и денотатом.

Интересовавшие Эйзенштейна знаки-символы иероглифической письменности обычно проходили путь развития от наиболее прямой (изобразительной) связи начертания и значения к наиболее окольной – условной.

Эволюция знаков-изображений, становящихся знаками-символами, имеет место не только при превращении рисунков-пиктограмм в стилизованные иероглифы-символы и при грамматикализации, когда самостоятельное слово становится грамматическим знаком, но и при развитии ритуалов и социальных институтов.

С этой точки зрения изучен процесс развития конкретного ритуального символа – знака неба, солнца, грома или быка, становящегося позднее синтаксическим знаком особой социальной функции – царем (архаические ритуалы, связанные с символикой царской власти, реконструированы Эйзенштейном в его последнем фильме). По мере развития царской власти она абстрагируется от первоначальной символической функции, к которой сводилась роль царя во всех древних обществах, не знавших выделенного устройства для управления (Хокарт 1963; Иванов 19696).

Устранением черт изобразительности объясняется и развитие игр, где деление на две группы фигур (шашек или шахмат) или на две команды (как в футболе) некогда воспроизводило социальную (дуальную) организацию, как в шашках древнейших культур долины Инда и в шашках народов Сибири, а затем свелось к чисто синтаксическим правилам устройства данной игры. Возможность соотнесения каждой из команд с солнцем или ночью еще сохранялась в играх все той же древней Мексики, архаичность которой столь привлекала Эйзенштейна. Оживление древней ритуальной функции игры, например, футбола, когда каждая из команд снова соотносится с какой-либо социальной группой, является примером того регресса к древним формам, черты которого в современной жизни, возникающие, в частности, под влиянием аффекта, внимательно изучал Эйзенштейн.

Это же развитие прослеживается и при изучении орнамента, где первоначальная непосредственная связь с денотатом может быть восстановлена только исторически. Как отметил Эйзенштейн, самой архаичной формой орнамента является такая, где обозначаемый предмет сам себя обозначает. Эйзенштейна очень занимала история орнамента, материалы для изучения которого он подбирал в своей библиотеке по разным странам мира (о чем он упоминает и сам в одной из своих записей об орнаменте).

Говоря об основных чертах искусства, проявляющихся в его «первообразе» (орнаменте, которому посвящены многие заметки Эйзенштейна), он отмечает, что «в самой ранней стадии орнамента изобразительность отсутствует вовсе. На месте изображения – просто сам предмет, как таковой: на нитку натянуты когти медведей, или зубы океанских рыб, просверленные раковины, засушенные ягоды или скорлупа» (М., отрывок «Снимать нельзя. Пишу»).

В соответствии с этой точкой зрения Эйзенштейна, показ предмета как такового в искусстве XX в. вместо изображения предмета (например в коллажах кубистов) можно было бы считать регрессом к начальным стадиям искусства, что соответствует одной из основных мыслей его «Grandproblem».

Дальнейшие тенденции развития орнамента связаны с постепенным развитием изобразительных черт, становящихся все более условными.

По мнению Эйзенштейна, росписи перуанской керамики, многократно им анализируемой, поражают своим рисунком именно потому, что в степени ее графической и цветовой застилизованности совершенно невозможно ухватить источники внешних впечатлений, их породивших» (М., отрывок «Снимать нельзя. Пишу»).

Точно так же Эйзенштейн (с художественной проницательностью предвосхищая выводы, подтвержденные недавними исследованиями древнего центральноамериканского искусства) говорит о возможности разгадать в орнаментах майя «бесконечные вариации на тему силуэтов верхней челюсти кайманов и крокодилов» (там же).

Потеря изобразительности, являющаяся, следовательно, результатом развития в одном и том же направлении в самых различных системах знаков, интересовала Эйзенштейна в особенности тогда, когда она была связана с соединением двух знаков в один. В той же статье «За кадром», на примере второй категории иероглифов (хой-и, ‘совокупных’) Эйзенштейн показывает, как путем монтажа совершается переход от изображения предмета к передаче понятия (т. 2: 284–285).

Часто об Эйзенштейне говорят как о теоретике, переоценивавшем роль монтажа в кино (Миша 1951, Метц 1964) и распространявшем этот принцип на все виды искусства (Метц, 1968: 40–41).

Но он сам отошел от крайностей своих ранних теоретических работ с их установкой на короткий монтаж в узком (технически-кинематографическом) смысле. В трактатах поздней поры, как и в статье «За кадром», им предшествующей, его занимает не столько монтаж в общепринятом смысле, сколько «синтаксис языка форм искусства» (т. 3: 218), в частности, «звукозрительный синтаксис кинематографа» (т. 3: 474).

Здесь даже терминология совпадает с развившейся в самое последнее время семиотической, где под синтаксисом понимаются правила сочетания друг с другом каких-либо знаков, передающих определенное значение, будь то сочетания звуков в словах, слов в предложении, комбинации цветовых пятен на картине, иероглифов в иероглифической надписи или кадров в фильме. Первые десятилетия нашего века характеризовались исключительным вниманием к синтаксису различных знаков как в искусстве (кубизм, дадаизм, монтажный кинематограф), так и в науке (дескриптивная лингвистика, метаматематика, логический синтаксис и т.п.). В этом смысле ранние фильмы Эйзенштейна с их подчеркнутой установкой на монтаж и соответствующие его теоретические декларации отвечали духу времени; позднее сам он видел признак юности в «осязаемости контрапунктического построения» в «Потемкине» (т. 3: 290).

Но для нынешнего семиотического подхода к произведениям искусства эстетические исследования Эйзенштейна представляют особый интерес не там, где он, следуя вкусам своего времени, занимался прежде всего синтаксисом как таковым, а там, где (как в статье «За кадром») Эйзенштейн синтаксис превращал в средство изучения семантики, что находит соответствия в работах по логической семантике. Эйзенштейн исследовал, как синтаксическим сочетанием двух изображений (например, двух пиктограмм или иероглифов) передается «графически неизобразимое». Этот принцип Эйзенштейн считал основным и для иероглифики задуманного им интеллектуального кино, которое отошло бы от фотографической изобразительности.

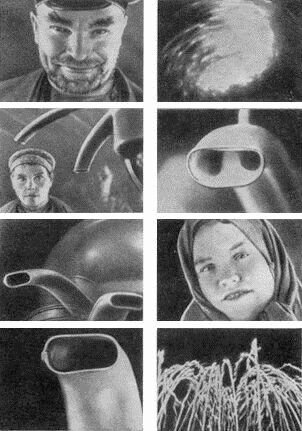

Анализируя в своем дневнике сразу же после завершения работы над «Октябрем» монтажную фразу «Боги», ставшую затем его «парадным примером» («Paradebeispiel») интеллектуального кино, Эйзенштейн писал, что при всем изобразительном различии вошедшие в эту фразу «куски похожи... по линии их значения... барочный Христос и деревянный болван – совсем не похожи, но значат одно и то же» (ДЭ, т. IV, стр. 50; подчеркнуто Эйзенштейном; позднее Эйзенштейн пробовал найти и черты пластического сходства между этими кусками монтажной фразы «Боги»).

| Рис.7. Монтажная фраза со статуями из кинофильма «Октябрь»  |

После постановки «Октября» Эйзенштейн старается понять, как в удавшихся местах фильма он сумел последовательностью изобразительно различных кадров передать одно значение. 2 апреля 1928 г. он записывает в своем дневнике: «Блестящий способ придания однозначности кадру – это его повтор. Очень сложное барокко Иорданской лестницы + Керенский + 2 адъютанта + статуи etc. – очень мало похож на “однозначный” значок. Повтором он становится одного значения – “вознесение”» (ДЭ, т. IV, стр. 20) (рис. 7). Выделив процитированную мысль тремя чертами с обеих сторон, он затем поясняет ее по-французски: «Il se souligne lui-meme» ‘Он (т.е. знак-кадр) сам себя подчеркивает’.

В занятиях теорией значения знака-кадра в интеллектуальном кино постоянно чувствуется проводимая Эйзенштейном аналогия между монтажными фразами и последовательностями иероглифов в дальневосточной иероглифике. Дневниковая запись «я очень пользуюсь всеми параллельными чтениями и параллельными значимостями» (ДЭ, т. IV, стр. 30) напоминает о структуре параллельных фонетических чтений одного иероглифа в японской иероглифике (с этой точки зрения прекрасно описанной самим Эйзенштейном). Выделяя в книге Гране о древнекитайской мысли описание характерных для китайской письменности сочетаний смысловых (идеографических) знаков, например, знака со значением «одежда», и знаков фонетических (например, знака ли, означающего при идеографическом употреблении «село»), в составе сложных иероглифов (ли ‘подкладка’), Эйзенштейн отмечал сходство принципов построения этих сочетаний с тем, что он называл «би-механическим» (PC: 44,51).

Гране прав в том, что касается принципов построения сложного иероглифа из простых. Здесь (как это многократно подчеркивал в своих статьях Эйзенштейн) целое складывается из двух образных (а не логических) значений – в отличие от логических языков и от современных искусственных [мета] языков для записи значений слов естественных языков.

Оригинальность идеи Эйзенштейна заключалась именно в выдвижении на первый план тех черт естественных языков, которые (в соответствии с идеей «Основной проблемы») не укладываются в рамки логики, хотя это и не всегда мешает использованию подобных «дологических» знаков для передачи сообщений, относящихся к более высоким (в эволюционном смысле) сферам интеллектуальной деятельности. По мере того, как семиотика «во втором поколении» от изучения логических языков начинает переходить к знаковым системам и текстам других типов, становится ясным значение идей Эйзенштейна, обнаружившего черты, существенные для структуры знаков этих систем.

Сформулированные Эйзенштейном принципы комбинаций иероглифов обнаруживаются не только в дальневосточной иероглифике, с которой был знаком Эйзенштейн, но и в египетской (Быстржыцка 1970).

Для Эйзенштейна существенным было то, что при монтаже, то есть при соединении в синтагматической последовательности двух знаков-изображений (иероглифов или кадров кино), каждый из которых может соотноситься с конкретными предметами (денотатами этих знаков), они в сочетании друг с другом становятся сложным абстрактным символом, соотносящимся с новым концептом, но не с этими денотатами. Позднее Эйзенштейна к сходным выводам пришел при семантическом исследовании китайской иероглифики синолог Рейфлер (Рейфлер 1949).

Для иллюстрации степени близости всех рассматриваемых исследований существенно то, что изложенное Рейфлером наблюдение об универсальном (повторяющемся в самых различных устных и письменных языках) характере связи значений ‘солнце’ и ‘один, единственный, одинокий’ может быть разъяснено в свете выводов исследований об универсальной роли символа солнца – царя как центра ритуала, что позволяет объяснить и древнейшую форму китайского иероглифа, изученного Рейфлером: круг с точкой в центре. Значения ‘один, единственный, одинокий’, связываемые с царем, послужили семантическим и эмоциональным ключом к решению темы Ивана – в особенности в замысле нереализованной до конца III серии фильма Эйзенштейна. Здесь, как обычно, Эйзенштейн добивается воссоздания архаичного ритуала и понятий, за ним стоящих; характерно, что Эйзенштейн считал весьма архаическим символ круга, лежащий в основе реконструированной Рейфлером связи понятий.

Исследование иероглифики с той точки зрения подводит к открытию семантических законов, общих для всех языков мира (или к универсальной семантике). Достаточно сказать, что образование значения ‘плакать’ из сочетания ‘вода’ и ‘глаз’, упомянутое в статье Эйзенштейна «За кадром» при разборе соответствующего китайского (и японского) сложного иероглифа (образующегося соединением двух простых), находит соответствия во множестве языков. Те законы соединения конкретных («изобразительных») значений в пределах одного сложного знака, которые Эйзенштейн изучал на материале иероглифов, действуют в большинстве языков (если не во всех языках). В частности, данными самых разных языков (в особенности, древних и архаичных), подтверждается мысль Эйзенштейна в «Монтаже» о том, как «родится глагол, процесс из сопоставления двух результатов: начального и конечного, например, кинофеномен как мы его описали из двух рядом стоящих клеток. Или практика китайского иероглифа, которая дает понятию действия «подслушивать» родиться из столкновения двух (существительных) предметов: изображения «двери» и изображения «уха» (т. 2: 429).

Для решения на материале культуры нашего века занимавшей Эйзенштейна проблемы единства разных областей научной и художественной деятельности огромный интерес может представить сравнение цитированного описания «кинофеномена» у Эйзенштейна с тем, как понимается в логике, вслед за Витгенштейном, строение языковых «картин» мира: в каждой такой картине сцепление двух предметов передает отношение между этими предметами (Моррисон 1968 : 54). Характерное для научных и художественных (в частности, монтажных) картин мира этого периода использование дискретных единиц делало особенно важным исследование того, как строятся комбинации дискретных единиц для передачи непрерывного процесса.

В теоретических занятиях Эйзенштейна намечался семантический синтаксис – исследование того, как комбинации конкретных предметных значений передают значение отвлеченного целого – процесса: «Звук японской флейты «яку» настолько выразителен в своей тоске мольбы, что пиктографический портрет инструмента... в соединении... с иероглифом головы читается как «мольба – умолять» (т. 4: 234).

Эйзенштейн очень бы обрадовался, если бы он узнал, что сформулированный им принцип был заново открыт благодаря сопоставлению его фильмов с искусством древней Мексики, которое он считал столь близким своему творчеству. В недавней богатой тонкими наблюдениями книге американиста Фердинанда Антона о древнемексиканской культуре в качестве наиболее характерной стилистической черты древнемексиканской поэзии отмечается соположение двух понятий, которые выражают третье неназванное слово. Не зная, по-видимому, о многократно выражавшемся убеждении Эйзенштейна во внутреннем тождестве мексиканской культуры и его собственного мироощущения, Ф. Антон как бы развивает эту мысль Эйзенштейна, говоря, что в древнемексиканской лирике «это стилистическое средство сходно с монтажной техникой великих мастеров советского немого кино, для которых не столь важно было рассказать о чем-либо, сколько вызвать определенные ассоциации посредством соположения образов» (Антон 1965 : 111).

Имеются в виду такие обороты древнемексиканской (древне-ацтекской) поэзии, как choquiztli moteca ixayotl pixahui ‘грусть увеличивается (растет), слезы текут’ в значении ‘скорбь’; описательное обозначение ‘моего тела’ посредством двойной метонимии (принцип «часть вместо целого», pars pro toto, столь интересовавший Эйзенштейна) «моя рука, моя нога»; обозначение ‘богатства, красоты’ соположением ‘нефритовый камень, перья божества Кетцала’. Также строятся (подобные древнекитайским) пары ‘его слово, его дыхание’ в значении ‘его речь’, ‘вода и холм’ в значении ‘селение’, ‘копье и пика’ (или ‘вода и огонь’) в значении ‘война’, ‘цыновка и скамейка’ в значении ‘власть, достоинство’; в двух последних случаях особенно ясно сказывается сформулированный Эйзенштейном по отношению к дальневосточной иероглифике принцип обозначения неизобразимого посредством соположения двух изображений; ‘облако и туман’ в значении ‘тайна чужестранца’, ‘рубашка и верхнее платье’ в значении ‘женщина’ (ср. в киплинговских стихах «A fool there was» сходное метонимическое, но гротескное обозначение ‘прекрасной дамы’ – lady fair – по принципу «часть вместо целого»: a rag and a bone and a hank of hair ‘тряпка и кости и пучок волос’).

В позднейших своих исследованиях, сохраняя понимание «первичного феномена» кино как сведения воедино двух разобщенных явлений (т. 2: 400), Эйзенштейн настаивает па роли образа – того объединяющего начала, которое раскрывается через сопоставление кадров (т. 2: 158–160). Приводимый Эйзенштейном пример из короткой «басни» А. Бирса «Безутешная вдова» (т. 2: 157–158) строится на сочетании двух изображений – женщины и черного наряда на ней, вместе дающих образ вдовы, оплакивающей потерянного возлюбленного. Но, как замечает Эйзенштейн, для сюжета этой басни (как, например, и для загадки) существенно противоречие между «трафаретным» чтением этого сочетания и эффектом, возникающим в данном тексте, где его же следует читать по-иному. В качестве аналогичного примера можно было бы сослаться на фильм Трюффо «Новобрачная была в черном», где осуществлено соединение двух полярных трафаретных образов – невесты в белом и вдовы в черном: ее жениха при выходе из церкви после венчания убивает шальная пуля веселящихся молодчиков (сюжет фильма строится на том, что она мстит им, последовательно убивая их одного за другим).

| Рис.8. Индийская миниатюра, изображающая перенесение Вишну  |

Продолжая исследовать соотношение между изображением и образом, Эйзенштейн обращает внимание на разные виды связей между ними. По мере того, как интерес к монтажу в узком смысле, то есть к соединению нескольких кадров, у него сменяется наблюдениями над структурой каждого из кадров, на смену монтажного понимания образа приходит пластическое. Теперь и в соединяемых монтажом кадрах (как во фразе «Боги» в «Октябре») Эйзенштейн ищет то общее, что позволяет свести их в единый пластический образ (см. рис. 5).

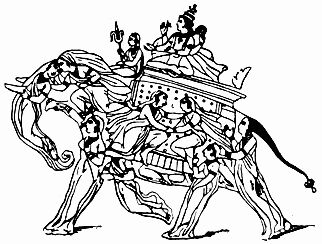

Различие и взаимопроникновение идеи обобщающего образа и изображения Эйзенштейн поясняет на примере индийской миниатюры, изображающей сонм дев, несущих бога Вишну (рис. 8). Изображение несущих Вишну девушек передает идею перенесения благодаря тому, что их очертания складываются в силуэт слона. Этот же разительный пример двойного образа привлек внимание Хлебникова, посвятившего ему целое стихотворение, начинающееся строфой:

Меня проносят /на/ /слоно/вых

Носилках – слон девицедымный.

Меня все любят – Вишну новый,

Сплетя носилок призрак зимний 1

Двойной экспозицией, сходной с образом слона на этой миниатюре, Эйзенштейн в своих ранних фильмах (например, в сцене «Гармошки» (рис. 9) и других из «Стачки») увлекался, как он сам пишет в «Монтаже», отчасти под влиянием принципов кубизма, но за ними, однако, уже предчувствовалась двуплановость всякого явления, сквозь которое «как бы второй экспозицией просвечивает обобщение его содержания» (т. 2; 456).

Другие современные Эйзенштейну крупные представители эстетической мысли, как П.А. Флоренский (в его «Анализе пространственности в художественно-изобразительных произведениях»), тоже говорили о двойственности произведения, где композиционная схема (по Флоренскому, являвшемуся предвестником кибернетики), в принципе уловимая даже с помощью фотоавтомата, отлична от смысла. «Художественное произведение всегда двойственно, и в этой двойственности коренится необходимость двойного подхода к произведению, а следовательно и двойной схемы его, соответственно с двойственностью потребного тут термина. Художественное произведение есть нечто само [по?] себе, как организованное единство его изобразительных средств; в частности, оно есть организованное единство цветов, линий, точек и вообще геометрических форм. Это единство имеет и основную схему своего строения; ее-то и называют композицией. Так, диагональное деление картин Рубенса, или центральная симметрия у Тинторетто, Ботичелли и т.д., господствующая вертикальная ось икон, или равноправие вертикали и горизонтали в греческом рельефе и т.д., все эти и подобные первосхемы, согласно которым построено некоторое произведение изобразительного искусства, они относятся непосредственно к изобразительным средствам художника: по тому или другому плану расположены на изобразительной плоскости линии, точки, цветовые пятна и поверхности...

Но, кроме того, произведение имеет некоторый смысл, организованное единство всех сред служит выражению этого смысла» (АП).

С последней формулировкой, вероятно, согласился бы Эйзенштейн, духу которого было близко, с одной стороны, исследование геометрической структуры картины (ср. данный им анализ портрета Ермоловой Серова и т.п., а также исследование геометрических схем мизансцен, в том числе диагональной у Мейерхольда), с другой стороны, обращение к смыслу целого. Но Эйзенштейна характеризует стремление раскрыть закон зависимости композиционной схемы от смысла, их взаимозависимость.

| Рис.9. Кадры с гармошкой из фильма Эйзенштейна «Старое и новое»  |

Выдвижение на первый план понятия «образа», не совпадающего с изображением, позволило Эйзенштейну дать очень глубокую трактовку закона построения вещи, который Эйзенштейн понимает как воплощение образа. Этот закон сказывается в самой технике выполнения, например, в «перипетиях волнующего бега мазка Ван Гога» (т. 3: 292). Живопись Ван Гога, на которого он ссылается едва ли не чаще, чем на какого-либо другого художника, привлекала Эйзенштейна тем, что в ней рисунок и контур «устремляются внутрь самого цветного поля, застывая средствами не только нового измерения, но и новой выразительной среды и материала: движениями мазков краски, одновременно и создающими и прочерчивающими красочные поля картины» (т. 2: 352).

Здесь невольно напрашивается сопоставление с Аленом Рене – на этот раз с последними кадрами его фильма о Ван Гоге, где передано это движение мазка. Образ для Эйзенштейна передается в изобразительном искусстве прежде всего контуром, что согласуется с приемом, характерным для многих (если не всех) его рисунков (и вызывающим естественное сравнение с рисунком Матисса; в данном случае сравнение не предполагает непременно влияния). Не было ничего более чуждого Эйзенштейну, чем «иллюзорная изобразительность» (т. 2: 271). Он неустанно подчеркивал, что образ (в частности, в кино) может быть отличен от изображения; недаром он ссылался на тогда еще малоизвестного Сёрена Кьеркегора, описывавшего картину, где образ могилы Наполеона передавался изображением двух деревьев и пустым пространством между ними. На примере архитектурного ансамбля он показывал, что «беспредметность» и «неизобразительность...» никоим образом не снимает с... ансамбля очень определенно выраженной «образности» (т. 3: 172). Но «беспредметность» (в живописи ему далекая, что видно из его полемики с Кандинским) занимала его не как таковая, а лишь как одно из проявлений образной природы искусства. Сопоставляя решение музыкальных задач в китайских пейзажах с аналогичной «чисто музыкальной игрой отдельными изобразительными мотивами» у Чурлёниса, Эйзенштейн отмечает у китайских художников «удивительное умение сочетать реальную пейзажную изобразительность ландшафта с музыкальной и эмоциональной интерпретацией его средствами композиции, остротой своего музыкального письма во много раз превосходящей симфонические абстракции» Чурлёниса (т. 3: 272).

Теория образа у Эйзенштейна предполагает не только умение отделить конкретное изображение (означающее в семиотическом смысле) от стоящего за ним абстрактного обобщенного образа (означаемого в семиотическом смысле), но и умение отделить идею изображения от данного конкретного изображения. Эйзенштейн считал очень важным развитие зрителя, при котором у него возникло бы общее представление об изображении и знаке вообще (sign-token и sign-type в современной семиотической терминологии) в отличие от частного знака (sign-event). Рассказывая в своем дневнике о случае, когда в деревне и фотографии принимаются за икону, Эйзенштейн замечает: «представление об изображении вообще у них не существует раздельно от частного случая изображения, имеющегося в их обиходе – иконы» (ДЭ, т. IV, стр. 120–121). С богоборчеством, составляющим одну из главных тем фильмов Эйзенштейна, было переплетено иконоборчество – стремление разрушить частные изображения, заменив их общей идеей, как в монтажной фразе «Боги» в «Октябре», где отрицание общей идеи бога проводится через нанизывание ряда конкретных воплощений идеи. В этом смысле для Эйзенштейна полна значения была сцена разгрома церкви в «Бежином луге».

В этой сцене (насколько о ней можно судить по сохранившимся срезкам кадров, сведенных воедино в экспериментальном фотофильме) не только показано снятие икон в церкви. Сам по себе такой эпизод (хотя хронологически его скорее следовало бы приурочить к 20-м или к началу 30-х годов, а не ко времени действия фильма) мог бы остаться показательным историческим документом (весьма важным и для сопоставления с типологически сходными иконоборческими явлениями). Здесь, как и в других случаях, исторический прототип и эксперимент Эйзенштейна оказываются близки по установке. Эта сцена вместе с тем представляет собой как бы музей в движении: изображения здесь соотнесены друг с другом (не только путем монтажа, как в «Октябре», но и внутри кадра), их показывают в то время, когда они перестают играть свою обычную (привычную) роль. Снятие икон оказывается средством их остранения и эстетизации.

Чрезвычайно характерное не только для кинематографической практики Эйзенштейна, но и для ого монтажных разборов творчества Пиранези и Эль Греко соположение разных картин здесь сочетается с проявлением того бунтарства но отношению к существующему изобразительному опыту, которое у Эйзенштейна отчасти шло именно от того, что сам он проницательно назовет «гипетрофией образности» (которую он противопоставляет гипетрофии изобразительности, т. 2: 147 и 400–402). Взрыв изобразительности у него, как и в родственных ему течениях искусства (сам он называет в этой связи кубизм и игру Мэй Лань-фана) осуществляется именно благодаря перевесу образности. Этот сугубо символический подход к искусству как к знаковой системе Эйзенштейн блестяще проанализировал в статьях о дальневосточном театре, опыт которого несомненно существенно повлиял на его собственный музыкальный кинематографический театр «Александра Невского» и «Ивана Грозного».

Эйзенштейн, как и наш крупнейший синолог – акад. В.М. Алексеев, в китайском театре видел традицию, которая при взаимодействии с современным европейским, в частности русским театром, может сообщить ему черты условности, у него недостающей. По словам Эйзенштейна, «единство конкретно-изобразительного и образно обобщенного в китайском искусстве нарушено в сторону многозначимости, обобщения в ущерб конкретно-предметному. И это нарушение как бы полярно противостоит тому нарушению этого единства в сторону гипертрофии изобразительной, на котором во многом еще стоит наше искусство...» (т. 5: 322). Точно так же Алексеев надеялся, «что китайский театр поможет театру европейскому выйти из его ограниченности и отойти от фотографического реализма и протокольного исполнения. Возможно, что он дает нам урок упрощения декораций и бутафории, усугубит стремление к декоративной схеме и условности... Я не сомневаюсь, что будущее покажет оригинальнейшие комбинации из элементов двух больших театральных искусств, существующих сейчас как антиподы (в постановках Мейерхольда, на мой взгляд, нотки китайского театра уже проскальзывают в идее «эпизодов»)» (Алексеев 1966 : 111).

Древнекитайская классическая культурная традиция насквозь символична. Противопоставление природы и культуры, которое К. Леви-Стросс кладет в основу своих структурных описаний архаических традиций, в старом Китае было развито в высочайшей степени. По словам акад. В.М. Алексеева, старинный «Китай – страна интенсивной культуры, которая не оставила ни одного явления жизни в первоначальной форме» (Алексеев 1966 : 111).

В.М. Алексеев с этой сугубой символичностью классической китайской культуры связывал и суть китайского театра. Точно так же и Эйзенштейн (не только внимательно изучавший игру Мэй Лань-фана, но и проштудировавший многочисленные синологические труды, в том числе монографию Гране о древнекитайской мысли, где ярче всего показан символический характер всей старой китайской культуры), подчеркивал, что в китайском театре «каждая ситуация, каждый предмет неизменно абстрагирован по своей природе и часто символичен...» (т. 5: 315).

В своей характеристике китайского театра Эйзенштейн тонко подметил те его черты, которые сближают его с иероглификой (т. 5: 316–320). Иероглифические обозначения аксессуаров в традиционном китайском театре далеко выходят за рамки тех, что приведены в пример в статье Эйзенштейна о Мэй Лань-фане. Эйзенштейна с его обостренным интересом к метонимии не могло бы не увлечь и то, как часто эти обозначения строились метонимически: рыба на куске холста, который на сцене держат слуги, обозначает реку, колесо на таком же холсте – телегу.

Одним из самых больших достижений Эйзенштейна в том анализе китайского театра, который в современных терминах можно смело назвать семиотическим, заключалось в изучении многозначности сценических символов, когда «один и тот же предмет в зависимости от разного с ним обращения может иметь сколь угодно разных значений» (т. 5: 316). В качестве примера Эйзенштейн приводил стол (чо-цу), который на китайской сцене «пожалуй, более, чем какой-либо иной предмет, может изображать самые различные вещи» (т. 5: 317).

Другим аналогичным примером функциональной многозначности предмета на китайской сцене Эйзенштейну служит стул (т. 5: 317), что, по-видимому, повлияло и на использование стульев как аксессуаров на занятиях Эйзенштейна во ВГИКе (зафиксированных фотографиями). Еще более детально многообразие функций столов и стульев на китайской сцене разобрал в своем исследовании о китайском театре акад. В.М. Алексеев, который в этой связи замечал: «Я не стану сравнивать эту условную манеру китайской сцены с современным конструктивизмом, ибо в ней нет нарочитости, и она лишь следствие своеобразной истории китайского театра (...но мне эта манера говорит более красноречиво). Трудно вписать все многообразие приемов китайской сцены, превосходящих многие измышления наших театральных деятелей. (Стул и стол, конечно, простейшие элементы сцены). Все, что у нас стремится к точной имитации: декорации, бутафория, костюмы, грим – все это в китайском театре лишь условное обозначение вещи» (Алексеев 1966 : 93, 96).

Эйзенштейн эту многозначность символов на китайской сцене сравнит с аналогичной многозначностью иероглифов китайской письменности и слов китайского языка, грамматическая функция которых (для классического древнего языка, где отсутствовала морфология) определяется только контекстом.

По существу на примере стола и стула в китайском театре раскрывается знаковая природа сценического атрибута, который не совпадает прямо со своим денотатом (как в реалистическом и особенно в натуралистическом европейском театре), а связан с ним условно. Оттого сравнение многозначности предмета на сцене с многозначностью иероглифа или слова не только оправдано, но более того, необходимо для адекватного описания.

Точно так же можно было бы проанализировать многообразные функции предметов в древнем японском театре, где веер мог означать пишущую кисть, меч, сосуд с вином или чашу для вина, волшебный жезл, льющийся дождь, падающие листья, проносящийся ураган, текущую реку, восходящее солнце и некоторые абстрактные состояния: умиротворение, гнев, торжество, ярость (Глускина 1965 : 37,49).

Эйзенштейн понимал, что эти черты древнего дальневосточного театра не являются уникальными. В них доведены до предела некоторые свойства театра и искусства вообще.

Условный характер знаков Эйзенштейн демонстрирует, сравнивая знаки магии, ритуала и искусства.

Временное осуществление «полного торжества чувственного мышления» происходит «прежде всего в операциях магических и ритуальных. То есть в тех случаях, когда желают добиться убедительности таких воздействий, которым стал бы сопротивляться здравый смысл. Частично такая предпосылка должна иметь место и в искусстве! С чего бы иначе стали мы рыдать перед плоской холстиной экрана, на которой прыгают тени когда-то существовавших – в хронике, или притворявшихся – в художественном фильме – людей. С одной стороны, здесь работает, конечно, вырабатываемая внутренняя «договоренность» с самим собою воспринимать известные пределы условности за реальность. Небезызвестный случай с Наташей Ростовой в театре («Война и мир» Толстого) – говорит о том, что без наличия этой «договоренности» театр, например, воздействия не производит» (GP, «Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel»). Еще более наглядным доказательством условности театрального «языка» (системы знаков) служит взаимное непонимание представителей разных театральных традиций, например, европейской и занимавших Эйзенштейна восточно-азиатских (китайской и японской).

Особенности семиотического рассмотрения театра Эйзенштейном, сказавшиеся всего отчетливее в его статьях о китайском и японском театре и о постановке «Валькирии» Вагнера, заключаются в последовательном рассмотрении знаков театра как условных символов. Но в рамках семиотического понимания театра как системы знаков возможно (и очень широко представлено в европейской театральной традиции двух последних веков) рассмотрение этих знаков не как символов, а как иконических знаков. Эта последняя точка зрения развивается не только теоретиками натуралистического и реалистического театра, но и в недавнем манифесте Пазолини о «театре Слова» («il teatro di Parola»).

Согласно Пазолини, «с семиологической точки зрения (буквально semiologicamente ‘семиотически’) театр есть система знаков; знаки театра, не символические, а иконические, живые, являются теми же знаками действительности. Театр представляет тело посредством тела, предмет посредством предмета, действие посредством действия. Естественно, что у системы знаков театра есть свои особые коды, на эстетическом уровне. Но на уровне чисто семиотическом (a livello puramente semiologico) она не отличается (как кино) от системы знаков действительности» (Пазолини 1968 : 19). Замечание о кино объясняется мыслью Пазолини о том, что знаки кино являются записью знаков действительности.

Занимаясь семиотическим подходом к кино, Пазолини пришел к выводу о необходимости создания «общей семиотики» («Semiologia generale» (Пазолини 1967 : 15, 16), которая бы занималась описанием семиотических аспектов человеческой жизни и действительности. Фильмы мы понимаем благодаря тем невыраженным и бессознательным кодам, благодаря которым мы понимаем и саму действительность. В жизни и в кино персонаж говорит с помощью живых синтагм («sintagmi viventi»), которые могут относиться: 1) к языку физического присутствия; 2) к языку поведения (в свою очередь подразделяемого на язык общего поведения, зависящий от условий времени и места, и язык специфического поведения, представляющий собой серию церемоний, архетип которых Пазолини видит в поведении животных, специфичном в определенных ситуациях: павлин, распускающий хвост (и т.п.); 3) к языку письменному и устному. Различные церемониалы языка поведения граничат с различными сознательными церемониалами: от архаической магии до норм поведения хорошо воспитанного члена современного буржуазного общества. Особое место занимают языки, выразительным средством которых является человеческое тело: религиозные изображения, пантомима, танец, театральные спектакли, кино, объединяемые Пазолини в этот тип «живых языков». Семиотика языка кино, как и семиотика языка действительности, с этой точки зрения входят в общую семиотику.

Заслугой Пазолини (в этом отношении повлиявшего и на Метца, под его влиянием существенно изменившего свои взгляды на знаковый характер языка кино) является то, что он впервые указал на роль в кино знаков, относящихся к другим (некинематографическим) кодам (системам знаков), используемым в данном обществе. В отличие от обычного языка, знаки которого – слова обозначают вещи условно (благодаря чему одна вещь может иметь разные названия в разных языках), киноязык характеризуется непосредственной связью изображения с предметом. Из огромного (в принципе бесконечного) числа предметов, которые могут быть изображены в кино, в соответствии с каждой темой выбирается ограниченный «словарь» элементарных единиц кино, которые Пазолини называет «кинемами» (по образцу таких лингвистических терминов, как «фонема» – элементарная звуковая единица). При этом действуют историко-этнические ограничения, суживающие круг снимаемых в том или ином фильме предметов – кинем: «среди объектов-кинем западного мира» мы не найдем, например, бурнус (Пазолини 1966).

Долгие культурные традиции (например, древнекитайская), веками вырабатывающие символы, приводят к созданию языка (или знаковой системы) в подлинном смысле (где, в частности, может быть определено и количество информации, передаваемой каждым элементом). Эйзенштейн, высоко оценивший подобные традиции, к кино относился как к языку, который еще лишь надлежит создать, и постоянно подчеркивал его принципиально «ранний» характер.

В тех случаях (достаточно частых), где Эйзенштейн в своих фильмах использует в качестве «кинем» не предметы обихода – части среды обитания своих героев, а произведения других искусств, он стремится лишить эти уже заранее данные знаки их статического характера. Это превращение культурного знака (или текста) в «символ в становлении» достигается либо соположением его с другими (как в сцене разгрома церкви или во фразе «Боги»), либо путем соотнесения их с денотатами, включаемыми в ту же монтажную фразу или в тот же кадр.

Через сопоставление явлений (не только монтажное, но и внутрикадровое) Эйзенштейн пробовал решить задачи не только построения новых образов-символов, как бы становящихся из изображения образами на глазах у зрителя, но и задачи оживления образов окаменевших. В «¡Que viva Mexico!» ацтекские изваяния богов из застывших символов древней культуры превращены в живой кинематографический образ благодаря тому, что в трех кадрах с каждым из таких изваяний поставлены рядом индейские лица, профилем с ними совпадающие. Эйзенштейновские рисунки времени работы над тем же фильмом дают пример воскрешения древнего архетипического значения другого знака, который в цитированной выше дневниковой записи Эйзенштейн приводил в качестве примера окаменевшего символа. В серии рисунков «Распятие быка», сделанных в Тетлапаяке 10–11 мая 1931 г., Эйзенштейн переиначивает католический символ распятия, соотнося его с боем быков (ср. МР, 69, 72–78). То, что в этих рисунках было заложено гораздо больше глубоких архетипических идей, чем это может показаться на первый взгляд, доказывается сравнением их с позднейшими эйзенштейновскими записями о жертве и звере (в том числе и о бое быков) и с символом мирового дерева у разных народов. На основании этих рисунков можно подтвердить такую возможную интерпретацию некоторых кадров мексиканского фильма (в том числе финала эпизода боя быков), где тоже можно видеть опыт реконструкции архетипического (дохристианского) значения символа распятья.

В таких случаях в согласии с идеей «Основной проблемы» можно видеть возвращение образа к его истокам. Мифологический мотив превращения героя (и героини) в камень, использованный в финале «Вечерних посетителей» Марселя Карне, восходит к более древнему представлению о том, что мифологическое существо, его двойник или его имя некоторым образом связаны с камнем (Хокарт 1970 : 33–38). Двойственность скульптуры и воплощаемого в ней – изначальна по отношению к знаку. Когда в пределах одного кадра скульптура и то, что она изображает, соположены, – это возвращает к исходной точке развития.

Сопоставление профиля живого человека-индейца с древней статуей, совпадающей с ним по чертам лица, в пределах одного кадра в мексиканском фильме решало задачу выведения древнего символа из неподвижности, напоминало о реальном лице, к которому отнесен этот знак. Сатирически-пародийно отчасти сходную задачу решал Эйзенштейн в «Октябре», когда в одном кадре совмещалась «ударница» из женского батальона и скульптура «Весна» Родена.

Наиболее наглядным, хотя до сих пор еще никем не раскрытым во всем своем значении, примером мог бы служить эпизод в «Генеральной линии», где свиньи плывут к бойне, их тут же одну за другой разделывают и обжаривают и над обжариваемыми свиными тушами танцует фарфоровая свинка – словно символ условного искусства. Эпизод этот (по свидетельству В.Б. Шкловского, воспринятый тогда как талантливая заумь) едва ли не принадлежит к числу наиболее значительных в фильме и прямо выражающих его тему. Но он может быть понят лишь в контексте высказываний Эйзенштейна об образе, костенеющем и превращающемся в условный символ. Преддверием этого эпизода и упомянутых выше мест мексиканского фильма, где в одном кадре совмещены статуи и их живые прототипы, были те эпизоды в «Октябре», в которых реальные исторические персонажи пародийно чередуются (в монтажных метафорах) со статуэткой Наполеона.

Во всех этих случаях Эйзенштейн средствами интеллектуального кино изучает проблему, очень занимавшую его в теории искусства: соотношение изображения реального лица (или вещи-денотата) и образа, или символа. В наиболее отчетливой и обнаженной форме эта проблема, являющаяся составной частью более общего вопроса соотношения искусства (и отдельного знака или текста на его языке) с обозначаемыми предметами-денотатами, изучалась Эйзенштейном на примере соотношения типажа (реального человека, введенного в спектакль и фильм) и маски.

На первый взгляд, путь Эйзенштейна в театре и кино может показаться парадоксальным. Начав с мыслей о театре марионеток и с условного театра масок, Эйзенштейн затем переходит к широкому использованию типажа, реальной (производственной) обстановки, к кажущемуся стиранию граней между искусством и его материалом. Но этот парадокс объясняется той глубокой внутренней связью маски и типажа, которую раскрыл сам Эйзенштейн.

«Типаж в кино занимает то же принципиальное место – место предела выразительности, что и маска на театре.

Чем заостреннее типаж, чем больше он приближается к законченному «знаку» изображаемого человека, тем менее он должен играть» (т. 4: 348). Здесь особенно отчетливо видна связь интереса к маске с интересом к знаку в искусстве.

Ранний театральный опыт самого Эйзенштейна сделал для него близкими принципы театра масок.

В «Методе» Эйзенштейн вспоминал о пантомиме «Подвязка Коломбины», над сценарием и костюмами для которой он работал вместе с С. Юткевичем для театра Форегера; по его словам, кое-что из этой пантомимы было им позднее использовано в «Мудреце». Пантомима Донаньи трижды возобновлялась на сцене театра 10–20-х годов. Первый раз «Шарф Коломбины» был поставлен в декорациях Сапунова – этот спектакль Эйзенштейн знал только по описаниям и рассказам, но восторгался им. Второй раз «Покрывало Пьеретты» было поставлено Таировым, от которого Эйзенштейн (в этом близкий к своему учителю Мейерхольду) отталкивался (ср. Таиров 1970 : 568, Рудницкий 1969 : 130, 149). В версии Эйзенштейна пантомима Донаньи была «урбанизована»: «Арлекин фигурировал в клетчатой кепке, автомобильных очках под звонким именем сыщика Нэд Роккэра» (М), т.е. вместо маски commedia dell'arte была подставлена «маска» (типаж) героя современного жанра, стандартностью соперничающего с commedia dell'arte – детектива (оставшегося в центре внимания Эйзенштейна-теоретика в течение всей его жизни).

В эйзенштейновской пантомиме Коломбину во время танца душил мертвый Пьерро, наэлектризованный Мстительным Арлекином. Если в одной из первых своих театральных работ – костюмам к пантомиме «Подвязка Коломбины» – Эйзенштейн изобразил Арлекина в виде сыщика, то грим сыщика и преступника занимал его и в набросках к последним теоретическим работам (GP, заметка «Мне сегодня 46 лет. Косметика», датированная 23. I 1944 г.). Здесь, в частности, он разбирал развитие от изобразительного грима к условной маске.

Начав с типажа, который, по его мысли, продолжал линию театра масок и который мог бы рассматриваться как аналог коллажу в живописи, Эйзенштейн после мексиканского фильма переходит к фильмам о актерами. Свой путь он пытается осмыслить, противопоставляя актера типажу:

«Актер и типаж находятся в таком же поступательном единстве и качественном противопоставлении, как образ и понятие. Это сравнение идет гораздо глубже простой внешней аналогии!

Типаж – иногда не больше как плохой актер с подходящей внешностью. А актер – плохой типаж, но блестяще «доигрывающий нужным образом нужный образ» (т. 4, 349). Эту же мысль Эйзенштейн излагает и в своих литературоведческих набросках, посвященных выяснению функций литературных героев.

Рассмотрение персонажа как образного способа раскрытия темы дает особенно интересный результат по отношению к таким героям Бальзака, как Серафита-Серафито и Вотрен-Надуй-Смерть, каторжная кличка которого «в гротескной форме выражает ту же тему преодоления конечного во имя бесконечного, что решена «мистически» в «Серафите». Бессмертный ангел там – гениальный аферист «Надуй-Смерть» (Trompe la Mort) – здесь!» (М). С этой точки зрения Эйзенштейн подходит и к роли «ипостасей» в повседневном человеческом поведении: «Если не хватает своей «прописи» и своего прообраза, ходят за чужими. Наполеон учился императорскому жесту, глядя на Тальма, Керенский – глядя на каменные статуэтки Бонапарта» (т. 4: 288). Здесь, иллюстрируя свои мысли об «ипостасях» в поведении, Эйзенштейн приводит как иллюстрацию одну из пластических монтажных метафор образа-символа из «Октября» (см. рис. 7).

Весь этот круг мыслей Эйзенштейна – о масках театра Но, гриме и косметике, роли маски и роли «прообраза» в жизни человека как бы нашел себе художественное воплощение в романе Кобо Абэ «Чужое лицо» и в особенности в фильме Тесигахары на ту же тему. Сравнение романа (где герой, потерявший лицо при аварии, сам делает себе маску) с фильмом, где герой и врач, делающий лицо, – разные люди и в финале герой – носитель маски убивает врача – может быть особенно поучительным для подтверждения эйзенштейновской мысли о роли маски для кино (ссылка на маски театра Но есть и в самом тексте романа; эта маска мелькает и в фильме). У Тесигахары (еще отчетливее, чем в романе Кобо Абэ) маска сливается с ипостасью, определяет собою поведение.

Подобно тому, как роль маски постоянно возрастает в творчестве самого Эйзенштейна, который от маски в театре переходит к типажу, а от типажа снова возвращается к маске в кино, статическая традиционная маска в кондитерской лавке из раннего фильма Тесигахары «Ловушка» как бы оживает в карнавальной сцене «Женщины песков» и превращается в основную тему «Чужого лица». Эйзенштейн мог бы увидеть в этом триптихе крупного современного мастера подтверждение своего предположения о том, что подлинное кино кроется под масками театра Но и еще найдет путь в японском киноискусстве.

Развитие самого Эйзенштейна не приводило его ближе к тем позициям, которые особенно созвучны новейшему западному искусству, а, напротив, отдаляло от них. Начав со съемок типажа и отказываясь от актеров, Эйзенштейн далее приходит к чисто театральным фильмам именно тогда, когда (в первых опытах Висконти) кино на Западе начинает возвращаться к съемке непрофессионалов.

Прием использования непрофессиональных исполнителей повторялся много раз в последнее время (после Висконти) – Кассаватисом в «Shadows» («Тени»), Розье в «Прощай, Филлипины» и другими режиссерами американского и западноевропейского авангарда. Особый и исключительно интересный для теории кино случай представляет фильм Вайды «Все на продажу», где профессиональные киноактеры играют сами себя. Это оказывается возможным, по-видимому, потому, что в кино известный публике автор становится подобием маски. Публика часто реагирует не на роль актера, а на самого актера, который поэтому (в отличие от традиционного театра) не стремится к максимальному перевоплощению, а, напротив, воссоздает свой собственный образ. Это в особенности верно по отношению к массовой продукции, в которой участвовали такие актеры, как Габен, Бурвиль, Фюнес, Сорди, многие звезды Голливуда. Именно поэтому в фильме Вайды, где все актеры играли сами себя, было немыслимо появление другого актера в роли Цыбульского. И в фильме, посвященном Цыбульскому, он сам обозначен (в духе мыслей Эйзенштейна о значащем пробеле) нулевым знаком – знаком отсутствия.

На первый взгляд, может показаться, что принципиальное использование типажа, непрофессиональных актеров в таких эйзенштейновских фильмах, как «Старое и новое», непосредственно предвосхищает опыты кино самых последних лет, например, продолжателей Дзиги Вертова, в частности Годара, который в своем «Веселом знании» традицию Дзиги Вертова противопоставляет Голливуду. Но для Эйзенштейна типаж был частью его посткубистической стилистики, обостренно реагировавшей на все связи между предметом и его обозначением в искусстве. Возрождающийся интерес к введению факта как такового в искусство и литературу делает особенно существенным замечание Эйзенштейна, по которому сторонники кинодокументализма, пропагандируя факт, «упускали из виду, что в тот период факт являлся одновременно образом» (т. 2: 97–98). Об этом же он не раз писал и в дневнике. Этим смещением границ «вымысла» и действительности в 20-е годы он объясняет и собственный путь в то время, когда он «органически перескользнул за грани «собственного театра» – в кинематограф. Туда, где элементы действительности всем арсеналом реальных кораблей и зданий, фабричных труб и мостов, работающих машин и игрово «не обработанного» типажа врывались в призрачную ткань вымысла...» (т. 3: 473).

Факт, не ставший образом, Эйзенштейну не казалось возможным вводить в искусство (в этом и состоит глубокая мотивировка изменения его стилистики после мексиканского фильма).

Говоря о проблеме живописного пространства и ее архитектурных решениях, Эйзенштейн упоминал, как «коробят вкус» реальные «проломы стен», включающие реальный пейзаж в виде «как бы картины», например, в Ливадийском дворце в Крыму (АА, «Рильке II»). Такой «дворцовый» (или придворный) реализм ему претил. Различие между ранними фильмами Эйзенштейна и современными опытами кинематографического фиксирования реальности состоит в том, что саму действительность Эйзенштейн в то время понимал как образ (в этом можно видеть и истоки поэтики его последующих фильмов). Для объяснения этого главного расхождения между Эйзенштейном и многими крупными кинорежиссерами и киноведами современности пришлось бы – в согласии с эстетикой Эйзенштейна – обратиться к изменениям самой действительности, породившей эти противоположные концепции. Но это должно составить предмет особого исследования, которое выяснило бы связь киноязыка с реальностью, этим языком описываемой.

2.

В то время Эйзенштейн (несмотря на сходство в решении им и Дрейером отдельных пластических проблем) шел по пути, прямо противоположному дрейеровскому. Дрейер воссоздавал на основании протокола историческую реальность. Эйзенштейн же уже тогда тяготел к преображению реальности, к замене ее преданием, мифом. Чаплин, объясняя в своих мемуарах свое восхищение эйзенштейновским «Грозным», пишет о том, что в нем его пленяет поэзия, пусть свободная по отношению к историческим фактам. К пониманию поэзии и правды, где они взаимно равны, а не рождаются из столкновения, кино придет позднее – в поколении, следующем за Эйзенштейном и Чаплином. Тогда именно станет очевидным вклад Дрейера, в свое время недооцененного. Поколение, испытавшее, какой ценой приходится расплачиваться за неточность представлений о реальности, сменилось поколением, выше всего ценящим эту точность. Грани между документальным и художественным кино сдвинулись.

Но и в современном кино при всей его обращенности к протоколу, факту, киноправде, постоянно возникает тяга к выходу за пределы изображения как такового. Неожиданно Эйзенштейн здесь перекликается не с сегодняшним, а с завтрашним днем науки о кино (и быть может – с теми опытами, которые предвещают будущее кино). Возможны два подхода к знакам кино. Оба они последовательно представлены в творчестве и в теоретических статьях Эйзенштейна.